山海间的信笺

2025年5月,云南大学软件学院(人工智能学院)爱心社的例会教室内,一场温暖的约定正悄然孕育。这场以“书信传情,爱暖童心”为名的公益活动,秉持关爱乡村儿童、助力乡村振兴的初衷,源于一次特殊的联系:昭通市司法局派驻中屯村驻村工作队的邵琴丹老师主动与云南大学软件学院(人工智能学院)爱心社取得联系,转达了当地大山坪小学孩子们对书信交流的期待。

这份真诚的需求宛如一颗种子,在爱心社成员心中悄然扎根。他们围坐在一起深入讨论,将抽象的心愿转化为具体的行动方案。从策划方案到与多方进行对接,软件学院(人工智能学院)爱心社发挥牵头作用,联合云南靖节律师事务所等单位给予支持,逐步使这场公益行动具备了清晰的框架。

活动启动之后,由昭通市司法局与镇雄县委宣传部联合派驻至中屯村的驻村工作队率先开展行动,向大山坪小学的学生发放信纸与信封,收集到了一封封饱含童真与渴望的信件。爱心社在云南大学校园指定位置设立活动点,志愿者们围坐在桌前,将孩子们的信件与配套的信纸、信封逐一分发,引导云南大学的同学们提笔回信,同时鼓励同学们捐赠适宜儿童的物资。

所有信件与物资经精心整理后送达中屯村,驻村工作队在大山坪小学策划组织了一场温馨的活动:孩子们接过从远方寄来的信件与礼物,脸上洋溢着如阳光般灿烂的笑容,他们围坐成一圈,分享着收到来信的喜悦,在镜头前留下了一张张充满温情的合影。

在这场别具特色的公益活动中,六十余名云南大学学子与乡村儿童结成“一对一”书信伙伴。那些字里行间所流露的牵挂与鼓励,宛如潺潺溪流,滋润着双方的心灵,见证着彼此的成长,恰似五月的阳光,在云岭大地与大山深处播下温暖的种子,使其生根发芽。

大山深处的叩问:孩子们的笔尖心事

在大山坪小学,一只朴素的纸箱被放在桌上,里面静静躺着六十余封孩子们的亲笔信函。五年级的小美琳,在信中倾诉着对数学的畏难情绪,苦恼地写道:“数学应用题像座错综复杂的迷宫,我总在里面兜兜转转,找不到出口。”她还好奇地打听山外的校园:“云大是什么样的?是不是也有连绵的青山,披着绿油油的树衣,将校园温柔环抱。听说云南大学的校园很大,会是我们小学的几倍大呀”。

同样的,五年级的小玉在信中流露着对未知世界的好奇,“我从没见过黑天鹅,只在书里见过”,还悄悄诉说着藏在心底的梦想——想成为一名律师。

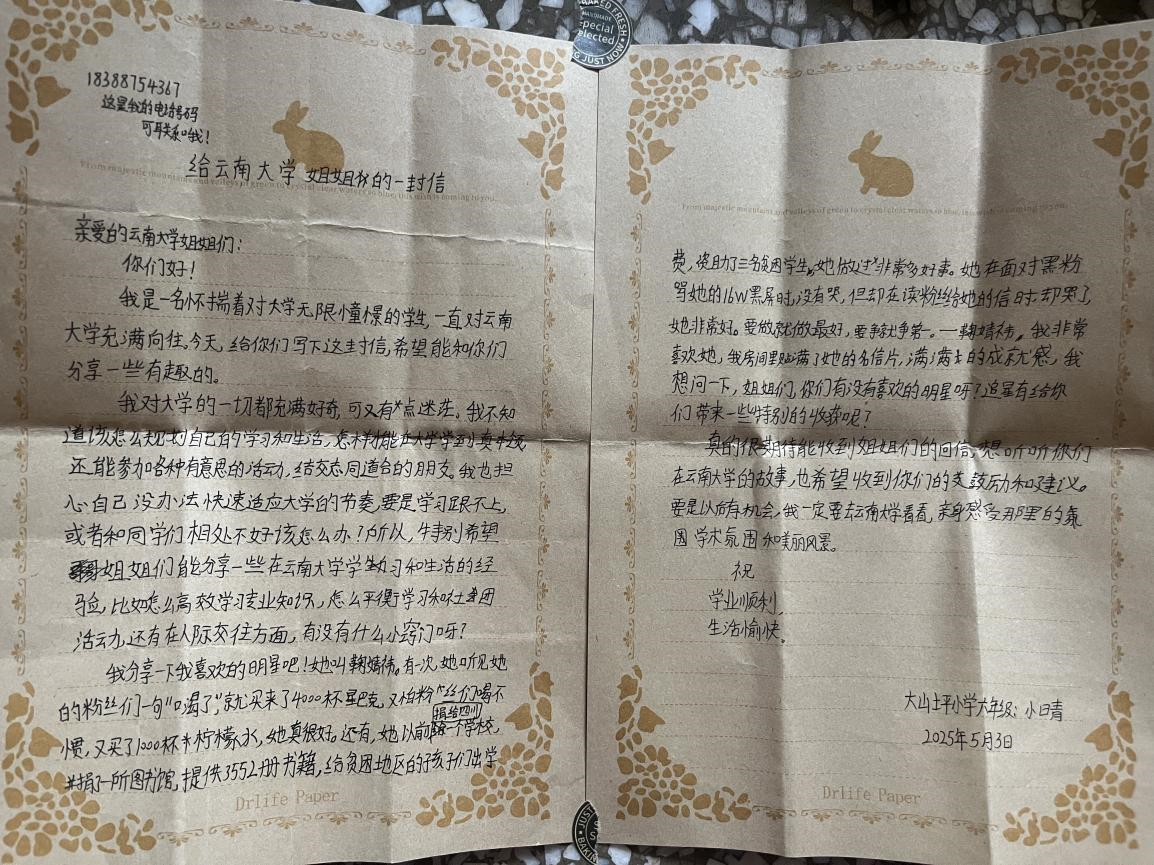

六年级的小晴,一笔一画写下对大学的憧憬,又小心翼翼地询问:“学习、生活上有什么小窍门吗?”信纸末端,她说偶像教会她“要做就做最好,要争就争第一”,床头贴满的明信片是她无声地宣誓。小晴信纸的最后一行写着“以后一定来云南大学看看”,每个字都写得很大,用力得几乎要戳破下面的横线格。

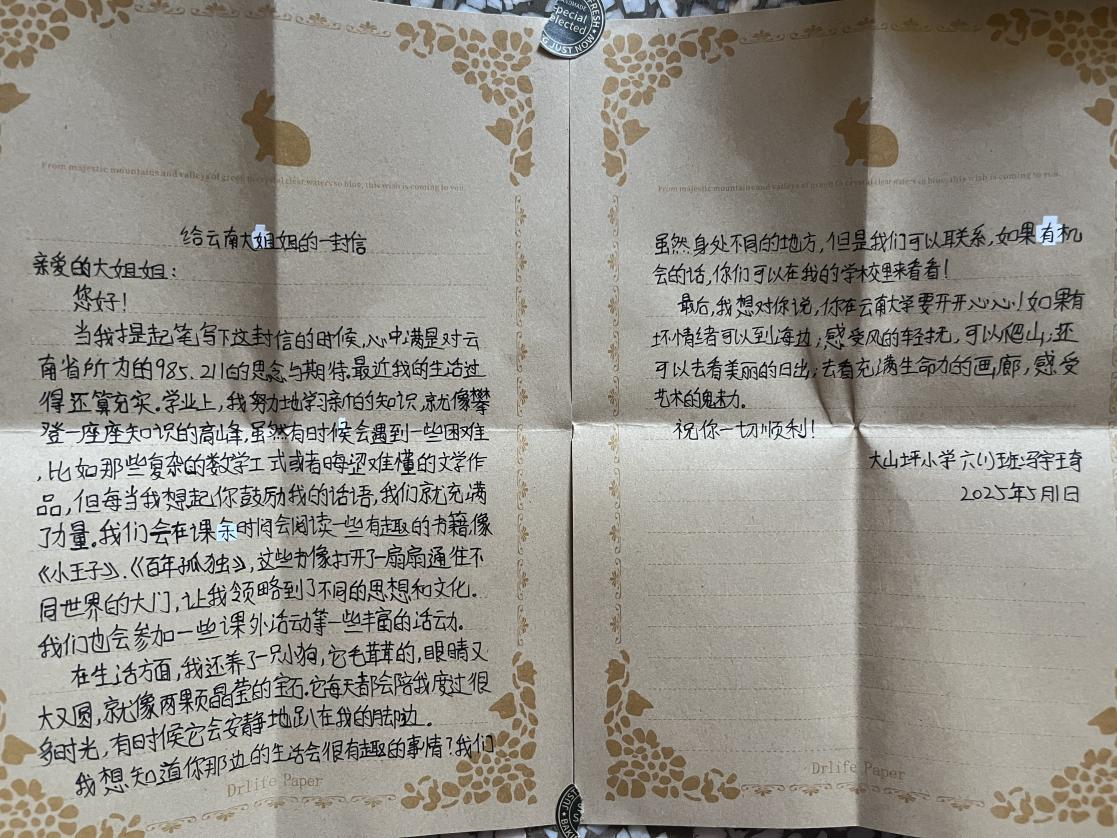

同样是六年级的小琦的信里,则跳跃着另一种生命力。她提到了《百年孤独》与《小王子》——这些厚重的书名从她笔尖流淌而出时,宛如推开了一扇她尚未完全参透的、通往浩瀚新世界的大门。信里她还分享了自己小狗的趣事,天真地问:“你那边的生活会有很有趣的事情吗?”末尾那句“祝你一切顺利!”,笔触稚嫩如初春的草芽,却蕴含着最本真的赤子之心。

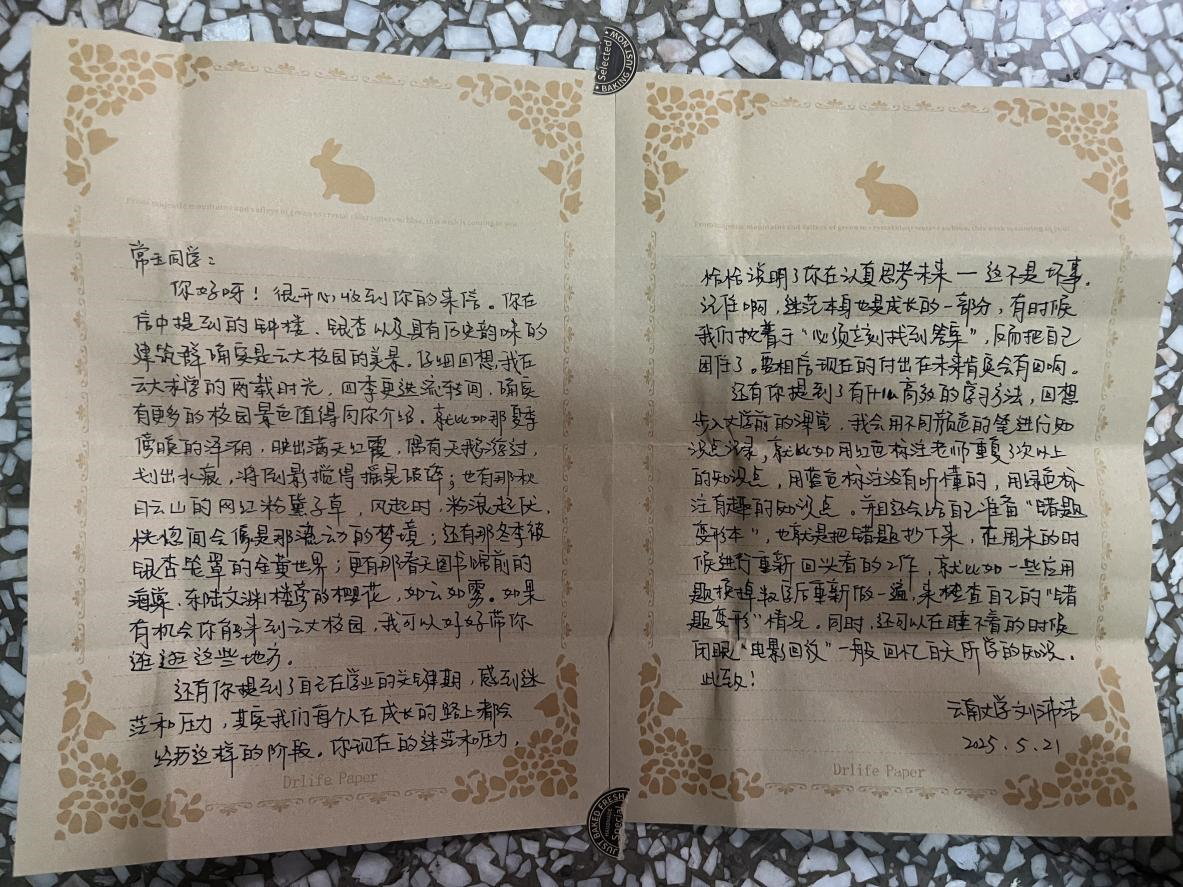

绝大多数信件皆写得满满当当,字里行间,积压已久的心事寻得了倾诉的出口:“怎么学习书本知识呀?”“翠湖旁的钟楼,银杏纷飞的会泽院是什么样子呀?”“你生活中遇到了哪些趣事呀?”孩子们的问题宛如被风轻柔拂落的蓝花楹花瓣,悠悠然铺满了纸箱。笔下的线条拙朴地勾勒着山外世界的轮廓,虽显模糊,却满溢着无言的向往。

但在这扇由文字推开的窗扉之后,也弥漫着属于乌蒙山的薄雾:“好茫然,压力好大……”“数学好难,有时候听不懂……”“怎么平衡人际交往……”

小琦信中提及的《百年孤独》,其厚重远超一个六年级孩子的日常——她究竟在书中捕捉到了什么,又模糊地错过了什么?这些困惑本身,就是另一种值得珍视的探寻。

爱的集结号:从云大到中屯的心意旅程

得益于爱心社全体成员前期借助线上微信公众号宣传以及线下设点推广,众多云南大学学子了解到了这一具有意义的活动。2025年5月20日,在云南大学余味堂与知味堂外的广场上,“书信传情,爱暖童心”活动的回信与物资集散中心人潮涌动,云南大学学子纷纷参与该活动。

在泽湖湖畔,刘沛洁将风干的蓝花楹花瓣轻柔地夹入信封,指尖缓缓摩挲着“希望你像天鹅一样,优雅地划过人生的湖面”这句话。她忆起信的收件人小玉——那个曾言“从没见过天鹅,只在书里见过”的女孩,便特意在信的末尾绘制了一只振翅的天鹅,其翅膀上附着着淡紫色的花瓣。

吴卓杰坐在图书馆,正耐心地为小美琳解析那道“五只兔子与两只小羊”的数学题。他绘制了天平,用彩笔细致地标出重量关系,还在空白处画了一个高高跃起的小人,旁边写着:“均衡饮食 + 运动 = 长高魔法!”

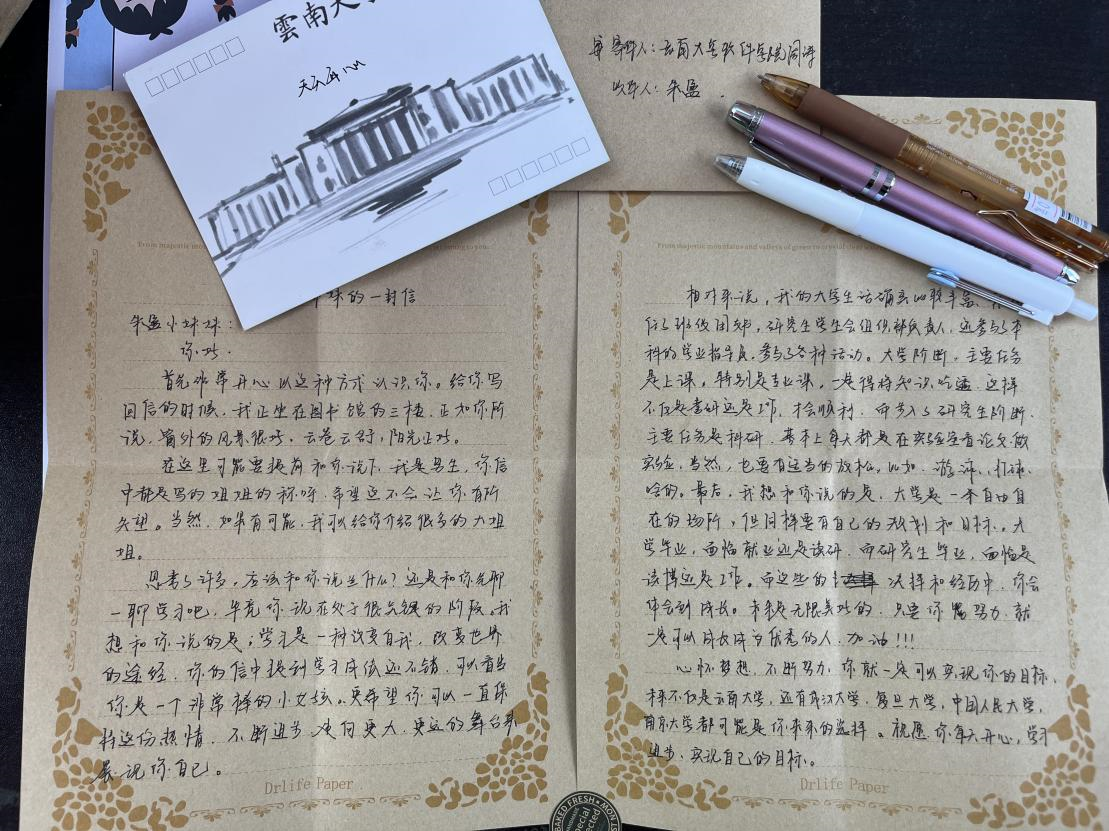

软件学院(人工智能学院)的一位男生在面对小盈“考上大学就能改变世界吗”这一提问时,沉思片刻后,于纸上写下:“改变世界的第一步,是先解出一道昨日尚不能解答的题目,背完十个新的单词。”在落笔之际,他蓦然忆起自己刚入学时的宏大理想,原来在回应孩子的过程中,亦是在为自己寻回初心。

同学们陆续返回长桌旁,他们手中的回信,有的绘着云南大学盛开的蓝花楹,枝叶间透着浅淡的紫色;有的写满了对“山那边世界”的解答,字迹中蕴藏着对远方的憧憬。志愿者一边核对信息,一边引导众人在登记表上签到,以确保每一封信件都能精准送达对应孩子手中。一位女生特意在信中夹了一张云南大学图书馆的照片,微笑着表示:“想让他看看大学的模样。”志愿者接过信件,指尖轻轻摩挲着信封边缘,小心翼翼地将其放入贴有“大山坪小学”标签的专用篮子,篮子里的信件很快堆积如山,宛如一座等待传递的温暖堡垒。

“孩子们的来信让我们深切体悟到,物资捐赠仅仅是温情的开端,他们内心最为渴盼的,是被‘关注’,被理解,被回应。”爱心社社长周慧欣翻开一册厚重的信件集,其中不仅收纳着信件,还夹藏着志愿者们依据书信内容为每个孩子精心手绘的“成长地图”——每一道笔触都详尽记录着他们的兴趣所在、细微烦忧以及心中愿景,宛如一幅幅亟待展开的成长长卷。

写完回信的云大学子们将信件交回活动摆摊点,物资捐赠区也整齐码放着同学们带来的书籍、铅笔、橡皮、笔记本等学习用品。这些物资将与爱心社联合云南靖节律师事务所采购的乒乓球台等体育用品一起送往大山坪小学,为孩子们改善学习生活条件。

春城的回响:笔尖的温度与蓝花楹的信物

2025年6月,大山坪小学的孩子们,正翘首以盼着那跨越山海的回音以及一份特别的惊喜。云大学子们的六十余封亲笔回信和一车礼物——崭新的乒乓球桌、篮球、羽毛球拍、跳绳等体育器材以及部分学习用品,正沿着蜿蜒的盘山公路,驶向这场名为“书信传情,爱暖童心”的春日约定。

活动当天,当器材卸货的瞬间,整个操场沸腾了,几个男孩围着乒乓球桌兴奋地转圈,小心翼翼地用袖子擦拭着光洁的台面,随后又急不可耐地捡来笔直的树枝,临时充当起球网;橙色的篮球刚一落地,十几个孩子便欢呼着蜂拥而上,紧紧抱住篮球,仿佛簇拥着稀世珍宝,小脸上洋溢着纯粹而灿烂的快乐。

驻村工作队队员向孩子们展示了云大的银杏道、会泽院,讲述那些写信的大哥哥大姐姐的校园生活。当孩子们拿到带着墨香的回信和崭新的文具时,眼睛亮得像星星。有人兴奋地比画着,向小伙伴解释信中与志愿者哥哥姐姐约定的“友谊松”计划(一起种下象征友谊的小树苗);有人从口袋里掏出珍藏的“勇气徽章”——那是心灵手巧的志愿者用彩色易拉罐改造的小礼物;还有个小男孩,小心翼翼地摊开手心,掌心里躺着一粒饱满的向日葵种子,他信誓旦旦地对老师说:“我要把它种在教室窗台下!等它开花,写信告诉哥哥姐姐!”一位扎着马尾的小姑娘举着信站起来,大声念出信里的话:“姐姐说,蓝花楹开的时候,像紫色的瀑布。” 台下响起阵阵笑声,随后大家一起合影,照片里,孩子们的笑容与云大的风景照在展板上相映成趣。

驻村工作队邵琴丹的手机记录下了这难忘一天:乒乓球桌上,那道用粉笔画出的、歪歪扭扭却透着认真的界线,教室黑板报上新开辟的“最想学的新技能”排行榜,还有器材室斑驳的墙面上,不知何时悄然贴上了一张手绘的借球登记表。

邵琴丹的口袋里还揣着小美琳趁乱塞来的一张纸条,上面铅笔字迹用力地穿透纸背:“邵老师,阿婆说山外的路很长很长。可我觉得,只要还能与你们书信往来,收到你们的回信,我脚下的路,便会渐渐亮起来!”

心灵回响:当你走进我的世界

小美琳目前在读五年级,家中仅有奶奶照顾。她在给云南大学吴卓杰的信中倾诉了对数学的畏难情绪:“数学应用题像座错综复杂的迷宫,我总在里面兜兜转转,找不到出口。”她还好奇地打听:“你的学校啥样呀?是不是也有连绵的山,山上绿油油的树把校园给包裹起来啦?”

这质朴的发问让吴卓杰仿佛看到了儿时的自己。他在回信中不仅分享了学习方法:“哥哥小时候数学也不怎么好,后来每天多做几道题,把错题记在本子上反复琢磨,慢慢就进步了”,还寄去了一叠精心准备的明信片:“教学楼、钟楼、公路的照片都有,学校里还有专门的公交车线路呢。”

吴卓杰在最后的回信中写道:“希望你的数学、英语成绩越来越好,要多多发现自己身上的优点,变得越来越独立,越来越坚强哦!”

当蓝花楹的紫色花瓣飘落在大学校园,蒲公英的种子正乘风飞向远山。这场始于书信的相遇,早已超越简单的物资捐赠与知识传递,成为两个世界相互照亮的精神对话。孩子们从字里行间窥见了山外世界的辽阔,大学生们在纯净的字句中重拾初心的温度。每一封穿越山海的信笺,都是播种在时光里的种子——它们会在某个春天破土而出,长成连接梦想与现实的桥梁。

来源:软件学院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲