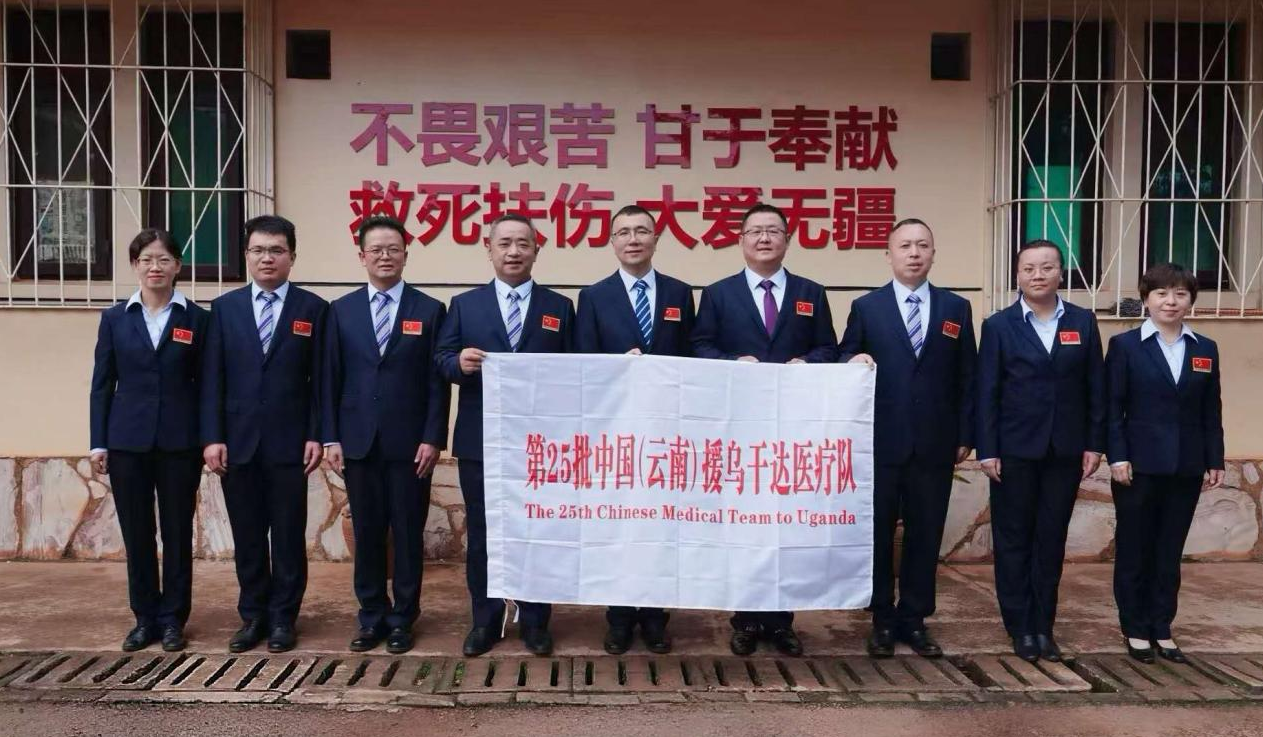

万里奔赴,只为生命相托;跨越山海,共筑健康桥梁。由云南省承派、云南大学附属医院成建制组建的第25批中国(云南)援乌干达医疗队抵达乌干达已有一个月。这支医疗队一行9人,涵盖麻醉科、泌尿外科、耳鼻咽喉科、普外科、感染科、针灸科、脊柱外科等多学科医务人员,到达乌干达后,他们带着中国医者的专业担当,以医者仁心,克服环境与文化差异,迅速投身于中乌友好医院的医疗援助等工作中,续写着中非命运共同体的动人篇章。

初到乌干达,医疗队面临的不仅是语言文化的差异,更是当地医疗资源匮乏、技术水平有限、疾病谱复杂等严峻挑战。为尽快开展工作,医疗队与第24批医疗队队员开展了深入工作交接,同时与中乌友好医护团队召开对接会,详细了解医院科室设置、设备配置、常见病种及诊疗流程等情况,并积极参与查房、病例讨论、学术讲座等活动。医疗队快速融入,以效率搭建“生命通道”。截至10月31日,中乌友好医院门诊392例,中乌友好医院手术诊疗操作117例,华人门诊266例,华人门诊手术诊疗101例,针灸251例。

中乌友好医院是中国医疗队的主要工作阵地。从踏入这里的第一天起,医疗队队员们便与乌同行并肩作战,将门诊、病房、手术室变成了践行“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”中国医疗队精神的第一线。

10月7日,一场生命保卫战在中乌友好医院手术室内上演。年轻母亲Rush因车祸受伤出现失血性休克、嗜睡等危险情况,生命体征极不平稳,病情瞬息万变,救治窗口期极为短暂。其手术指征虽明确,但手术本身却面临着创伤复杂、部位特殊、感染风险极高、麻醉药短缺等多重严峻挑战。面对复杂情况,队员们迅速根据各自专业分工,与当地医院共同推进救治工作。普外科医生王春晓与中乌友好医院外科主任Edward迅速制定手术方案,泌尿科医生汤祺和实习医生Andraw作为助手,麻醉科医生唐敏实施全身麻醉,耳鼻喉科医生王欢和翻译赵思琦帮助协调手术器械和输血准备,骨科医生韩涛检查有无多发骨折。经多学科协作,4个小时后,手术取得成功。10月9日,Rush病情稳定,转入普通病房接受中医和西医联合治疗。

10月8日深夜,华人诊室传来紧急呼叫,华人同胞陈女士不慎摔入沟里引发面部受伤,血流不止,情况危急。医疗队接到通知后,队员们迅速赶赴华人诊室,在照明条件有限的情况下,有条不紊地开展工作,依次对伤者身体各部位进行检查,排除头颅、腹部出血、重要器官损伤等情况后,团队成功完成了鼻外伤清创美容缝合术、鼻出血止血术及周身皮外伤清创术。完成手术后,陈女士激动地说,“看到白大褂上的五星红旗,我就知道,自己有救了”,她表示,中国医疗队精湛的技术是她坚定选择到中国医疗队驻地就诊的原因。

面对病人的每一次紧急时刻,比如深夜突发的呼吸窘迫、术后突发的血压骤降等,医疗队队员们总能凭借丰富的临床经验和业务专长快速判断病因,在最短的时间内精准执行抢救方案,为在乌患者守住生命防线。

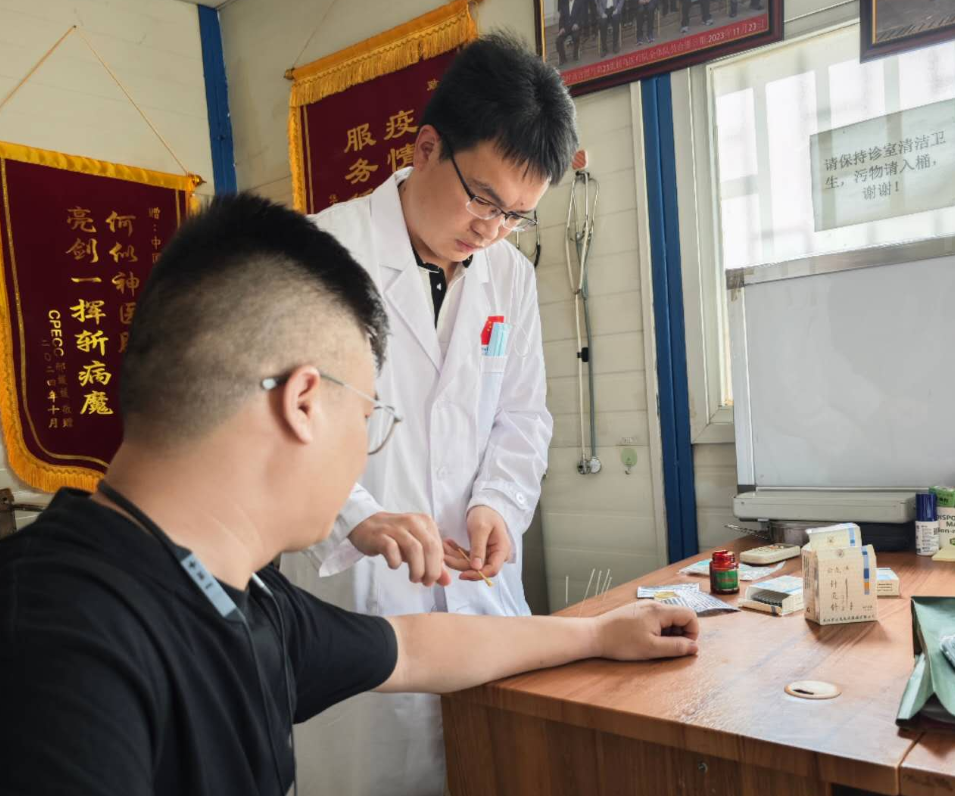

从门诊接诊常见病患者,到急诊手术患者,再到病房处置术后恢复问题,医疗服务既专业细致,又充满人文关怀的温度。医疗队还以针灸等中医疗法,解除患者病痛,传递“治未病”的东方智慧。

除了救死扶伤,医疗队还帮助培训当地医护人员。最有价值的援助不仅仅是“输血”,更要帮助当地建立强大的“造血”功能,留下一支“带不走”的医疗队。在中乌友好医院里,医疗队队员们充分发挥各自的专长,“手把手”“心连心”将自己在日常诊断、查房、手术操作和病例讨论中积累的经验和技巧,毫无保留地教授给了乌干达医护人员,让当地医护人员快速提升、深深感动。

“中国援外医疗队”,这个响亮的名字,包含着跨越山海的承诺,是医者仁心的见证。医疗队队员们是中国医疗工作者的优秀代表,他们以精湛的医术、高尚的医德、无私的奉献彰显着“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神。

来源:附属医院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲 终审:宁莉