目前,云南大学第五批体育美育浸润行动计划(以下简称“浸润行动”)的86名师生,已经在西双版纳傣族自治州景洪市和昭通市鲁甸县的40所中小学开展支教帮扶2个月。在这2个月中,他们给当地带去了先进的教学理念和创新方式,挖掘当地民族文化资源,亦师亦友融入当地学生群体,通过体育美育日常教学、社团建设、课后服务、校园文化建设等,努力上好浸润行动这堂“专业实习课、社会实践课、思政教育课”。

截至10月底,支教师生累计开展课堂教学12672课时,人均每周17.6课时,开展课后服务1376次,新建倒拔腰、竹草编等体育美育社团9个,开设匹克球、芭蕾基训等特色课程13门,覆盖中小学生25710人,有效助力两县市体育美育日常化、多样化、特色化发展。

传统体育焕生机 全新项目拓视野

云南大学42名体育相关专业支教师生派驻在38所中小学,其中,景洪市18所,鲁甸县20所。期间,支教师生结合景洪、鲁甸两地民族特色与学校学生实际情况,在鲁甸县桃源乡开设倒拔腰、在景洪市景哈乡开设高脚竞速和陀螺等民族传统体育课程,将民族传统体育运动融入体育教学和课后游戏,还引入匹克球教学等新项目,培养乡村青少年运动兴趣,帮助他们开拓视野。

体育学院体育教育专业大四学生金嗣淇,在景洪市景哈乡中学为初三学生教授体育与健康课,他在教学中不断融入当地民族传统体育文化。金嗣淇说,“在热身环节,我加入傣族孔雀舞的基本步伐,让学生在熟悉的律动中活动关节;在体能训练中,我尝试融入哈尼族‘高脚马’”,他在锻炼学生反应力与协调性的同时,让学生感受传统体育的魅力,比如在体育游戏中,金嗣淇将射弩、陀螺等项目引入课堂,在近两个月的体育教学中,孩子们对体育课的热情日渐高涨。

体育学院体育教育专业大四学生朱薪杵先是在鲁甸县南城中学为七、八年级学生教授体育与健康课,10月初开始,他又主动接下了到鲁甸县第六小学开设匹克球运动课的项目任务。面对从未见过、从未听说过匹克球的当地学生,朱薪杵循序渐进、循循善诱。他说,“我尝试先普及匹克球相关基本知识,然后教授握拍、站位、垫球、挥拍等基本技能,再过渡到简单的发球、接发球和战术思维,整个教学过程注重趣味性。”短短几天,鲁甸六小迅速兴起了一阵“匹克球热”,很多原本不爱运动的小学生也参与进来。

美育教学启心智 传统艺术显新意

云南大学44名美术、音乐、舞蹈相关专业的支教师生派驻在33所中小学,其中,景洪市15所,鲁甸县18所。期间,支教师生将当地优秀传统文化融入课堂,在鲁甸县开设竹编、草编、民族纹样、民间舞等课程,在景洪市开设剪纸、版画、傣族舞、基诺族合唱等课程,引导各族青少年坚定文化自信。在鲁甸县组建石头彩绘、京剧鉴赏、AIGC绘画社团,在景洪市组建芭蕾社团、手工社团、校舞蹈团等,帮助乡村青少年认识美、发现美、感受美、创造美。

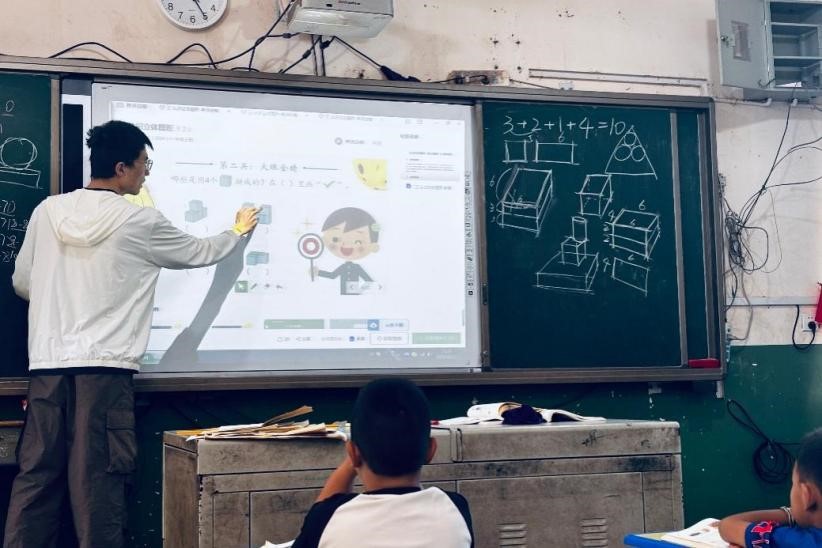

艺术与设计学院环境设计专业研究生二年级的学生姜耀淇,在景洪市大渡岗乡九年一贯制学校大荒坝小学为一、二年级学生教授美术、音乐、数学课。姜耀淇说,“我试着用白族扎染的靛蓝来讲解色彩搭配,用孩子们喜欢的歌曲来串联数学公式,用竹笛的悠扬旋律去浸润他们对未来的憧憬。”支教的这段日子,他逐渐意识到,美育的核心并非教授技巧,而在于唤醒孩子们对美的追求、对家乡对祖国的热爱。

艺术与设计学院环境设计专业大三学生夏紫薇,在鲁甸县桃源中心小学给三至六年级学生教授美术课,进行创意手工教学,她说,“我尝试让他们在粘土课还原校园物件比例,在美术课记录校园最美角落,进而把环境设计专业的色彩、空间知识传授给他们,孩子们活学活用,开始用粘土做收纳盒、用彩绳装饰竹篮。”接下来,她将尝试将石塑粘土融入美术课,培养学生创造力与色彩敏感度,并讲授编竹篮,继续帮助学生在美育中感受家乡非遗之美。

以文化为纽带 增强民族团结教育

云南大学第五批浸润行动支教师生注重将铸牢中华民族共同体意识教育贯穿始终,把“五个认同”教育融入具体、生动的教学情境,引导边疆少数民族青少年在感悟民族文化独特魅力的基础上,增强对中华文化的归属感与自豪感,自觉成为中华民族共同体的建设者、维护者和传播者。这种双向的文化浸润,不仅提升了学生的综合素养,更在潜移默化中坚定了他们的文化自信与民族认同,实现了美育、体育与思政教育的协同育人。

体育学院驻景洪带队教师卢贵平来到景洪支教已近一年,他深刻感悟到,“体育美育不仅是强身健体的手段,更是撬动边疆教育优质均衡的支点,浸润行动对于边疆教育平衡发展具有重大意义,体育美育在铸牢中华民族共同体意识,习得民族传统文化技能,实现文化认同,增强民族团结等方面发挥着巨大作用。”

在教学之余,支教师生还积极参与景洪市、鲁甸县受援中小学的校园文化建设,将民族团结进步宣传教育融入墙绘,繁荣校园文化,以景润心,以美化人,努力为乡村孩子校园生活增色添彩,促进学生身心健康发展。

在“浸润”中成长 在奉献中收获

浸润行动既是支教师生服务乡村教育的实践之旅,也是自我提升的成长之旅。他们带着专业知识深入基层,在教学实践中弥补理论短板,在与乡村孩子的相处中收获感动与责任,实现了“教学相长、双向成长”。

体育学院驻鲁甸带队教师王帅已经连续参加两期“浸润行动”,这次在鲁甸支教的经历不仅让他对体育专业教学有了新的认知与突破,更让他深刻体会到了体育教育对于乡村青少年身心发展的深远意义。

体育学院体育教育专业大四学生李红坤,在鲁甸县梭山镇中学负责初一、初二两个年级体育与健康课的教学。由于刚开始的教学效果低于他的预期,他便不断尝试改进方式。他说,“课后我向带队教师请教,同时抓紧时间查阅资料,回忆专业知识,反思自己教学中的问题。后来,我用洪亮的声音、流畅的话语、巧妙的设计吸引了孩子们的注意力,课堂也变得有趣且活力满满。”近两个月的实践教学,他将大学前三年的理论知识与实际教学相结合,提升了个人的能力。

2023年9月以来,云南大学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,实施体育美育浸润行动计划,已派出303名师生赴景洪、鲁甸的57所乡镇中小学开展支教帮扶,惠及7.2万名少数民族中小学生。

在群山与绿水之间,在祖国西南边陲辽阔的土地上,体育美育的种子正在播撒,云南大学浸润行动支教师生们用爱与智慧点燃了乡村孩子们的梦想之光,让体育的活力、美育的滋养、文化的自信在课堂上生根发芽、在心灵中茁壮成长,让民族团结、文化共融之花在乡村教育的沃土上美丽绽放。

来源:本科生院

编辑:奚利 责任编辑:李哲 终审:宁莉