灵长类动物中有69%受到威胁,是哺乳动物中受胁最严重的类群,亦是受全球保护投资排名第二的哺乳动物类群。云南省位于青藏高原东南缘,是同纬度及附近非人灵长类丰富度最高的区域,共有2科8属16种,其中极度濒危4种,濒危6种,易危3种。2023年,云南省和蚂蚁森林基金会共同启动了云南非人灵长类濒危物种保护项目。但针对灵长类动物的保护投入能在多大程度上惠及同域分布的其它濒危或特有野生动植物、生态系统服务功能及未来气候变化庇护所即灵长类的伞护效应依然未知,国内外也缺乏相关系统研究。

另一方面,云南以金沙江和红河为界的东部高原面和西部纵向岭谷区的动物多样性和灵长类丰富度均呈现西高东低的两级分化格局。西部纵向岭谷区分布有14种灵长类动物,东部高原面广大地区只有普通猕猴(Macaca mulatta)分布,而藏酋猴(Macaca thibetana)则主要在滇东北呈边缘分布。据地方通志和县志记载,云南高原面上曾有长臂猿、蜂猴和乌叶猴等现今动物分布,以往研究认为云南生物多样格局的东西部差异主要是由于滇中地区几千年来的城市群和人口大规模发展导致。然而,由于缺乏化石证据,地方志中的灵长类记录亦常常相互混淆,且由于云南东部川滇地块整体抬升和西部纵向岭谷区差异化隆升带来的巨大地形与气候差异,以及滇中高原面每年都会遭受不少于9次的寒潮侵袭,这些情况对云南灵长类类群的历史存在时间和多样性格局差异的根本原因提出了挑战。

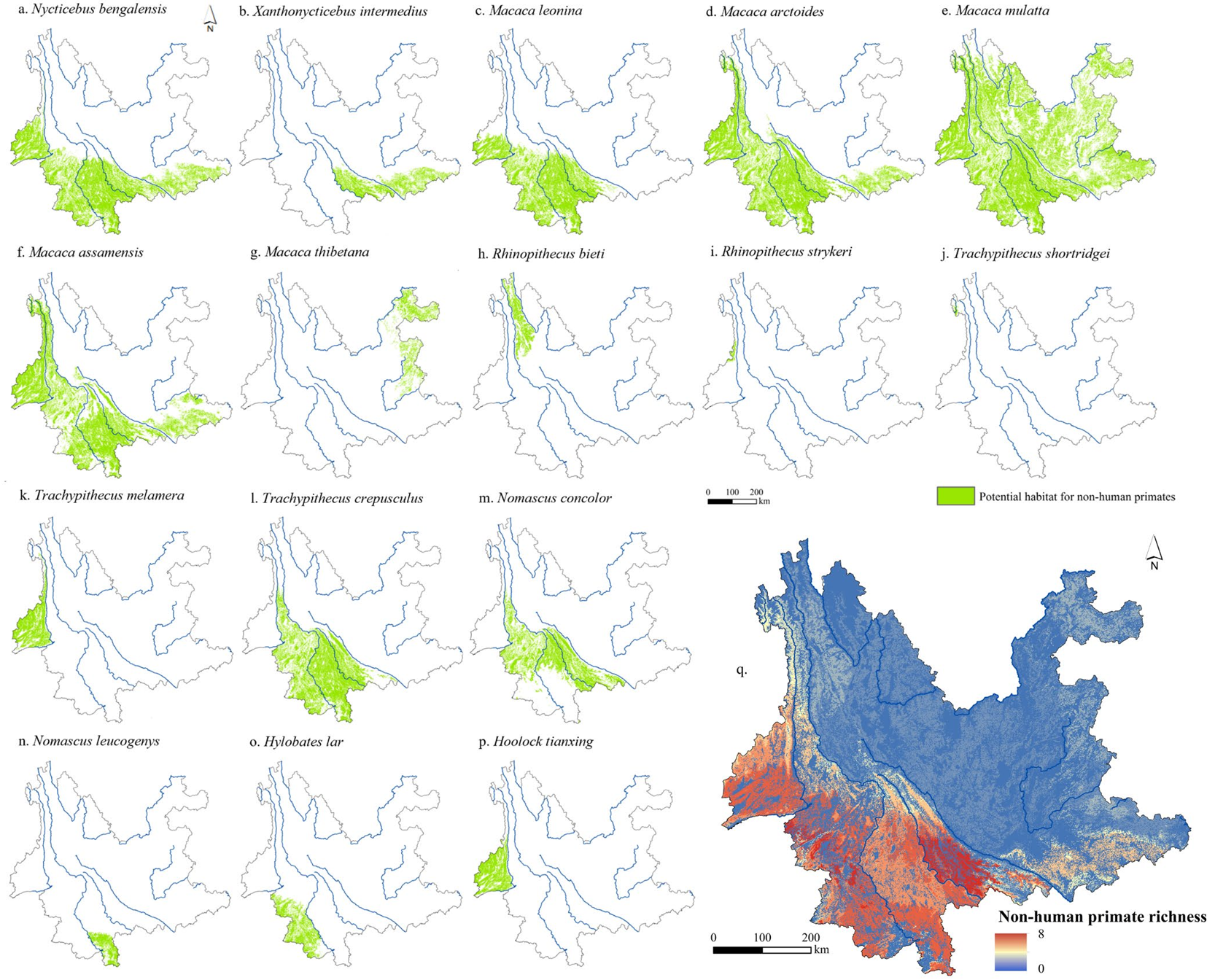

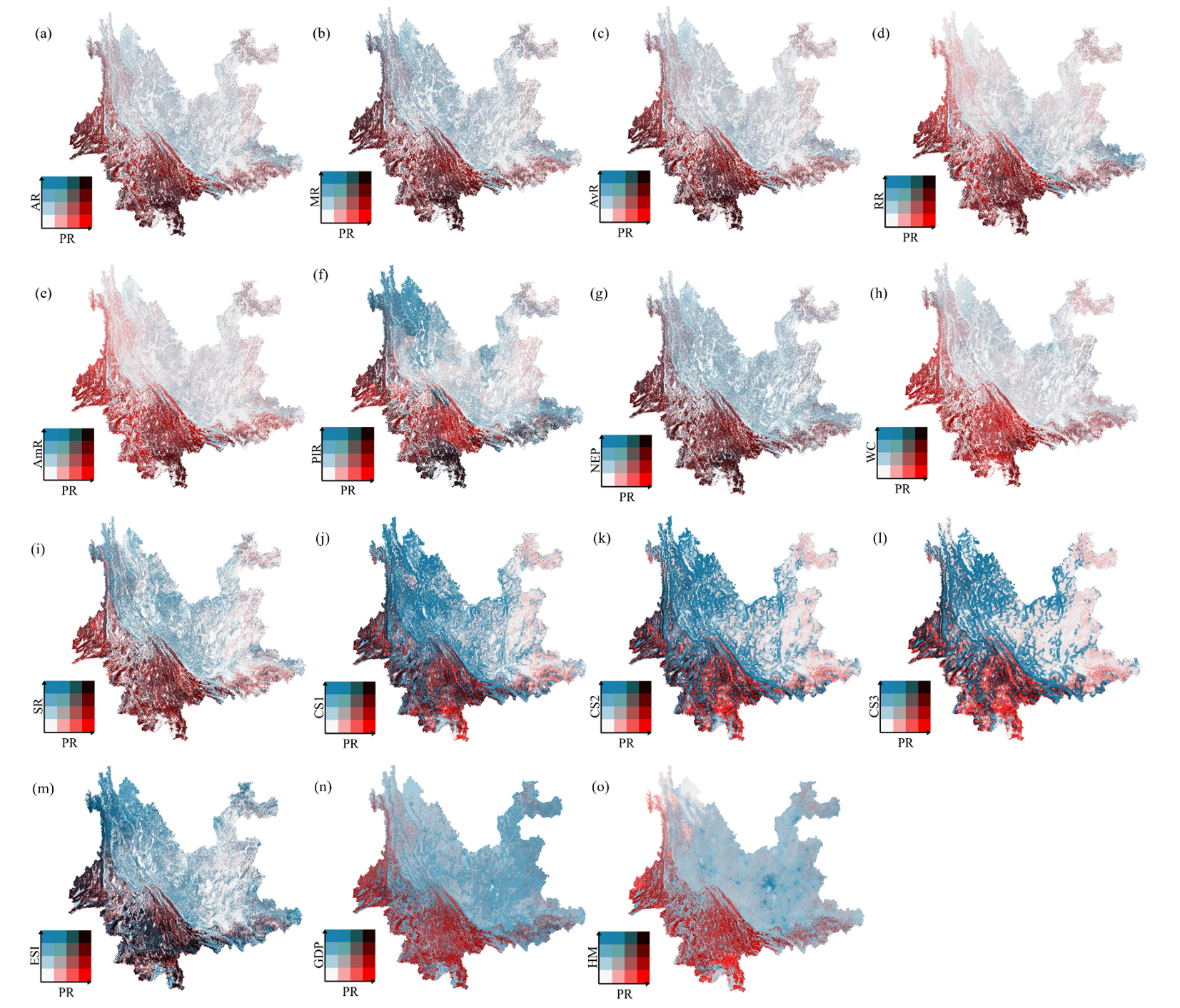

针对灵长类伞护效应研究,云南大学、大理大学和西南林业大学研究人员联合多个国家级/省级自然保护区,于2010—2023年间通过历史文献收集、地方性生态知识访查、野外样线与红外相机调查等多种途径,构建了迄今为止云南省16种灵长类动物最全面的历史分布数据。综合考虑专家知识、物种分布模型、受胁/特有的陆栖脊椎动物(601种)和种子植物(4010种)潜在栖息地、生态系统水土保持量、净生态系统生产力(NEP)和未来气候稳定性区域,并应用系统保护规划模型Zonation判识出16种灵长类动物的保护优先区域。研究发现,灵长类物种高丰富度区域(图1)与受胁/特有动植物物种高丰富度区域,碳封存、水源涵养和土壤保持高值区域, 以及未来气候变化稳定区域,在空间分布上呈显著正相关(图2)。30%目标下的灵长类保护优先区网络, 可覆盖全省天然林年均固碳量的52.3%、水源涵养量的51.7%、土壤保持量的54.1%和30%以上的气候稳定区域。将灵长类作为伞护类群保护, 对于维持生物多样性与生态系统服务、促进生态系统的稳定具有独特贡献,有助于支撑《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》多个保护目标的实现。

图1.云南灵长类物种栖息地与丰富度分布

图2.灵长类物种丰富度(PR)与13个生态变量、GDP和人类改造指数间的空间分布关系(颜色越深,变量之间空间重叠度越高)。PR与(a)受胁/特有脊椎动物丰富度(AR),(b)哺乳动物丰富度(MR),(c)鸟类丰富度(AvR),(d)爬行动物丰富度(RR),(e)两栖动物丰富度(AmR),(f)种子植物丰富度(PIR),(g)自然植被净生态系统生产力 (NEP),(h)自然植被水源涵养(WC),(i)自然植被土壤保持(SR),(j) SSP126下气候稳定性(CS1),(k) SSP370下气候稳定性(CS2),(l) SSP585下气候稳定性(CS3),(m)生态系统服务指数(ESI),(n)国内生产总值 (GDP),以及(o)人类改造指数(HM)

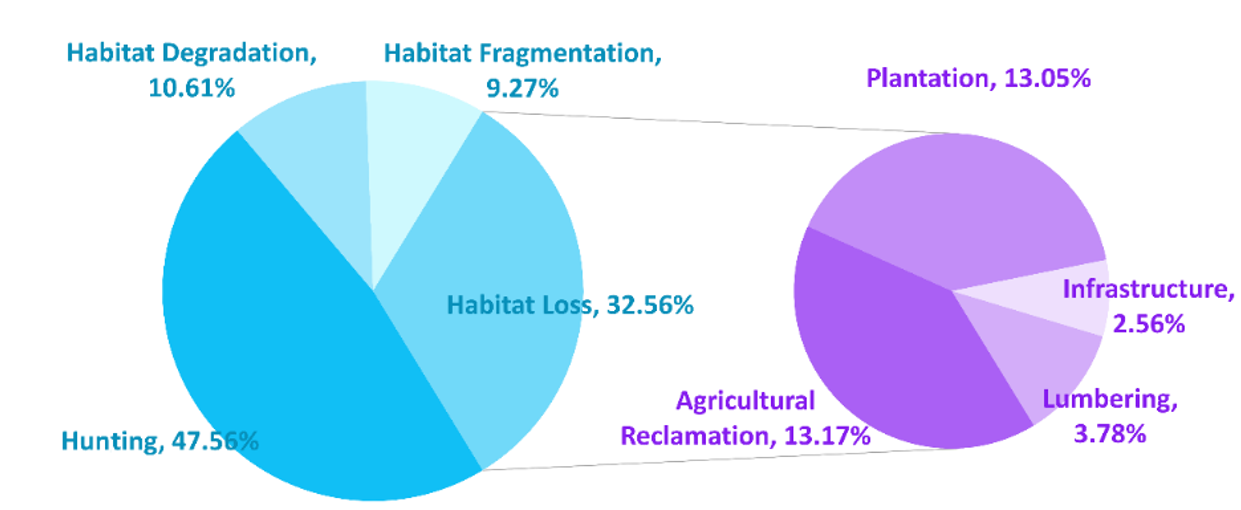

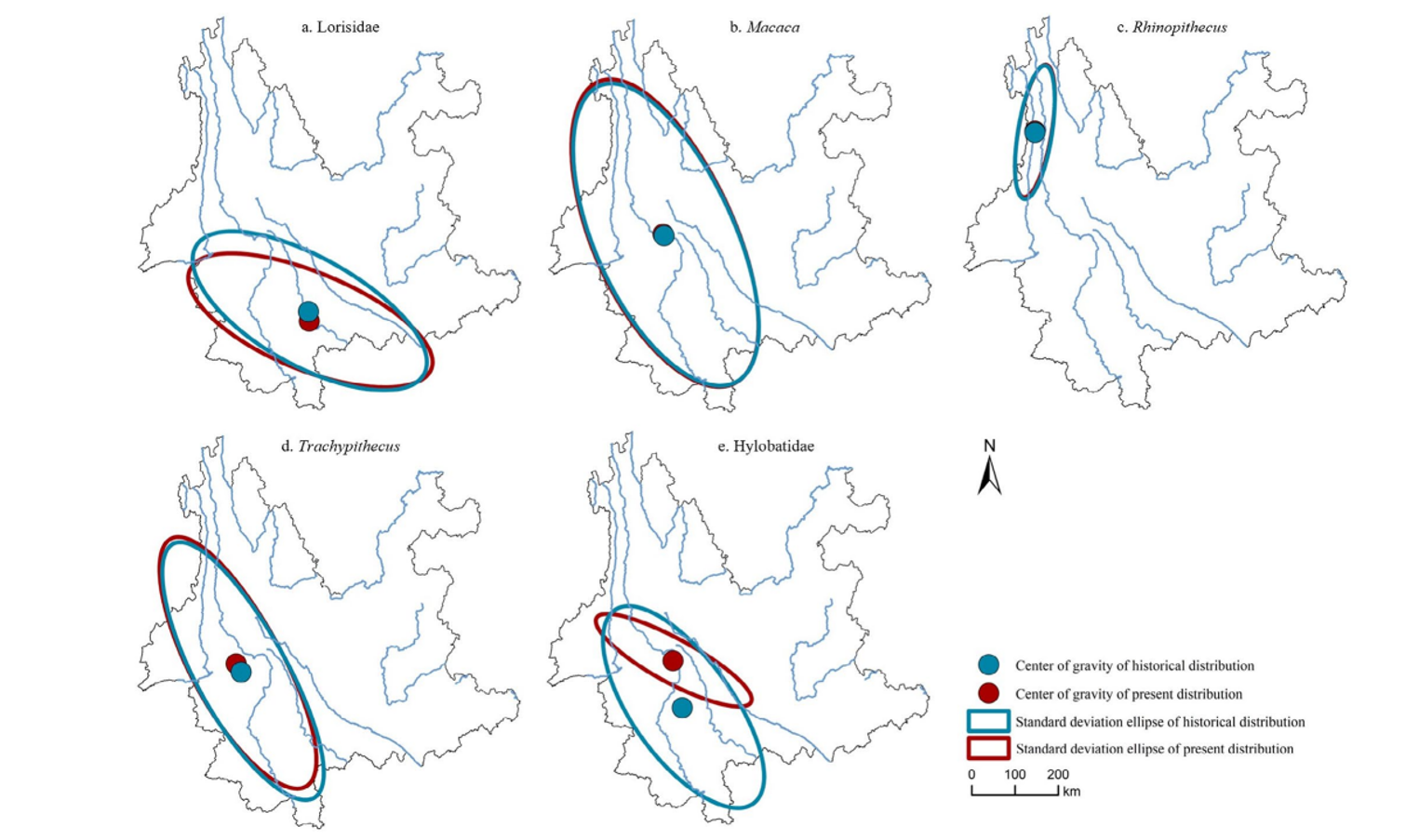

针对灵长类生物地理格局研究,研究团队通过分析过去 20 ka 21个地点的孢粉学记录,重建了云南历史气候、灵长类栖息地植被和人类大规模植被塑造活动的时间,并采用随机森林模型和生态利用率算法排序确定该地区灵长类动物多样性(≥ 6种物种共存vs.只有普通猕猴分布)当前分布的气候驱动因素。研究发现,季风气候的时空变化是塑造青藏高原东南缘灵长类物种丰富度的最关键因素。与东部高原面相比,西部纵向岭谷区的降水更多,季节性温度变化更有限,最冷月最低气温更高(2 °C vs. -11 °C)。这些条件促进了湿润常绿阔叶林的发育,为分布在这一地区的 14 种灵长类动物,尤其是为长臂猿科(Hylobatidae)、懒猴科(Lorisidae)和乌叶猴属(Trachypithecus)等类群提供了适宜的栖息地。相比之下,云南高原中部多发育适应干旱和强烈季节性的森林(硬叶常绿阔叶林和暖性针叶林),仅支持普通猕猴生存。古孢粉学记录表明,云南高原面与纵向岭谷区的气候环境和植被的分化(至少2万年前)早于人类大规模环境塑造开始的时间(2000 ± 745年前)(图3)。孢粉记录和灵长类分布点消失原因分析显示,过去2000年里,人类大规模毁林和农业发展造成的栖息地丧失以及狩猎活动严重影响了灵长类的分布(图4)。与1960s相比,长臂猿科、乌叶猴属和金丝猴属(Rhinopithecus)动物的分布范围,在2020s已向纵向岭谷区的中部和北部收缩,并从低海拔地区消失(图5)。懒猴科成员已从其最北端的分布范围消失。鉴于灵长类与受胁或特有脊椎动物多样性在空间分布上的高度一致性,研究认为金沙江-红河-24°N连线标志着云南纵向岭谷-东南部地区与东部高原面的生物地理分界线。因此,地形引起的季风气候变化从根本上决定了当代青藏高原东南缘的物种丰富度格局,而近期人类压力导致了许多分类单元的“分布坍缩”。

图3.过去2万年云南21个不同海拔位置的长期植被变化序列。不同颜色代表不同的植被演替序列。黑线表示人类活动对植被产生显著影响的时期

图4.导致云南灵长类物种分布点消失的因素

图5.1960s和2020s云南五个灵长类类群的分布重心和标准差椭圆分布变化

近日,研究论文“Effect of Primate Protection on Threatened and Endemic Vertebrates, Plants, Ecosystem Services, and Future Climate Refugia”和“Monsoon Climate and Anthropogenic Influences Shape Primate Distributions Across the Southeastern Edge of the Qinghai-Tibet Plateau”分别发表于保护生物学旗舰期刊“Conservation Biology”和“Global Change Biology”。云南大学保护生物地理学团队和大理大学东喜玛拉雅研究院团队成员为论文主要作者,西南林业大学、美国伊利诺伊大学香槟分校、希腊塞萨洛尼基亚里士多德大学、加拿大温哥华岛大学、西澳大利亚大学、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国科学院西双版纳热带植物园、香港嘉道理农场暨植物园等科研机构及多个自然保护区的科研人员为论文共同作者。大理大学东喜玛拉雅研究院团队、云南大学保护生物地理学团队和西南林业大学云南省极小种群野生动物保育实验室团队联合多个自然保护区管理局共同建立了云南省灵长类动物分布数据库。特别感谢云南省林业和草业局、云南省科学技术厅以及相关自然保护区管理局对野外研究工作的支持。

原文链接:

https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.70019

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.70178

来源:国际河流与生态安全研究院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲