近日,材料与能源学院(云南省先进能源材料国际联合研究中心)郭洪教授团队在国际期刊Energy & Environmental Science(影响因子32.4)发表题为“Tuning electronic structure of MOF-based solid-state electrolytes to activate dormant lithium and facilitate ion transport kinetics towards lithium metal batteries” (https://doi.org/10.1039/D5EE00545K)的最新研究成果。团队创新性地构建了一种富含高活性催化位点的MOF基复合固态电解质结构,有效激活非活性Li0并加速Li+传输动力学,为固态锂金属电池性能突破提供了全新策略。刘清博士为第一作者,郭洪教授为通讯作者。

随着电动交通和电子设备对更高能量密度的需求不断上升,高性能固态锂金属电池的开发成为实现这一目标的关键技术之一。然而,循环过程中界面锂的不均匀沉积/剥离易导致非活性锂的累积,从而严重影响电池性能。尽管已有多种界面工程手段(如负极结构设计、电解质溶剂化调控)提出以缓解该问题,但多数研究侧重于通过机械屏障抑制锂枝晶,忽略了固态电解质电子结构在促进电荷转移和激活非活性锂中的关键作用。金属有机框架(MOF)因其可调电子结构的优势被广泛关注,但其仍受限于导电性差、电荷转移速率低及电子态调控能力不足。双金属MOF材料的引入为解决这些问题提供了可能,其丰富的活性位点和金属-配体相互作用有助于原子级调控电子结构,优化电荷分布并提升Li⁺迁移环境。然而,MOF结构复杂、活性位点不确定等因素仍限制其性能机制的深入理解。同时,固-固界面离子传输效率低也阻碍了电化学性能的发挥。原位聚合凝胶聚合物电解质虽展现良好界面适配性,但其高压稳定性与机械性能仍需提升。因此,当前亟需解决几个关键科学问题:1.是否能够有效调控MOF基固态电解质的电子结构,以激活非活性锂并优化Li⁺迁移与沉积行为?2.是否能够通过原位聚合的一步策略构建双增强、稳定的界面结构?

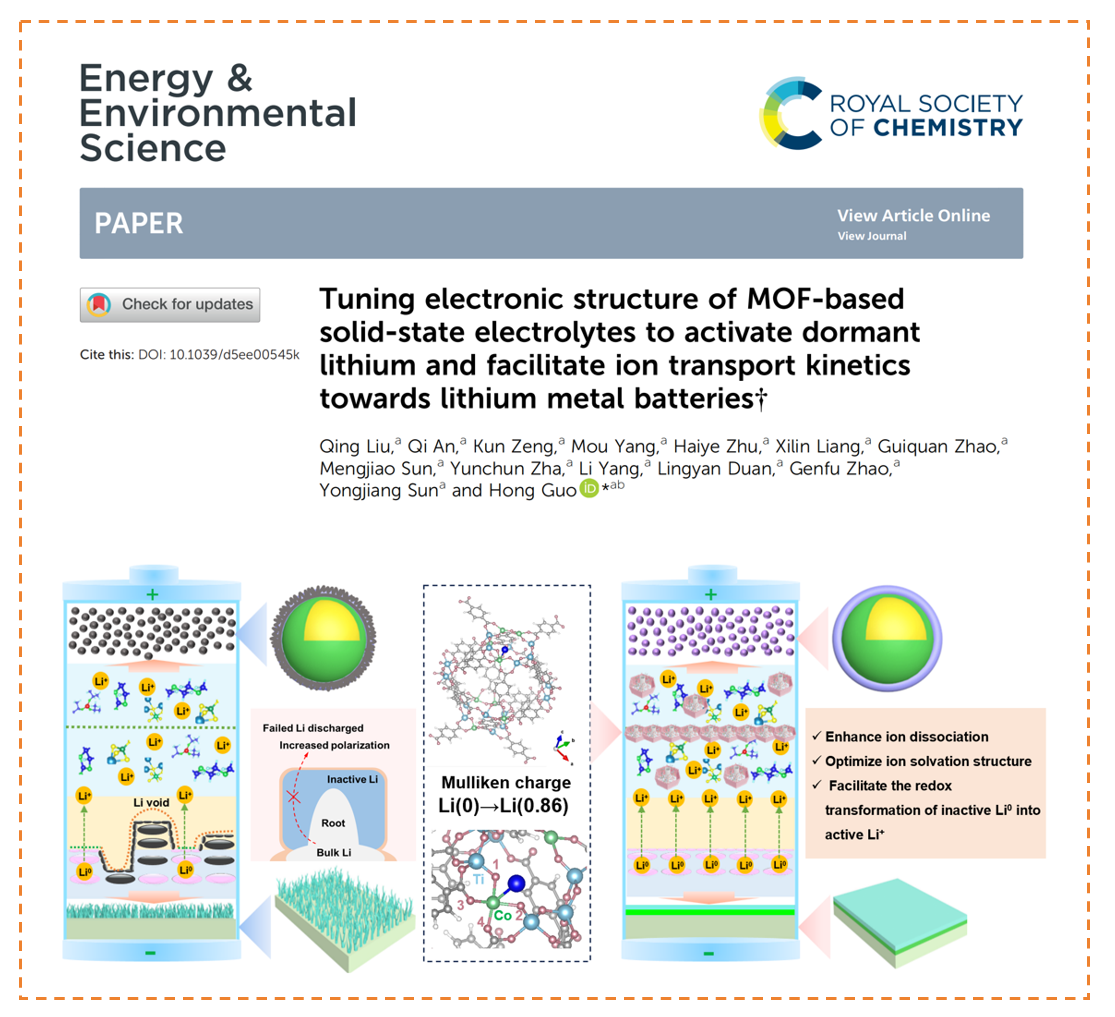

基于上述问题并结合前期的研究基础(Hong Guo*, et. al, Adv. Mater. 2023, 2304511; Angew Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202300962; Mater. Today 2023, 64, 21; Energy Environ. Sci. 2024, 17, 780-790),云南大学郭洪教授团队本研究提出一种融合非活性锂活化与界面工程的创新型固态电解质体系。通过构建富含催化位点的Ti-Co双金属MOF主体膜,实现对休眠锂的有效激活,并借助原位聚合策略优化其与电极界面的接触,提升界面稳定性与离子通道连续性。该体系利用自发氧化还原过程调控Li⁺的局部配位环境,促进界面电荷转移与离子迁移动力学,从而显著提升电活性Li⁺的利用效率。原位红外和拉曼光谱结合DFT计算揭示其与Li⁺的相互作用及Co位的催化转化机制。得益于这一设计,Li||Cu电池实现97%的高Li⁺平均利用率,非对称电池在1 mA cm-2下稳定运行1000小时,极化电压较低,展现出优异的循环性能。与多种正极材料匹配也表现出稳定和高可逆性,特别是NCM90电池在0.1 C倍率下实现225.7 mAh g-1的高可逆容量,在1 C下保持200圈稳定循环。该策略突破传统性能提升路径,为提升固态锂金属电池中活性Li⁺的循环利用率提供了全新思路。

图1. 液态电池与基于MOF(Co-Ti)复合电解质膜的固态电池之间的比较示意图

该研究成果得到国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目、云南省科技厅-云南大学联合重点基金、云南省先进能源材料国际联合研究中心、云南省高校全固态离子电池重点实验室项目的支持。

来源:材料与能源学院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲