近期,云南大学生态与环境学院洱海溪流生态与治理研究中心的杨海军研究团队,在国际水环境领域权威期刊Water Research(影响因子11.5)上发表了题为Synergistic Effects of Environmental Factors on Benthic Diversity: Machine Learning Analysis的研究论文。该研究首次系统性地关注了“洱海苍山十八溪”这一典型高原山地溪流系统对工程治理的生态响应机制,体现了云南大学在实施以源头治理为核心的“湖泊革命”,以及该研究团队在高原湖泊洱海流域水生态保护领域取得了最新进展。

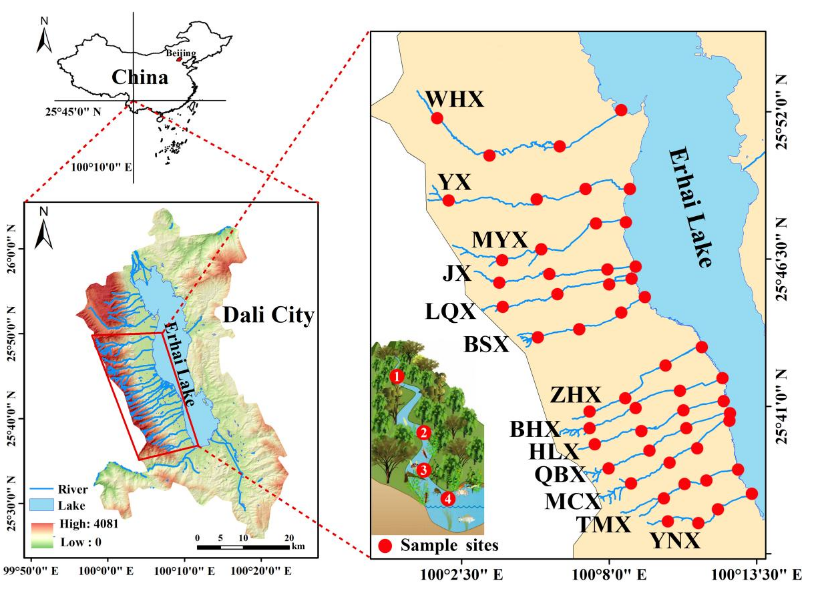

本研究团队针对洱海苍山十八溪中尚未完全断流的13条典型溪流,进行了208次多季节的原位采样工作。在此过程中,系统性地采集了包括水深、流速、水温、溶解氧、电导率、pH值、营养盐(总氮TN、总磷TP)、化学需氧量(COD)等关键水环境参数。同时,对底栖动物的物种组成、丰度以及多样性指数等生态指标进行了同步监测。这些数据的收集为高原湖泊洱海流域的治理提供了科学依据。

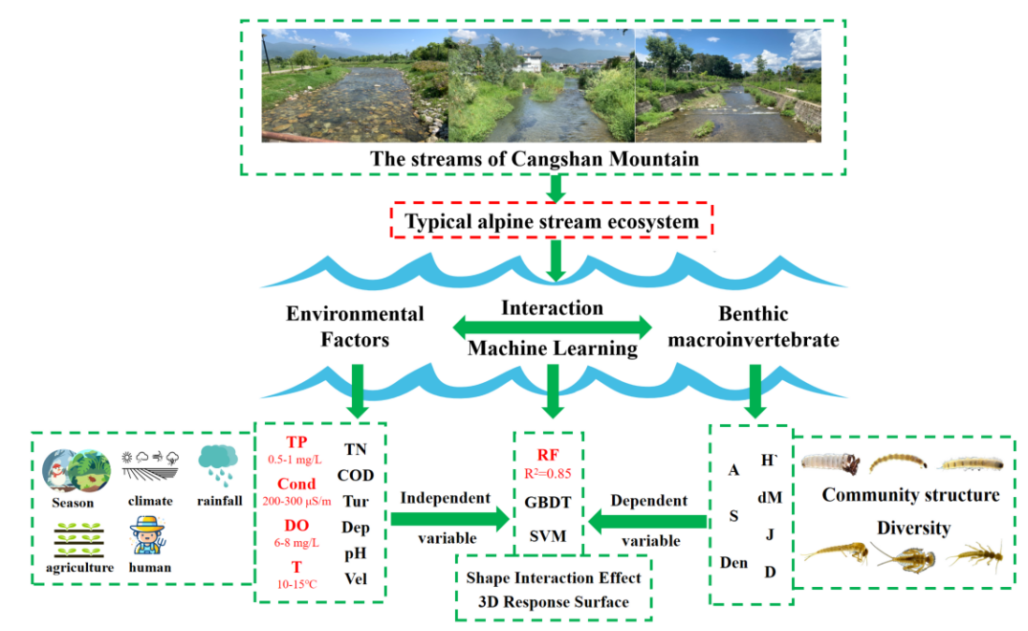

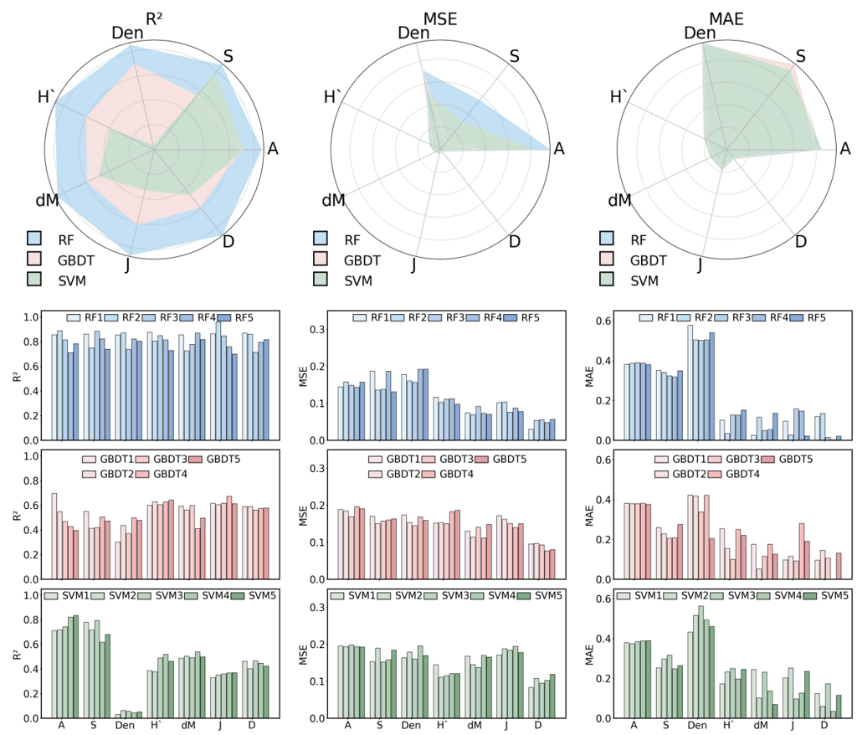

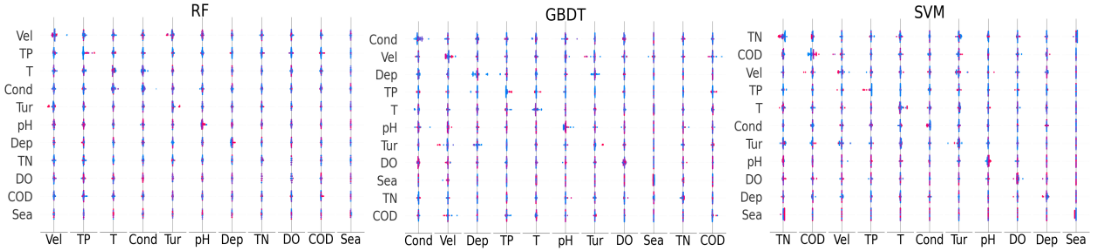

本研究突破了传统统计模型仅能识别线性关系的局限性,首次将随机森林(RF)、梯度提升决策树(GBDT)以及支持向量机(SVM)应用于底栖动物多样性响应分析,构建了高维、多变量的非线性生态预测体系。研究结果表明,RF模型在预测性能(R² > 0.80)和泛化能力上显著优于其他方法。

图1 RF、GBDT及SVM模型的R2、MSE和MAE,以及五折交叉验证的结果

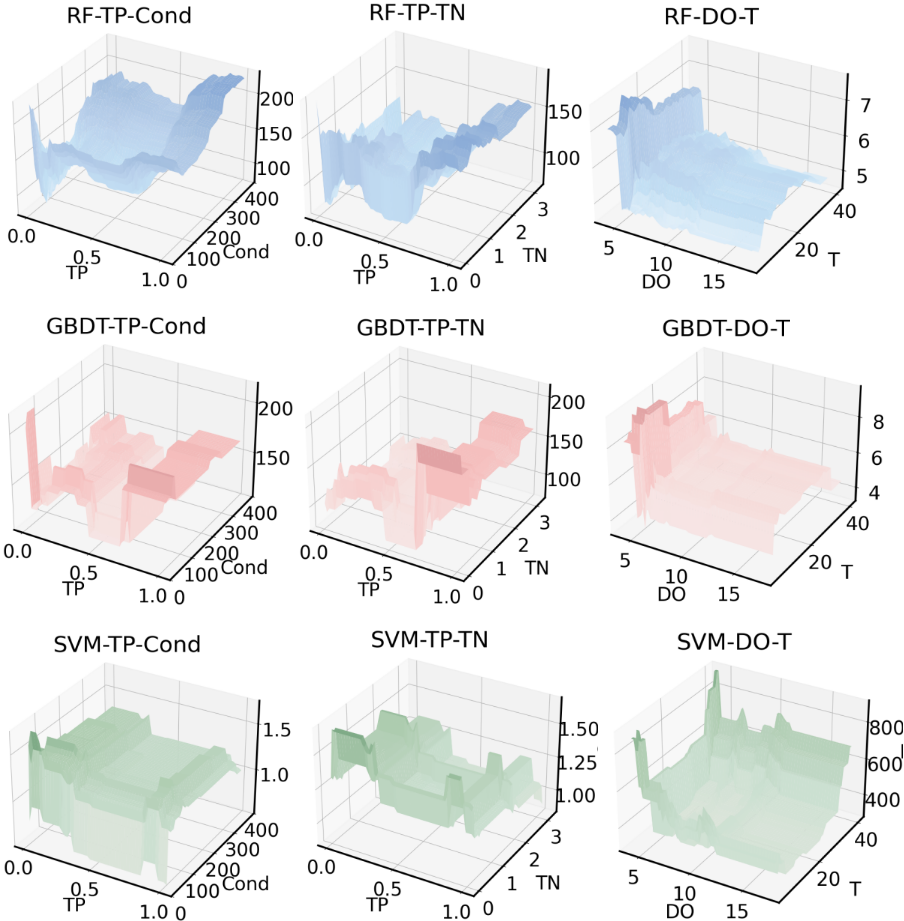

本研究揭示了总磷(TP)与电导率(Cond)作为关键营养驱动因子,在其适宜浓度范围内(TP: 0.5–1.0 mg/L, Cond: 200–300 μS/cm)能够最大化地促进底栖生物多样性;然而,高总氮(TN)水平与低溶解氧(DO)显著抑制了群落稳定性,导致生态胁迫边界形成。本研究系统性地分析了溶解氧(DO)与温度(T)之间的非线性耦合关系,发现高温(>25℃)与低氧(<4 mg/L)的组合显著削弱了生物多样性,而低温(10–15℃)与高氧(DO 6–8 mg/L)的组合则对群落具有恢复性调节作用。本研究首次提出了高原溪流“温氧双控”生态调节策略,并对其响应阈值进行了量化。通过模型对TP、Cond、DO、T等因子间的非线性交互作用进行识别,本研究不仅在理论层面阐释了底栖动物对环境扰动的动态响应机制,而且在实践层面提出了“因地制宜”的流域管理建议,推动了水生态系统保护从“经验驱动”向“数据驱动+机制导向”模式的转变。

图2 水环境因子交互效应图

图3 关键水环境因子的协同效应3D曲面图

本研究选取高原湖泊洱海苍山十八溪作为典型研究区域,旨在解析食物链底层指示生物——底栖动物群落对于三面混凝土包裹河道治理工程影响下的多重环境因子的响应机制。研究结果为未来大理绿色观光走廊十八溪的生态建设提供了理论支撑,具有显著的科学意义和应用价值。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123789

来源:生态与环境学院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲