近日,云南大学材料与能源学院、云南省微纳材料与技术重点实验室柳清菊教授团队在 Science子刊 Science Advances上发表题为“Synergism between unique Pt-C coordination and Pt quantum dots on TiO2 for exceptional photocatalytic methanol dehydrogenation”(https://doi.org/10.1126/sciadv.adw2028)的最新研究成果。团队以TiO2 为光催化剂基体,创新性地构建了具有独特Pt-C配位结构的单原子催化中心,实现了光催化制氢效率的新突破,为高效低成本制氢提供了具有应用前景的全新策略。云南大学为第一完成单位,周桐博士、罗忠格博士和清华大学赵江婷博士为共同第一作者,柳清菊教授和清华大学唐军旺教授为共同通讯作者。

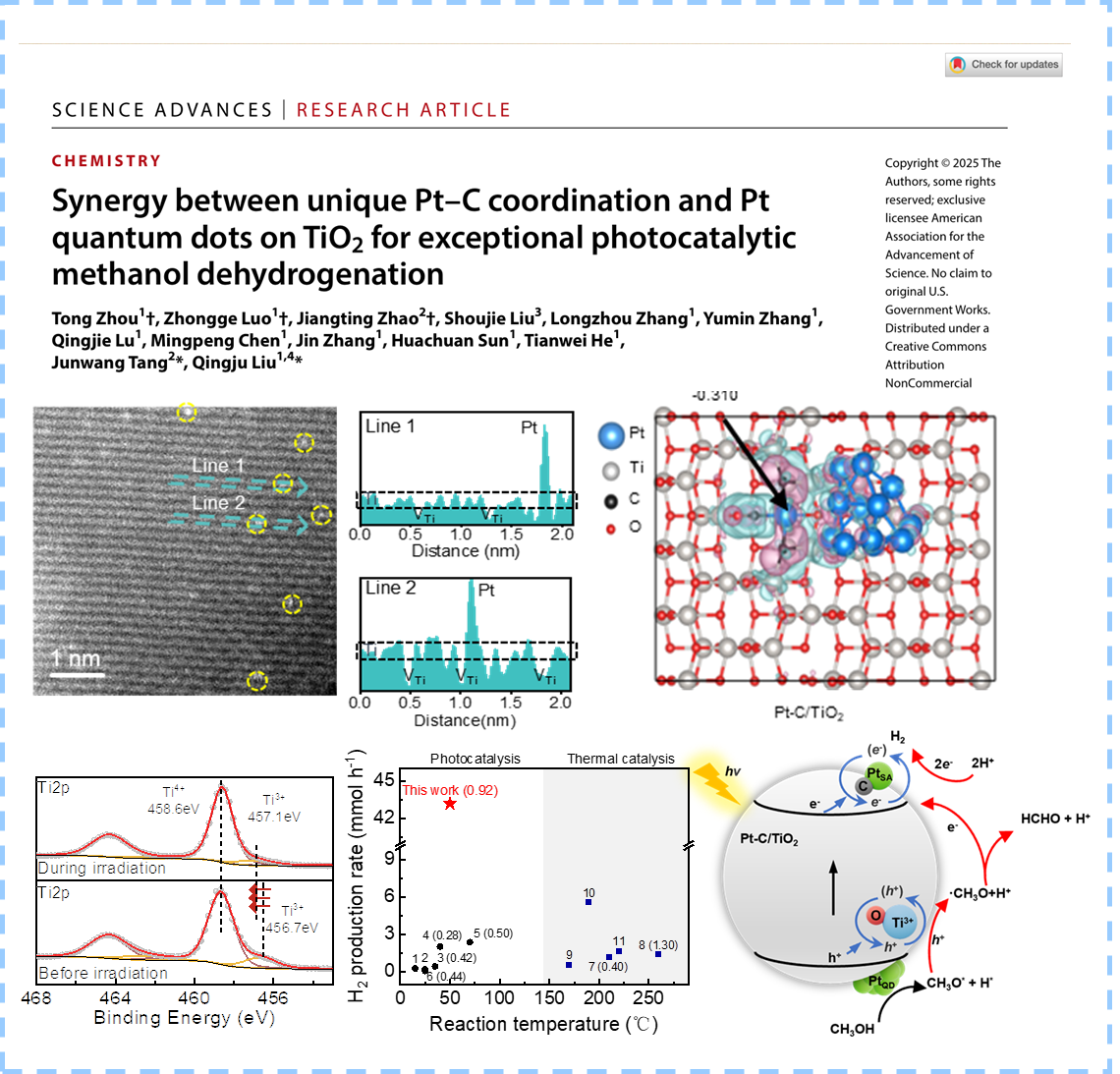

Pt-C/TiO2光催化剂的微观结构、性能对比及机理

光催化制氢因具有直接利用太阳能、能耗和成本低、无污染等特点,是从根本上解决能源及环境问题的理想途径之一。然而,由于光催化剂中光激发产生的电子和空穴极易复合,导致长期以来光催化效率难以提高,是光催化领域一直以来的研究重点和瓶颈难点之一。甲醇水溶液不仅具有成本低、运输方便的优点,同时也是一种理想的储氢介质(甲醇中含氢量达12.6 wt%),因此近年来甲醇制氢引起了广泛关注。然而,传统的甲醇水溶液重整制氢通常需要200 °C以上的温度以及25–50 bar的压力条件,反应过程中不仅有大量CO2排放,且不可避免地伴随一氧化碳(CO)的生成,不利于高纯氢的制备。另一方面,贵金属(如铂、钯等)能有效捕获电子并降低产氢反应的活化能,然而贵金属的高成本制约了其大规模应用,而且负载后的光催化效率目前离实际应用要求仍差距甚远,亟待研发高效低含量贵金属光催化剂。

为了解决上述瓶颈问题,柳清菊教授团队选用NH2-MIL-125为前驱体,将Pt单原子(PtSA)和Pt量子点(PtQD)共负载于碳自掺杂的C/TiO2基光催化剂表面,通过对合成条件和工艺的精确控制,在光催化剂中原位构筑了独特的Pt-C配位结构,所研制的Pt-C/TiO2光催化剂中Pt的含量仅为0.82 wt.%,在365 nm LED光照和40 ℃条件下,甲醇水溶液的产氢率达到了1.34 mol g-1 h-1,每光子产生的氢分子(H₂/photon)高达0.92,且具有良好的稳定性,反应后的主要副产物为具有较高经济和应用价值的甲醛,同时,CO2排放几乎为零,所产氢气中无CO。系列实验研究、原位表征和DFT模拟计算结果表明,PtQD-Ti3+之间以及PtSA-C之间具有双重协同作用,CH3OH首先在光催化剂的PtQD上自发脱氢为CH3O*;在光照下,C/TiO2基体被激发并产生光生电子-空穴对,PtSA从占据钛空位并与其配位的C原子中连续获得光生电子,进行氢的还原反应;同时,光生空穴被光催化剂表面的Ti3+收集,与CH3O*发生氧化反应,主要产物是HCHO。Gibbs自由能和过渡态分析均表明甲醛进一步脱氢需要克服高的能垒,从而揭示了甲醇光催化脱氢反应中对甲醛具有高选择性、且不产生CO排放的原因。由C引起的特殊配位环境不仅提供了光生电子的直接传输通道,还激活了周围的Ti,从而显著提高了电子-空穴对分离和产氢性能;PtQD-Ti3+以及PtSA-C之间的双重协同效应使甲醇水溶液的光催化产氢效率大幅提高。该研究不仅为开发高效光催化产氢材料提供了新思路,也为甲醇资源的零碳排放和清洁高值化利用奠定了基础。

该项研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目、云南省重大科技专项、云岭学者专项、云南大学“双一流”建设等项目的支持,以及云南省微纳材料与技术重点实验室、云南大学电镜中心、云南大学先进计算中心、云南大学现代分析测试中心等研究平台的支持。

来源:材料与能源学院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲