继2023年首次发现M87星系中心黑洞喷流的周期性摆动后,云南大学西南天文研究所林伟康博士与华中师范大学天体物理研究所崔玉竹博士合作,在该星系黑洞-吸积盘-喷流进动系统的研究上再次取得一项突破性成果。基于对喷流根部的长期高精度观测,该项研究首次获得了M87吸积盘的致密结构,发现靠近黑洞部位的喷流存在与黑洞自旋动态关联的弯曲结构。该成果于2025年6月20日在《自然·天文学》(Nature Astronomy)杂志上发表,林伟康博士与崔玉竹博士为该论文的共同一作兼通讯作者,该项研究成果标志着对吸积盘与喷流进动的研究从“现象观测”迈入“系统结构剖析”的新阶段。

由“共舞”了解黑洞-吸积盘-喷流系统

M87距地球仅5500万光年,是离地球最近的活跃星系核(AGN)之一,其中心黑洞质量高达65亿倍太阳质量,引力效应显著,是研究强引力场、极端时空扭曲和黑洞性质的最理想实验室。2023年的研究工作(Cui et al.2023,Nature)通过分析跨越23年的22GHz和43GHz观测数据,发现M87喷流以11年为周期摆动,这种摆动与爱因斯坦广义相对论预言的Lense-Thirring(LT)效应高度契合——当黑洞自旋时,其周围时空被拖曳,导致倾斜的吸积盘像陀螺般进动,进而带动喷流同步偏转,为黑洞存在自旋提供了最直接的观测证据。然而,喷流如何与吸积盘动态耦合、吸积盘的尺度有多大以及靠近黑洞的喷流有什么样的结构等核心问题仍悬而未决。

解码进动的吸积盘:一个紧凑的结构

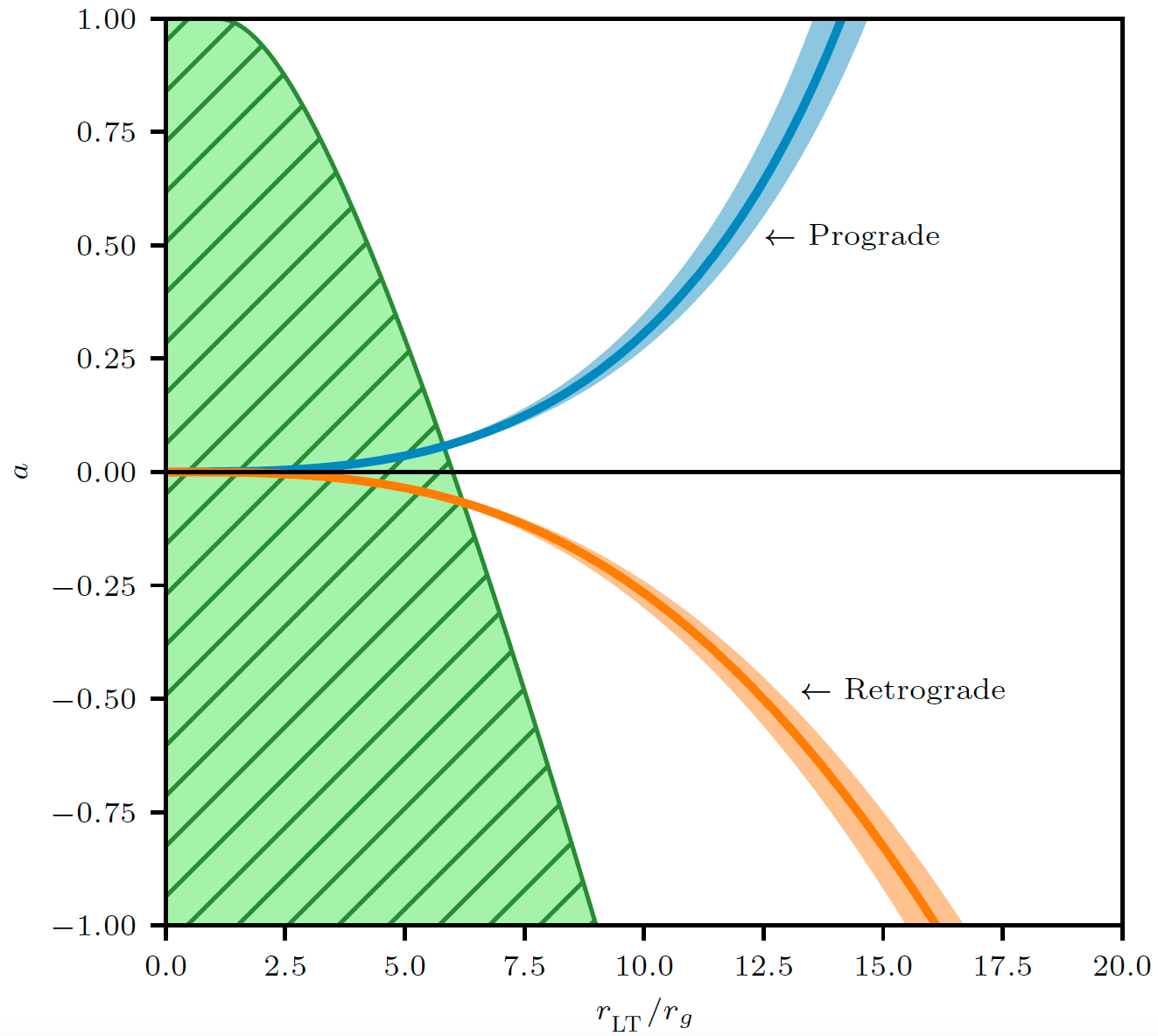

吸积盘的大小与黑洞喷流的形成机制有着密切的联系,该项研究通过LT进动周期与吸积盘结构的联合推演,从观测数据中解码出M87中心吸积盘的小尺度特征,结果表明进动吸积盘必须十分紧凑,比文献中数值模拟假设的尺度还要小很多。此前有关吸积盘的研究,在观测上对小尺度结构的约束存在空白,这一新进展对从理论及数值模拟上理解吸积盘的物理性质有重要意义,为黑洞系统研究树立了跨尺度关联的范例。

图1:M87黑洞自旋参数与有效的进动吸积盘半径的约束关系,蓝/橙线分别代表吸积盘角动量相对于黑洞自旋为顺向/逆向

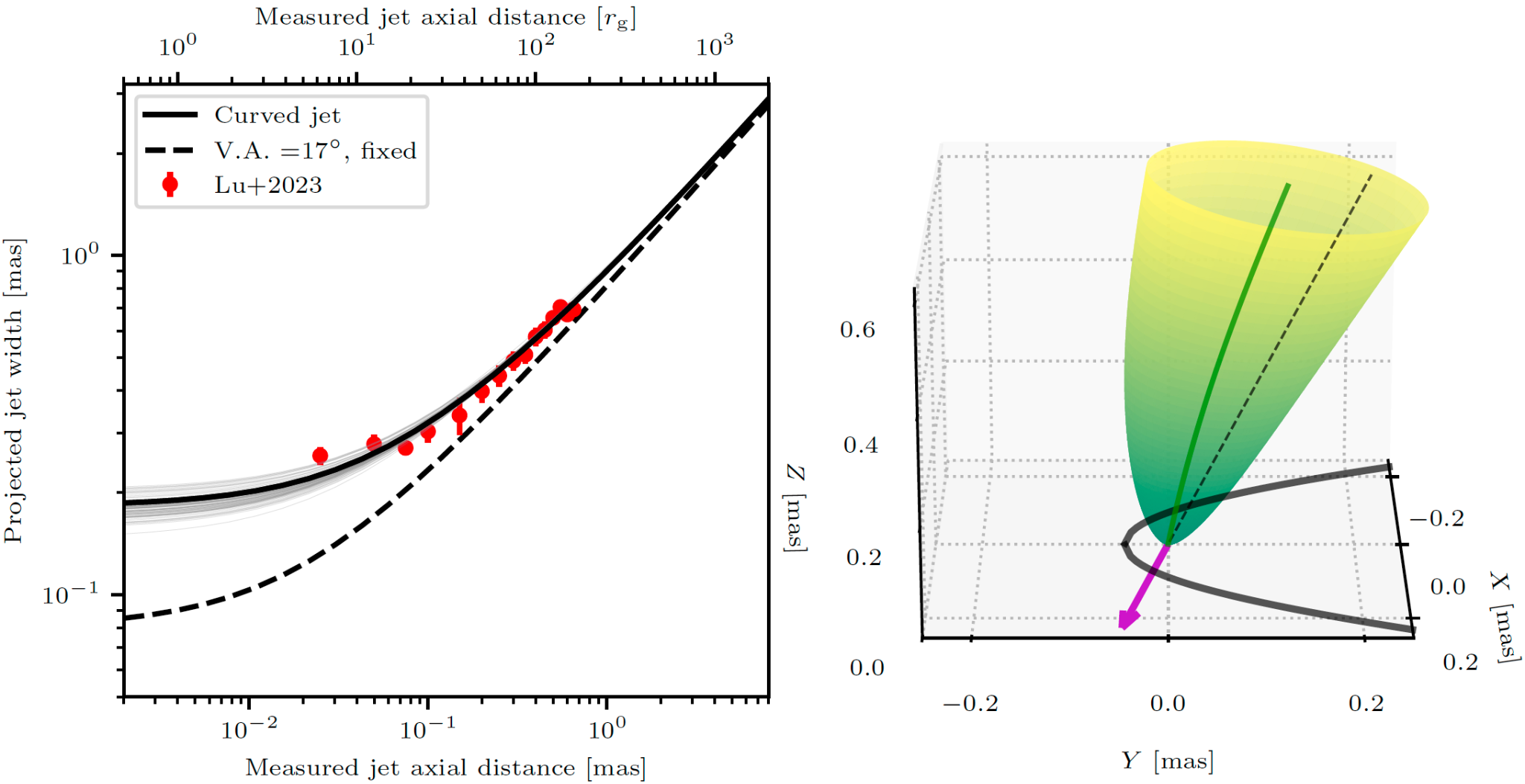

弯曲的喷流:打破准直喷流的传统观念此外,受喷流进动现象的启发,该研究推断喷流的结构可能存在弯曲。结合此前更高角分辨率的86GHz观测数据,该研究发现喷流根部的确存在弯曲结构,并且解释了喷流在靠近黑洞区域时异常大的宽度,表明在黑洞附近区域的喷流呈现出与吸积盘同步进动的动态弯曲结构。喷流根部弯曲结构的发现,进一步加深了对于相对论喷流形成机制的认识——喷流不仅是黑洞自旋能量释放的通道,还会在吸积盘及周围环境的作用下逐渐发生弯曲,越靠近黑洞弯曲程度也越显著。

图2:黑洞喷流的弯曲结构。左图实线显示弯曲的喷流所推算出的其在临近黑洞区域的宽度(红线为观测数据[2]),右图为弯曲的喷流(绿色锥体)的三维模型,喷流绕着黑洞的自旋轴(洋红色)作“陀螺”般的运动

未来展望:此项工作揭示了一条可能隐藏的宇宙规律——从M87中观测到的喷流-吸积盘协同进动机制或普遍存在于其他活动星系核中。该项研究为构建黑洞-吸积盘-喷流动态关联的理论奠定了基础,未来更高精度的观测将进一步研究吸积盘与喷流的相互作用,后续的研究有望在更精细的尺度上揭开极端引力环境下物质与能量形态的终极奥秘。

论文链接:DOI:https://www.nature.com/articles/s41550-025-02580-0

来源:西南天文研究所

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲