2025年9月,全国哲学社会科学工作办公室对外公布2025年国家社会科学基金年度项目最终立项名单,名单显示,云南大学有43个项目获立项。这些课题立项,不仅是一串数字,更是云大学者心怀“国之大者”、在学术前沿奋力攀登的生动注脚。

云南大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真落实习近平总书记致云南大学建校100周年重要贺信精神,聚焦省委“3815”战略发展目标,尤其是在《云南省教育高质量发展三年行动计划(2023—2025年)》实施以来,学校坚持学术兴校,围绕加快构建中国特色哲学社会科学,大力推动哲学社会科学高质量发展,推进学校“双一流”建设取得新成效。

有组织科研赋能高质量发展

云南大学社会科学处紧密围绕学校新一轮“双一流”建设目标,创新性地以有组织科研为核心着力点,统筹推进科研项目管理、科研平台建设、科研成果产出及社会服务等工作;不断完善科研管理机制,优化资源配置,强化团队建设;深化校地、校企合作,在国家级项目申报、高水平成果产出、智库平台建设及决策咨询服务等方面实现系统性提升。

同时,学校立足国家战略需求与地方发展实际,着重聚焦铸牢中华民族共同体意识、区域国别研究、乡村振兴等关键领域,推动哲学社会科学研究与社会服务能力协同提升,切实增强了学术研究服务国家发展战略、助力区域经济社会发展的贡献度和影响力。

构建哲学社会科学创新发展新格局

多维并举,思政工作质量实现系统提升。学校将思想政治工作贯穿教育教学全过程,系统推进思政课程改革创新。组织文科教师全面升级《马克思主义民族理论与民族政策》课程,参与编写《中国民族史》《人类学概论》等“马工程”重点教材,促进思政课程和课程思政协同育人。在理论阐释方面,学校在《人民日报》《光明日报》等重要报刊理论版和国内重要学术刊物发表《新时代中国共产党推进中华民族共同体建设的成就、经验和启示》等系列文章,推动党的创新理论研究阐释。课题研究方面,获得教育部人文社科项目辅导员专项1项、省社科规划“党的二十大精神研究”专项重点项目3项、省社科规划“铸牢中华民族共同体意识研究”专项项目3项,省委宣传部“双百双进”思想政治理论课教师研究专项2项,为思政工作提供了坚实的学术支撑。

第二届中国哲学社会科学实验室论坛(2025)

社科处组织2025年国家社科基金项目申报培训会

提质增效,师资队伍建设与科研成果取得双突破。通过有组织科研体系化推进师资队伍建设与学术创新。在师资队伍与团队建设方面,推动民族学、政治学、边疆史与边疆治理、区域国别研究等学科领域,建成由5—7名哲学社会科学领军人才领衔的师资队伍;组织申报并获批云南省哲学社会科学创新团队7个,持续推进国家哲学社会科学创新团队申报工作;加强对云南大学“一带一路”研究院入选首批教育部哲学社会科学实验室(培育)的扶持,推动文、理、工跨学科融合发展的国家级实验室建设。在项目申报方面,在国家社科基金项目申报的过程中,以学院为主体、以学科为单位,组织“选题收集问诊”,针对性开展“项目申报培训会”、多轮“学科论证会”、青年教师“文本改稿会”,科学优化流程,不断创新组织模式、提升服务质量。2023年学校获得国家社科基金年度项目37项,2024年获得44项,2025年获得43项,立项数在全国高校中名列前茅。在成果产出方面,标志性成果不断涌现,我校教师的学术论文影响力显著,累计有10篇论文被《新华文摘》全文转载,权威期刊发表论文59篇,中国社科院所刊发表论文73篇,教育部名刊发表论文78篇。2024年在第九届教育部高等学校科学研究(人文社科)优秀成果奖评选中,云南省高校共获奖10项,其中我校斩获7项。2023年,学校获第五届中国藏学研究“珠峰奖”3项、云南省社会科学奖64项,彰显了学校哲学社会科学研究的学术影响力。

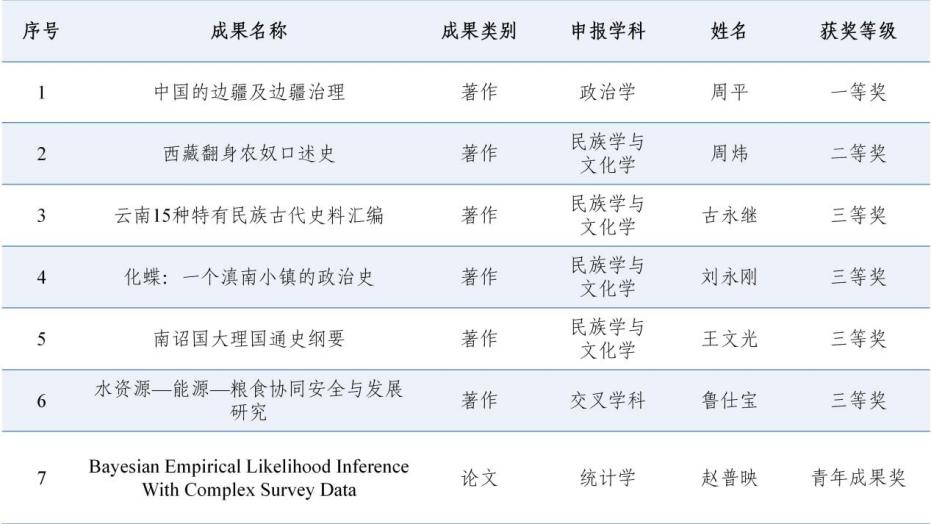

云南大学获第九届教育部高等学校科学研究(人文社科)优秀成果奖一览表

深耕实践,推动铸牢中华民族共同体意识研究。通过系统布局,在理论创新、基地建设与社会调查三个层面同步发力,推动研究走向深入。一是积极组织科研人员重点围绕中华民族共同体理论、铸牢中华民族共同体意识等重点研究领域开展研究,扎实推动中国特色民族学知识体系创新,产出《民族国家的历史演进及面临的挑战》《巩固中国式现代化的政治认同基础》等原创性理论成果,体现了我们党在新中国成立特别是改革开放以来,对中国式现代化的深入探索和实践创新。二是持续发挥“铸牢中华民族共同体意识研究基地”作用。2023年,学校再次入选新一轮中央四部委铸牢中华民族共同体意识研究基地,通过修订基地建设方案,细化和明确做强高端智库、创建卓越人才培养基地、打造理论创新高地的建设目标和任务,与文山州、迪庆州推进相关领域合作共建。三是组织开展“中国乡村社会大调查”项目。学校联合全国18所高校的875名师生开展研究,产出了24本成果丛书,发表了43篇学术论文;共提交了15篇决策咨询报告,其中4篇获得省部级领导批示,6篇刊登于《改革内参》,参与调查的学生共申报了43项各类项目。

铸牢中华民族共同体意识研究教育实践中心

“中国乡村社会大调查”小组

三年耕耘铸就社科发展新高度

学术引领展现多重价值。三年来,学校哲学社会科学研究工作成效显著,社会服务成果丰硕,为学校“双一流”建设提供了坚实支撑,助力学校在哲学社会科学领域形成特色优势。在学术层面,高水平成果的持续产出显著提升了学校在全国哲学社会科学领域的学术地位,云南大学的社会科学总论在ESI排名中稳定保持在全球前1%,凸显了学校在该领域的显著学科实力。在服务国家战略与地方经济社会发展方面,决策咨询报告多次获得中央及省级领导批示,为国家重大战略实施和云南区域经济社会发展提供智力保障,切实发挥高校服务社会的职能。在人才培养方面,学校通过科研项目、平台建设及社会服务实践,培养了一批科研能力扎实、社会服务意识强的优秀人才,为提升学校人才自主培养能力奠定了坚实基础。此外,云南大学在哲学社会科学领域的研究成果,为铸牢中华民族共同体意识、区域国别研究、乡村振兴等领域的理论创新与实践探索提供了重要参考,也为其他高校开展哲学社会科学研究与社会服务工作提供了可借鉴的经验。

系统谋划开启未来新征程。下一步,云南大学社科处将围绕学校“双一流”建设,重点推进以下工作。一是完善科研管理机制,加强国家级项目培育和青年人才培养,提升科研经费的使用效率;二是推进智库平台构建,深化与政府合作,增强决策咨询效能;三是聚焦优势领域,提高成果品质与转化速率,拓展学术影响力;四是推动科研反哺教学,强化科研诚信建设。通过上述举措,全方位促进学校哲学社会科学在学术创新、人才培养及社会服务等领域实现更大飞跃,为推进学校“双一流”建设,为教育强国建设和教育强省建设,为服务国家战略和云南高质量发展筑牢坚实支撑。

来源:社科处

编辑:奚利 责任编辑:李哲 终审:宁莉