近日,云南大学国际河流与生态安全研究院孙璟睿副教授联合国际团队在Nature旗下期刊《Communications Earth & Environment》发表题为Widespread and strong impacts of river fragmentation by anthropogenic barriers on fishes in the Mekong River Basin的最新研究成果。研究团队通过构建鱼类栖息地破碎化指数,首次在澜湄流域尺度量化了不同类型障碍与不同洄游类型鱼类之间的影响关系。研究系统评估了流域内河流障碍物对900余种鱼类栖息地连通性的影响,揭示了鱼类栖息地显著的破碎化风险,并强调需重视小型河流障碍物的累积生态效应。

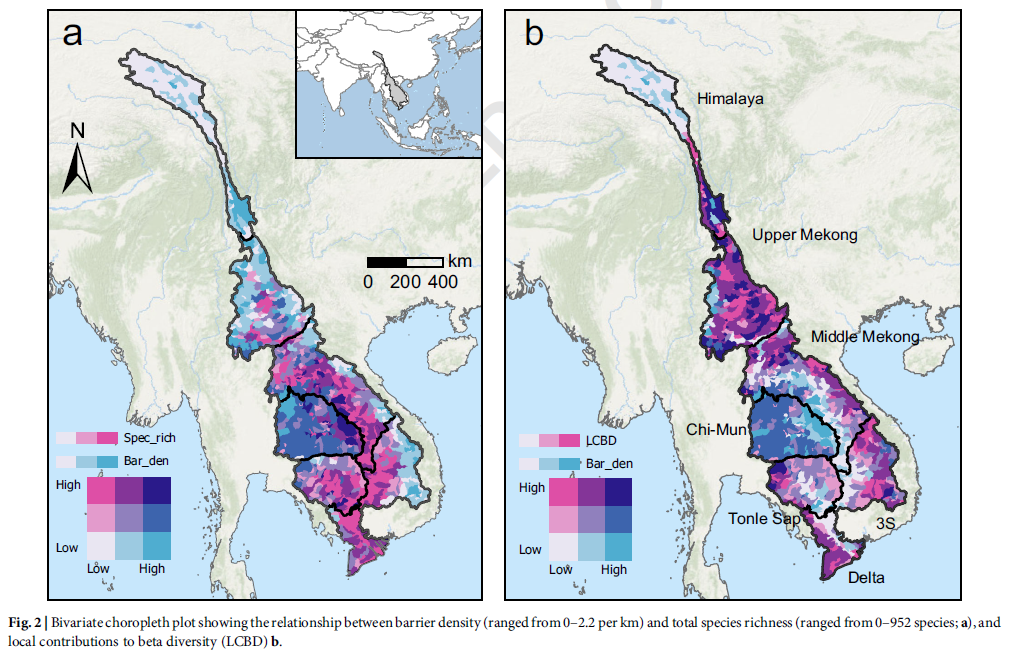

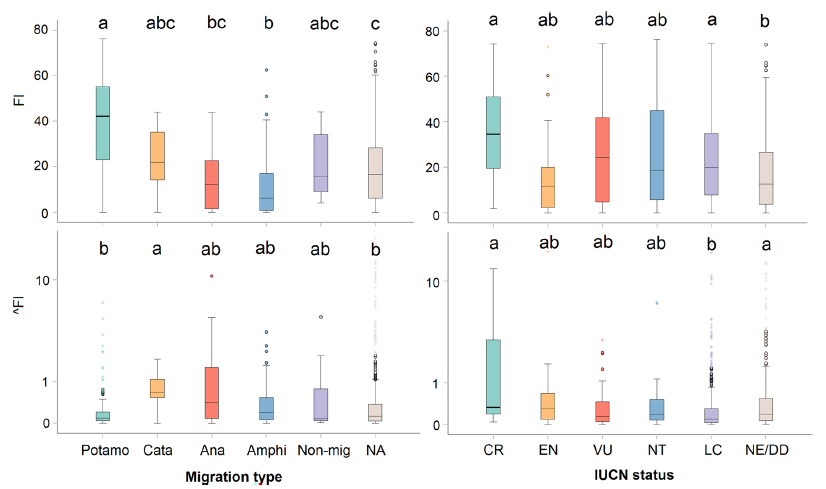

此前,针对河流生态影响的研究多关注大型水电站与水库大坝,而常常忽略小型障碍物的生态影响。通过采用完整的澜湄流域障碍物数据库进行分析,研究发现,约93%的湄公河鱼类因栖息地被水坝、水闸等阻隔而面临不同程度的种群连通性丧失。其中,淡水洄游鱼类栖息地破碎化程度最高。空间上,湄公河干流中下游及其连接的子流域,如栖-芒子流域,既是鱼类物种丰富度较高的区域,同时也是栖息地破碎化最严重的区域之一。

图1.双变量图展示流域障碍物密度与鱼类物种多样性的空间关系

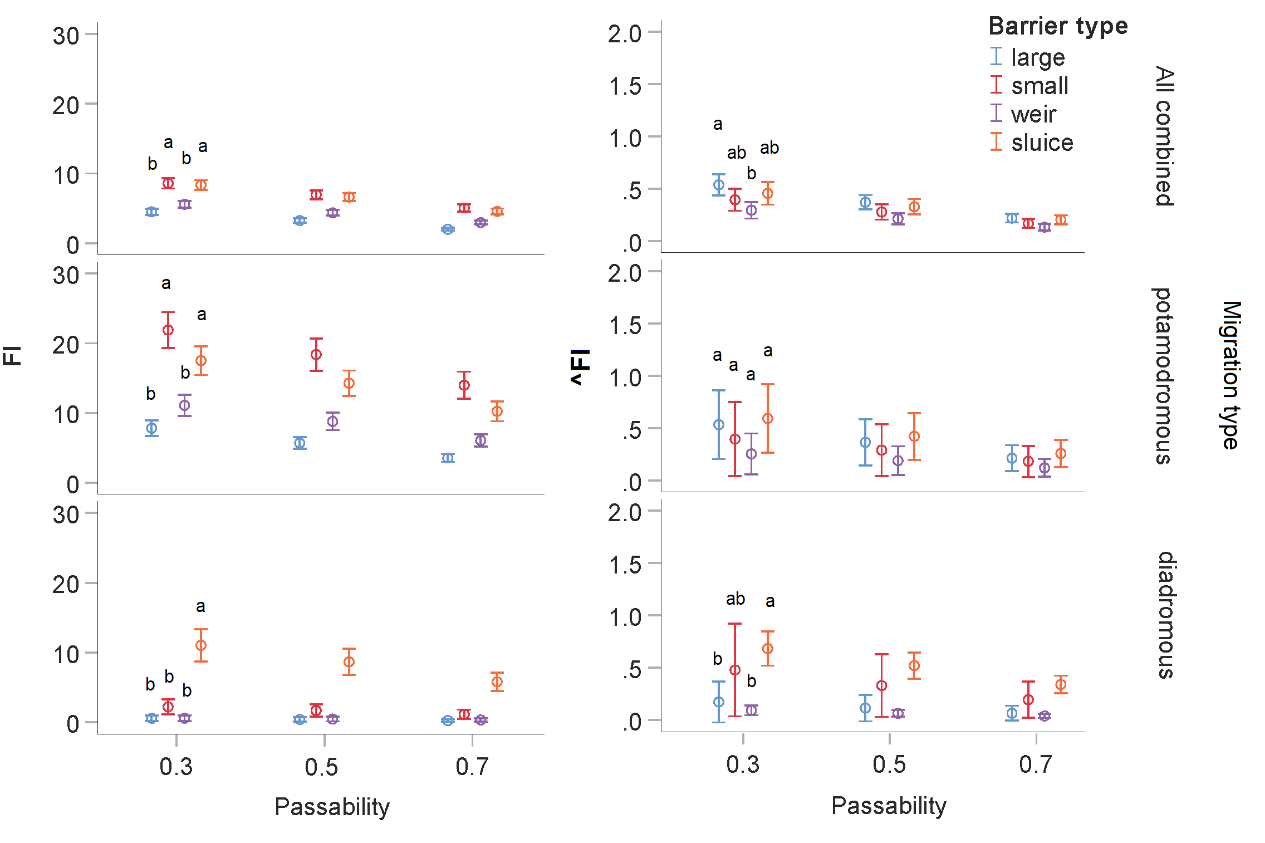

值得关注的是,小型水坝和水闸虽单体影响相对较小,但其在整个流域的密集分布导致其对鱼类栖息地连通性的累积影响已超过大型水坝。在障碍物通过率的不同模拟场景下,小水坝和水闸导致的鱼类栖息地破碎指数均显著高于大坝,已成为当前流域连通性下降的主要驱动因子。这一发现挑战了传统观点,即认为大型水电工程才是导致鱼类种群分割的主要压力源。实际上,在一些支流和生态关键节点区域,密集的小型障碍所导致的区域尺度破碎化正在对鱼类栖息地完整性造成更广泛的影响。

图2.不同洄游类型和IUCN保护等级的鱼类栖息地破碎化程度比较

这一成果不仅填补了过去研究中对小型河流障碍物缺乏重视的空白,也为流域管理和生态修复提供了科学依据。作者呼吁,未来流域生态保护策略应综合考虑障碍物类型与空间分布,优化障碍物的治理优先顺序,同时加强濒危洄游鱼类关键栖息地的通道修复,以提升流域整体连通性和恢复力。

图3.不同类型的河流障碍物对鱼类栖息地破碎化影响程度比较

云南大学为文章第一完成单位,孙璟睿副教授为文章第一及通讯作者。Damiano Baldan博士(意大利OGS研究所),Martyn Lucas教授(杜伦大学), Amaia Rodeles博士(维戈大学), 国际河流与生态安全研究院丁城志研究员, 陶捐研究员, 何大明研究员等学者为文章共同作者。本研究得到国家自然科学基金等项目的资助。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s43247-025-02467-y

来源:国际河流与生态安全研究院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲