近日,云南大学化学科学与工程学院袁申富团队围绕煤焦油催化转化制轻质芳烃(C6-C10)开展了系列研究,相关研究成果发表在ACS Catalysis(IF=13.1)、Applied Energy(IF=11.0)、Chemical Engineering Journal(IF=13.2)、International Journal of Coal Science & Technology(IF=8.7)等期刊上,具体如下:

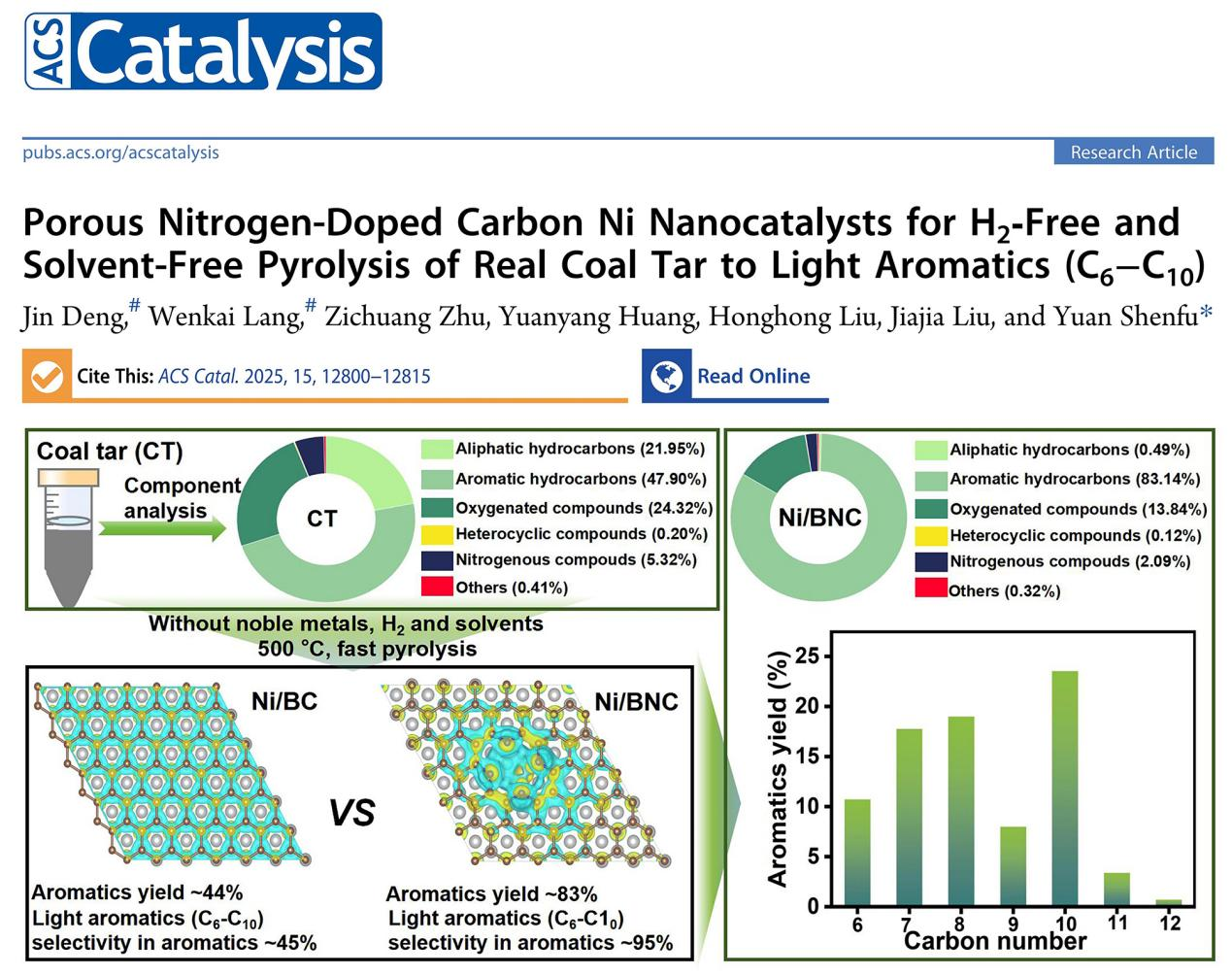

1.中低温煤焦油作定向催化转化制轻质芳烃(C6-C10)对实现煤炭清洁利用具有重要意义,但传统煤焦油制轻质芳烃依赖贵金属催化剂和高压加氢工艺,过程复杂、成本高昂且需消耗大量H2和溶剂。团队设计并合成了氮掺杂生物质炭负载镍纳米(Ni/BNC)催化剂,该催化剂独特的结构(高比表面积、良好的Ni0金属性、丰富酸性位点及氮掺杂诱导的电子效应),有利于煤焦油中C-C键的断裂和脱氢反应,有效促进了烷烃的芳构化和多环芳烃的裂解,实现在无H2、无溶剂、常压、500℃条件下中低温煤焦油催化快速热解制芳烃,芳烃产率达83.14%,其中轻质芳烃(C6-C10)选择性为95.06%。研究还证实该策略对Fe、Co、Cu等其他过渡金属负载同样具有普适性。

研究成果以“Porous Nitrogen-doped Carbon Ni Nanocatalysts for H2-free and Solvent-free Pyrolysis of Real Coal Tar to Light Aromatics (C6-C10)”为题发表于ACS Catalysis(DOI:10.1021/acscatal.5c03607)。

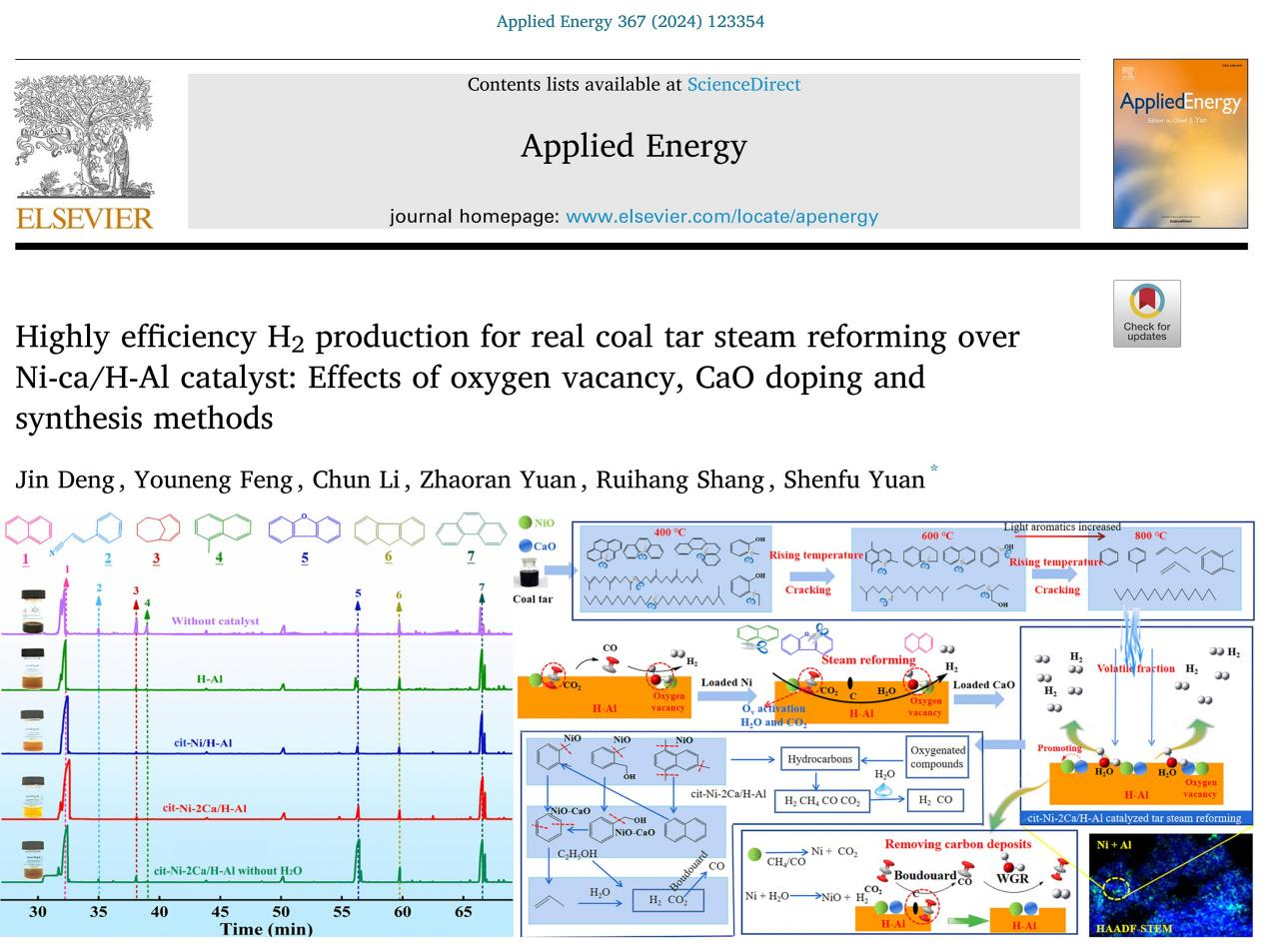

2.中低温煤焦油蒸汽重整(SRT)制氢对于应对能源危机和全球气候变化具有重要意义。真实煤焦油组成复杂,Ni基催化剂仍存在H2选择性和焦油转化率低及长期稳定性差等问题。团队基于前期的研究基础(Journal of Energy Chemistry,2023,80,215-227;Renewable Energy,2023,213,134-147;Energy,2022,254,124205;Energy,2022,244,122602;Fuel,2022,320,124000),通过羟基暴露策略在γ-Al2O3上定制缺陷位点,并结合柠檬酸辅助浸渍法和引入CaO,合成cit-Ni-Ca/H-Al催化剂,酸洗预处理增加了γ-Al2O3表面的氧空位,为NiO的锚定提供缺陷位点;CaO的加入改善了催化剂的分散性和强碱性位点,进一步提高氧空位,在最优条件下催化真实中低温煤焦油蒸汽重整的转化率为92.48 wt.%,H2产率达152.74 mmol/g-tar,CO2产率仅为22.11 mmol/g-tar,并结合Py-GC/MS对焦油蒸汽重整机理进行了分析。

研究成果以“Highly efficiency H2 production for real coal tar steam reforming over Ni-Ca/H-Al catalyst: Effects of oxygen vacancy, CaO doping and synthesis methods”为题发表于Applied Energy(DOI:10.1016/j.apenergy.2024.123354)。

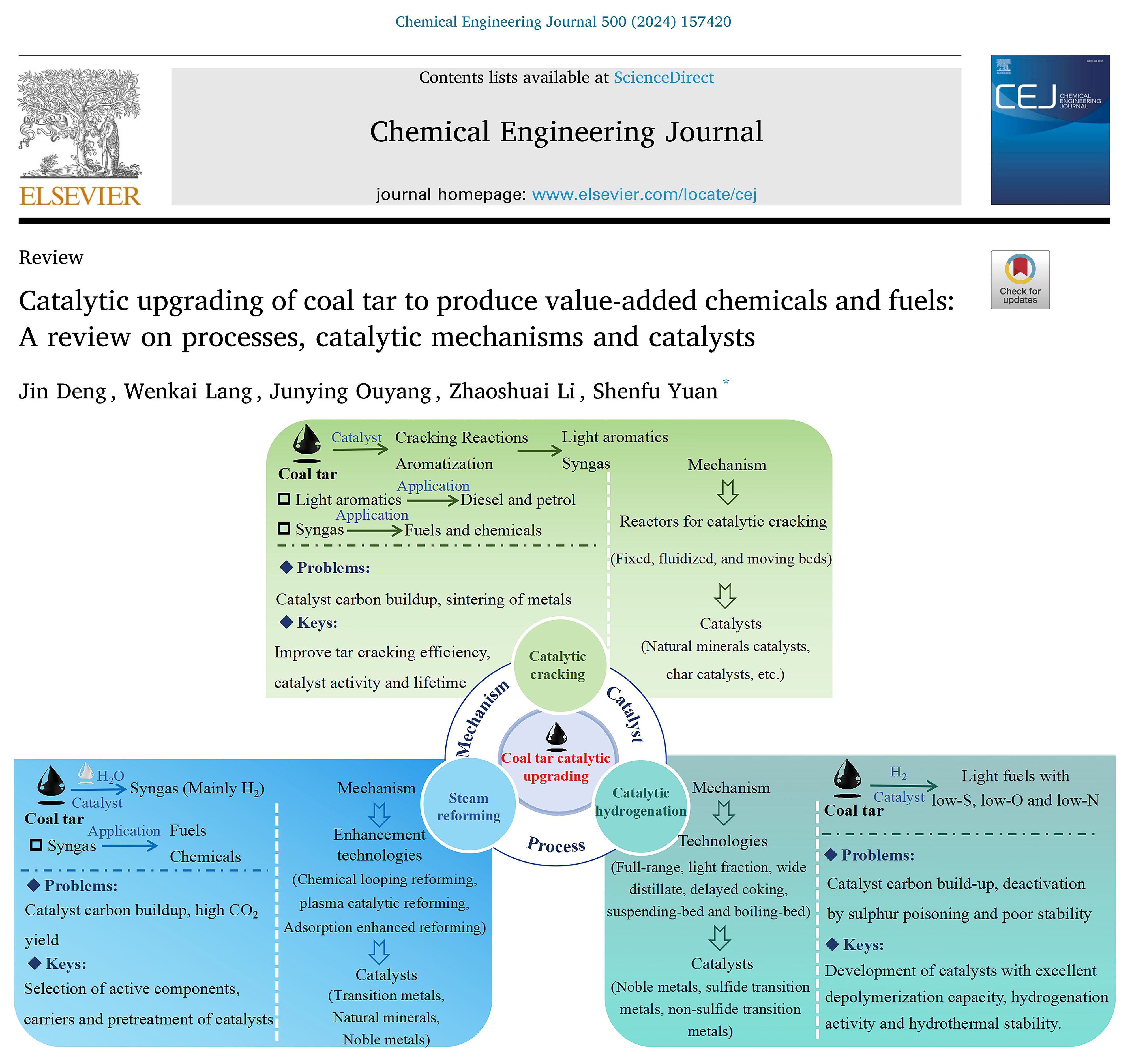

3.随着石油和天然气资源的日益稀缺,中低温煤焦油作为煤化工领域的重要副产物,其高效转化利用对能源可持续发展具有重要意义。然而,中低温煤焦油组成复杂、稳定性差、黏度与腐蚀性高,导致其资源化利用面临挑战。催化提质是实现其高附加值利用的重要途径之一,同时也是制备燃料和化学品的重要手段。团队系统评述并总结了煤焦油提质工艺及催化剂的最新研究进展,重点围绕催化裂解、蒸汽重整及催化加氢过程中反应机理、工艺特性及催化剂对焦油提质的作用展开分析。在此基础上,围绕催化剂的设计和制备、反应机理分析以及实验室和工业规模研究进行总结和展望。

研究成果以“Catalytic upgrading of coal tar to produce value-added chemicals and fuels: A review on processes, catalytic mechanisms and catalysts”为题发表于Chemical Engineering Journal(DOI:10.1016/j.cej.2024.157420)。

云南大学为上述论文的唯一通讯单位,化学科学与工程学院研究生邓晋为论文第一作者,袁申富为唯一通讯作者。

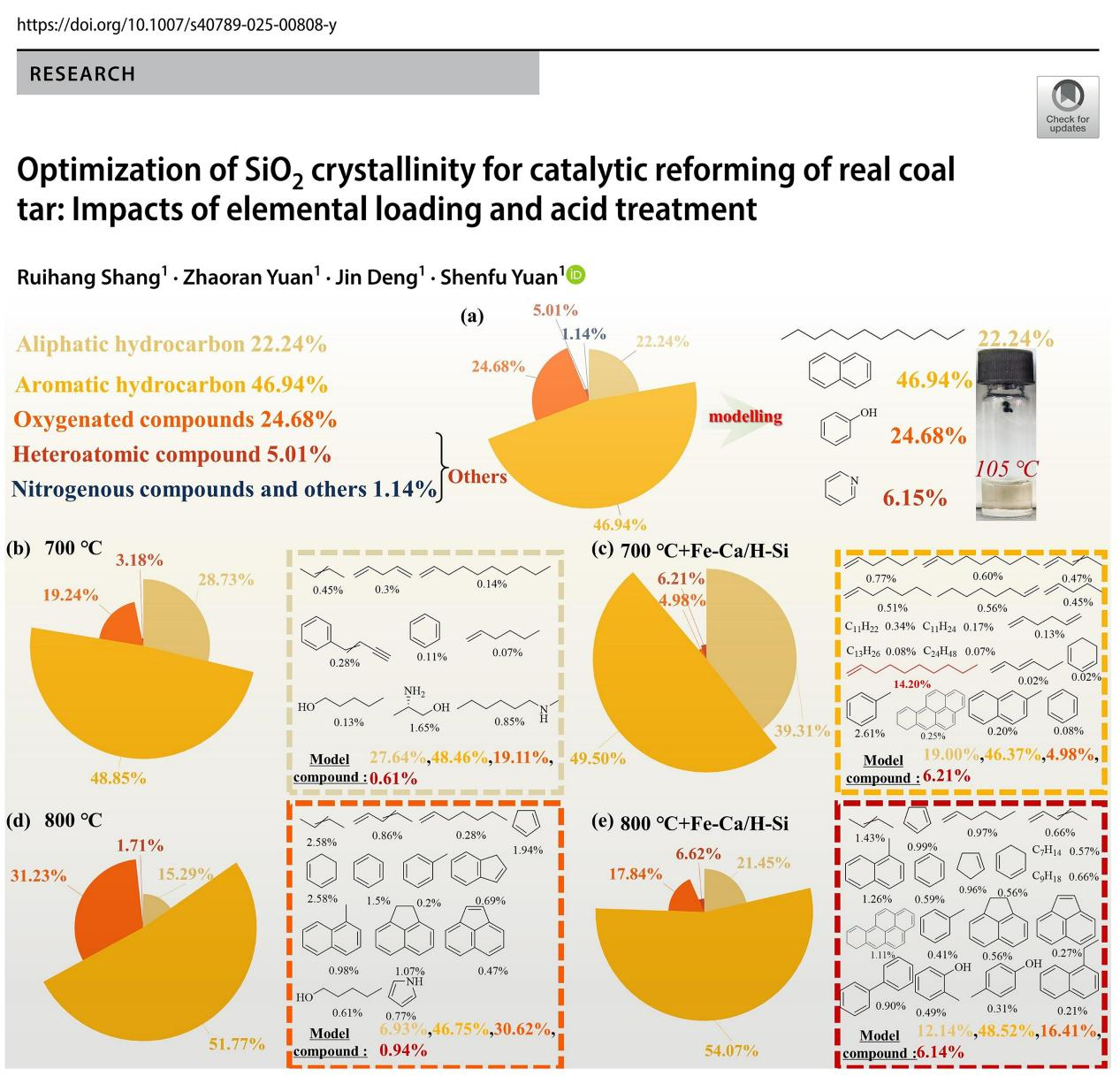

4.团队通过酸处理结合浸渍法制备了Fe-Ca/H-Si催化剂,系统探究了载体结晶度对煤焦油裂解产物分布的调控机制。发现酸处理破坏二氧化硅(H-Si)有序晶体结构,随结晶度降低,形成更多E'-centred缺陷,为酚类脱除反应提供活性位点。与未处理SiO2相比,采用低结晶度H-Si载体在700℃裂解时使煤焦油中酚类转化率提升12.42%。同时,H-Si较低的结晶度产生更大的自由体积,为Fe、Ca元素的锚定提供空间,Fe元素通过促进C-C键断裂驱动萘系物向脂肪烃转化,而CaO通过改变2-乙基酚等化合物的电子分布促进其脱氧反应。

研究成果以“Optimization of SiO2 crystallinity for catalytic reforming of real coal tar: Impacts of elemental loading and acid treatment”为题发表于International Journal of Coal Science & Technology(DOI:10.1007/s40789-025-00808-y)。云南大学为唯一通讯单位,化学科学与工程学院本科生尚睿航、原照然为论文第一作者,袁申富为唯一通讯作者。

以上研究工作得到了国家自然科学基金、云南省基础研究计划重点项目、云南省中青年学术和技术带头人后备人才项目、云南省科技厅-云南大学“双一流”建设联合重点项目、云南大学研究生科研创新基金等项目的支持,以及云南大学化工学院能源化工中试平台、云南省碳中和绿色低碳技术重点实验室、云南大学现代分析测试中心等平台的支持。

来源:化学科学与工程学院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲