近日,生态与环境学院水污染生态效应与治理修复团队在环境污染影响人工湿地碳排放及其作用机制方面取得系列研究进展,为人工湿地系统的运维管理和生态功能与效益提升提供了重要科学依据。

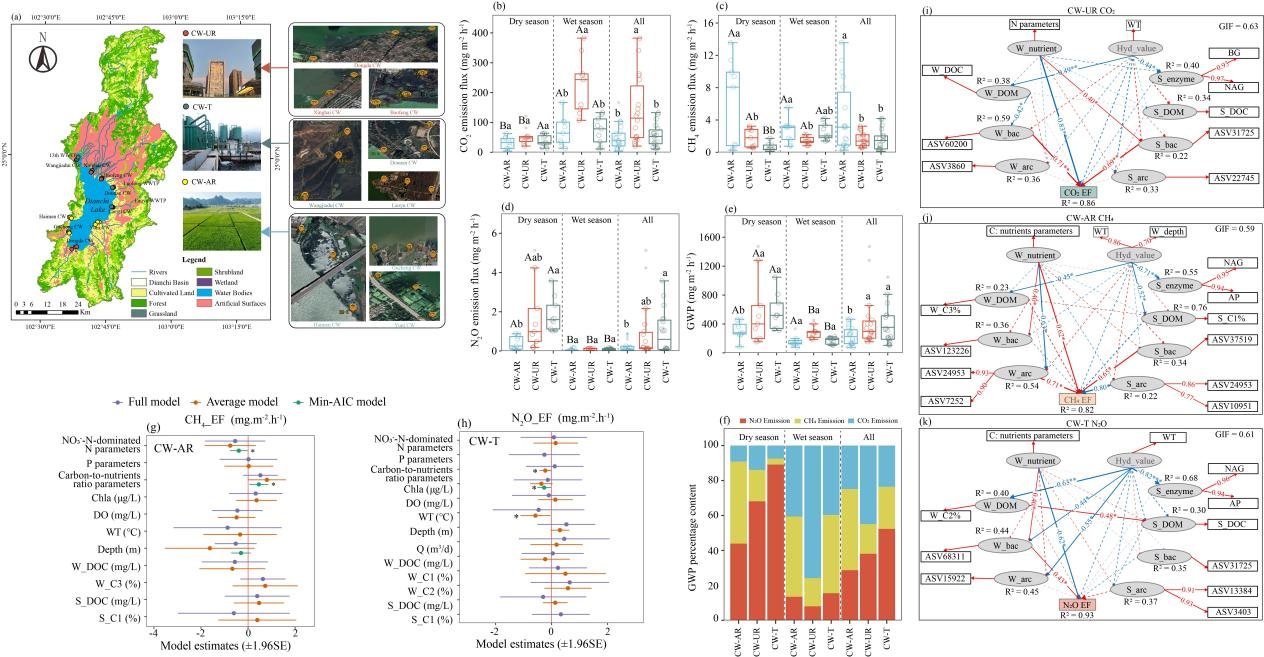

作为一种低成本高效的水质净化生态技术,人工湿地已被广泛应用于各种污水的净化,在生态环境保护与修复中发挥着重要作用。但人工湿地也是温室气体排放的热区,导致其综合效益下降。进入人工湿地中的污水水质特征各异,其对人工湿地碳排放特征的影响及其作用机制尚不清楚。团队以滇池湖滨湿地为研究对象,根据来水多维水质参数特征将其分为净化农村面源污染的农村湿地、净化城市面源污染的城市湿地和净化污水厂出水的尾水湿地,发现农村湿地的CH4排放通量最高,城市湿地的CO2排放通量最高,而尾水湿地的N2O排放通量更高(图1)。N2O是城市湿地(38.0%)和尾水湿地(52.3%)因碳排放产生的全球变暖潜势(GWP)的主要贡献者,而CH4(46.4%)在农村湿地的GWP中贡献最大。旱季滇池湖滨湿地的GWP显著高于雨季。通过线性混合模型和结构方程模型分析发现,城市湿地的高CO2排放与水体细菌Polynucleobacter和底泥细菌Thiobacillus的比例直接相关,且与以NO3--N为主的N参数间接相关。农村湿地的高CH4排放与沉积物古菌Nitrososphaeraceae和Bathyarchaeia及水体古菌Nitrososphaeraceae和Methanosaeta的比例直接相关,且与水体碳氮比参数间接相关。尾水湿地的高N2O排放与水体细菌Limnohabitans和碳氮比参数直接相关,且与水温间接相关(图1)。研究揭示了不同类型污水输入主要通过影响溶解性有机物(DOM)和微生物特征调控人工湿地的温室气体排放,表明在评估人工湿地碳排放并开展相应的碳减排管理措施时应充分考虑湿地进水的水质特征。成果以“Greenhouse gas emissions from field-scale surface-flow constructed wetlands fed with different polluted water types: Environmental and microbial drivers”为题发表在水资源与水环境领域权威期刊Journal of Hydrology(DOI: 10.1016/j.jhydrol.2025.133867,IF = 6.3)上。生态与环境学院助理研究员寸得寿为第一作者,常军军教授为通讯作者。

图1.不同类型污水输入下的滇池湖滨人工湿地CO2、CH4和N2O的排放与扩散通量及三种气体的全球变暖潜势(GWP)占比。CW-AR:农村湿地,CW-UR:城市湿地,CW-T:尾水湿地。

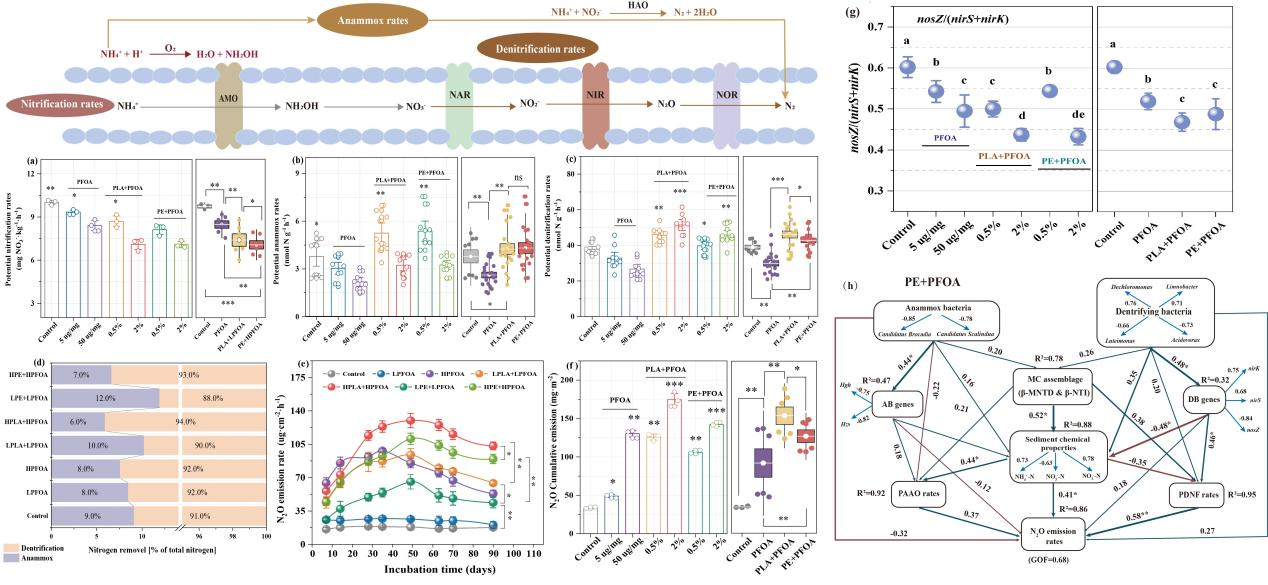

同时,输入人工湿地的污水中还存在含量越来越高的全氟化合物、微塑料(MPs)等新污染物,累积在人工湿地中,对湿地的水质净化和温室气体排放等环境生态功能的影响及其作用机制尚不明确。团队采集了滇池湖滨湿地的水体和底泥构建人工湿地微宇宙系统,考察了典型全氟化合物:全氟辛酸(PFOA)及其与MPs的复合污染对湿地脱氮性能和N2O排放的影响及其作用机制。研究显示,PFOA及其与MPs的复合污染显著抑制了湿地的硝化速率,且呈现明显的剂量效应。同位素分析显示厌氧氨氧化和反硝化速率亦受PFOA污染的显著抑制,且厌氧氨氧化对脱氮的贡献率有所降低。而MPs的共存缓解了PFOA的这种抑制作用,且聚乳酸(PLA)微塑料的抑制作用更强(图2)。但聚乙烯(PE)微塑料进一步降低了厌氧氨氧化对湿地脱氮的贡献。PFOA污染显著改变了湿地底泥中的微生物菌群结构,降低了氨氧化菌、N2O还原菌的丰度;尽管MPs共存下一些反硝化菌的丰度有所升高,但N2O还原菌的比例仍有所下降,导致湿地系统排放的温室气体N2O增多。尽管PFOA及其与两种MPs的复合污染对湿地氮转化过程的影响存在差异,但PFOA及MPs的输入整体降低了人工湿地的氮转化速率和脱氮效能,加剧了人工湿地中的氮污染,增加了N2O的排放(图2)。研究阐明了PFOA及其与MPs的复合污染通过调控功能微生物的数量、群落结构和功能进而影响人工湿地脱氮和N2O排放的途径和机制,为认知新污染物对人工湿地生态环境功能的影响及新污染物持续输入下人工湿地的运行管理优化提供了科学参考。成果以“Perfluorooctanoic acid and concomitant microplastics pollution impact nitrogen elimination processes and increase N2O emission in wetlands through regulation of the functional microbiome”为题发表在水环境领域权威期刊Water Research(DOI: 10.1016/j.watres.2025.123822,Nature index,IF = 12.4)上。生态与环境学院生态学2022级博士生周芸为第一作者,常军军教授为通讯作者。

图2.全氟辛酸(PFOA)与微塑料(MPs,PLA:聚乳酸;PE:聚乙烯)的复合污染对人工湿地脱氮(a:潜在硝化速率(PNIT);b:潜在厌氧氨氧化速率(PAAO);c:潜在反硝化速率(PDNT);d:厌氧氨氧化与反硝化对脱氮的相对贡献)效率和N2O排放通量(e, f)的影响及其作用机制(g, h)。

此外,团队梳理了人工湿地等生态工程技术在云南九大高原湖泊保护治理与修复中的应用及其存在的主要问题,并提出了建设运行管理优化的建议措施,为高原湖泊生态环境保护与修复提供了科学依据。成果以“Lake pollution control and restoration: A critical review of strategies and measures for plateau lakes in Southwestern China”为题发表在环境生态学领域权威期刊Ecological Engineering(DOI: 10.1016/j.ecoleng.2025.107583,IF = 4.1)上。国际河流与生态安全研究院资源与环境2023级博士生邓盛炯为第一作者,常军军教授为通讯作者。

以上研究得到了国家自然科学基金(32360315,32460310)、云南大学“双一流”联合重点项目(202401BF070001-007)、云南省彩云博士后创新项目、云南省院士专家工作站(202405AF140006)、云南省教育厅科学研究基金项目(2024Y013)和云南大学研究生创新创业项目(KC-23234123、TM-23236908、ZC-23235221)的支持。

来源:生态与环境学院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲