近日,云南大学高原湖泊生态与治理研究院张虎才教授团队基于多年系统监测与长时间序列和高分辨率数据分析,揭示了抚仙湖热分层的季节演变规律及其对关键水质参数(DO、Chl-a、EC和pH)时空变化的响应模式,同时定量评估了物理驱动对热分层的影响。该成果以“Thermal Stratification and Water Quality Dynamics in Lake Fuxian:Seasonal Patterns in a Deep Monomictic Lake”/《抚仙湖热分层与水质动态研究:深水单循环湖的季节性变化特征》为题,在水文与水资源领域国际知名期刊Journal of Hydrology(IF=6.3)发表。该研究为预测未来抚仙湖湖泊生态系统响应趋势、气候变化监测、湖泊科学精准管理及类似水生态系统保护提供重要科学依据和数据支撑。

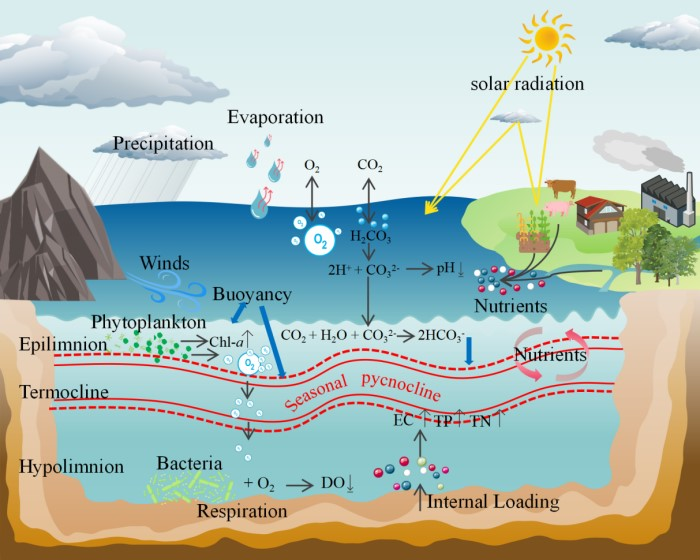

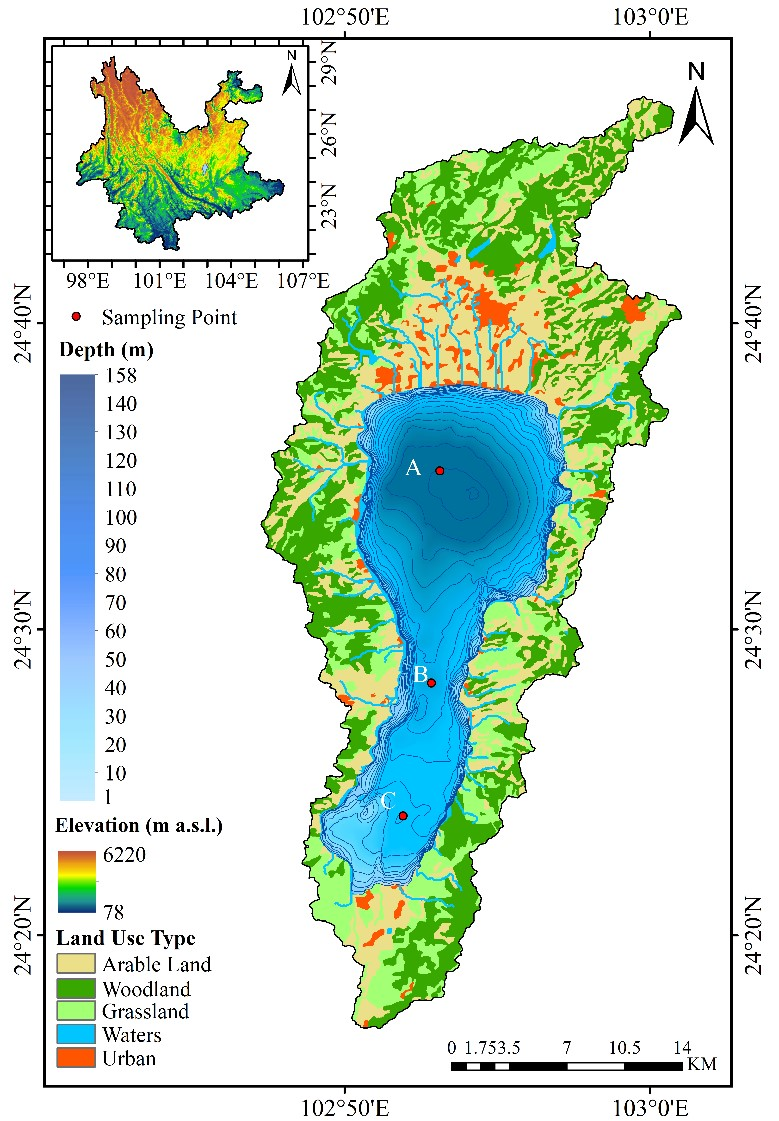

湖泊的季节性热分层对水动力过程、生态系统化学循环及生物特征具有深远影响(图1)。系统了解、认识热分层特征及其对水质时空变化的影响及驱动机制,是深入理解生态系统中水化学响应和生态过程的关键。抚仙湖作为我国第三大贫营养型淡水湖,在气候调节和生物多样性保护方面发挥关键作用,因其高海拔(1722m)和较大的水深(157.5m)呈现独特的分层特征,成为研究湖泊热分层的典型区域(图2)。研究团队基于2015-2023年月度水体垂向剖面系统监测数据,分析了抚仙湖季节性热分层特征、探讨了关键水质参数(包括DO、Chl-a、EC和pH)对季节性热分层的响应模式,并揭示了热分层与水动力过程耦合机制。

图1.湖泊生态系统中热分层结构及其生物地球化学过程作用机制图

图2.抚仙湖流域土地利用类型及湖内水质监测站点空间分布图

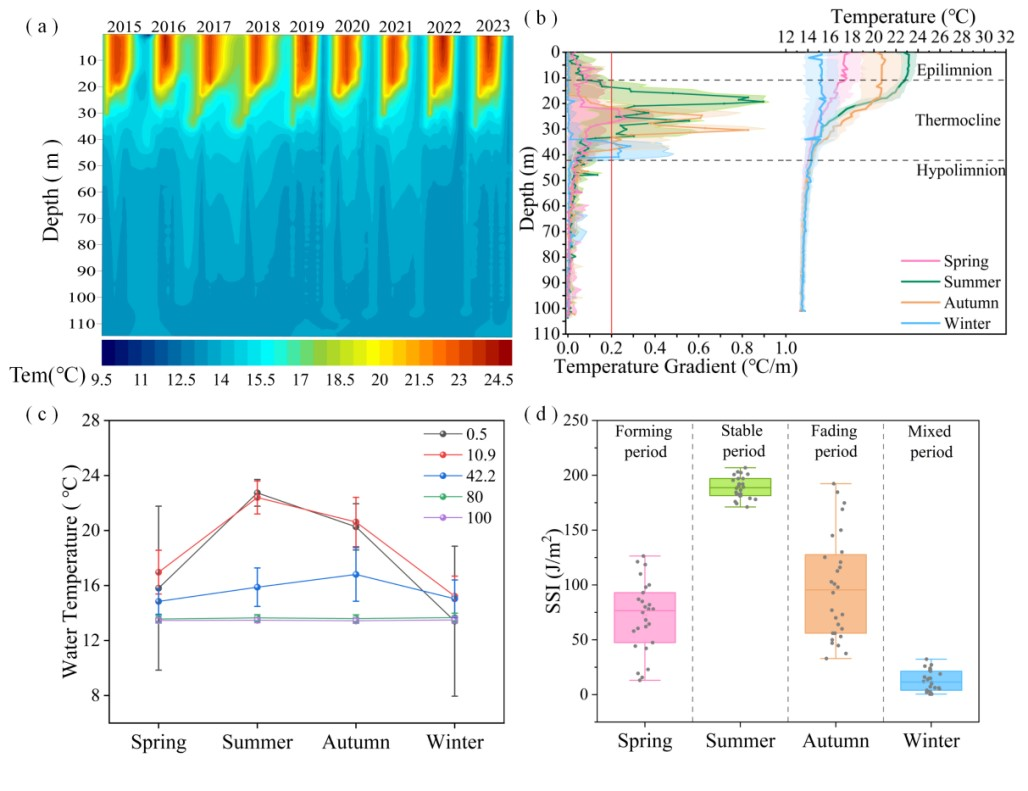

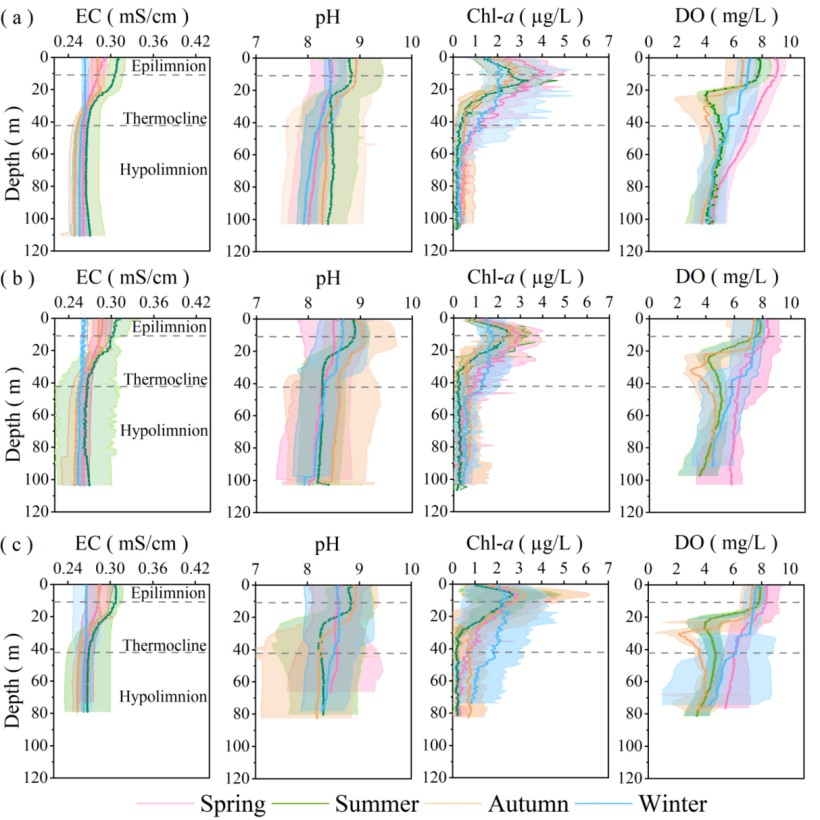

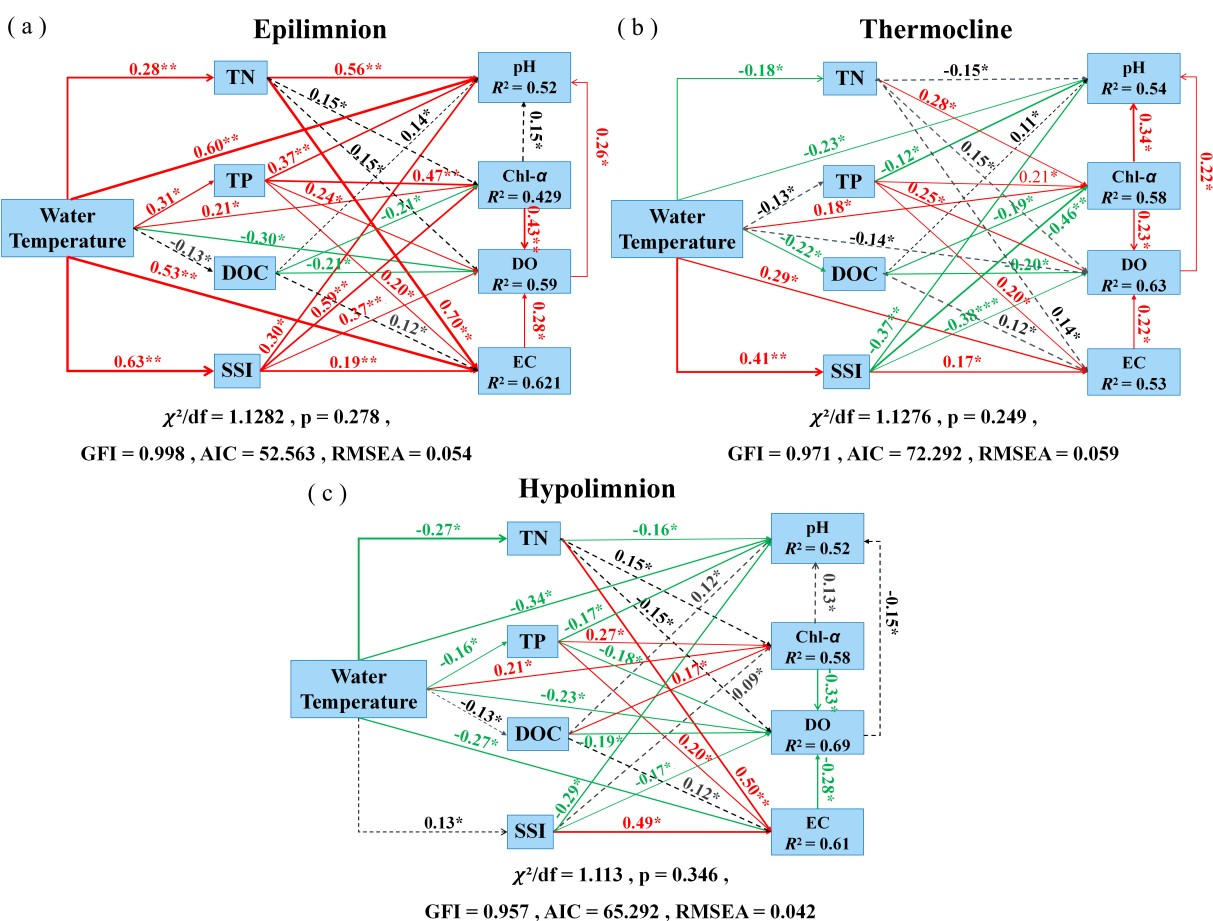

研究结果表明,抚仙湖存在显著的季节性热分层:春季开始形成,夏季趋于稳定,秋季逐渐减弱,冬季发生完全混合,因此可归类为暖单循环湖。夏季温跃层的平均深度为14.3±0.3 m,厚度为18.4±0.5 m,温度梯度为0.9±0.2℃/m(图3)。热分层显著影响了水体电导率(EC)、pH、叶绿素a(Chl-a)和溶解氧(DO)等水化学参数的垂直分布,使其呈现明显季节性变化。且对温度的敏感性依次为:EC>pH>Chl-a>DO,表明温度是驱动水化学变化的主要因素。分层期间,变温层内光合作用提升了DO和pH水平,Chl-a浓度提高约15%;而在均温层(>90 m)内,有机质分解与矿化导致氧耗竭,DO浓度下降约31%,形成缺氧状态(图4)。SEM分析结果进一步表明,热分层期间不同水层的关键水质参数受水温、悬浮固体(SSI)、总氮(TN)、总磷(TP)和有机碳(DOC)的综合作用(图5)。尽管SEM模型具有良好的统计性能,但对抚仙湖水质动态驱动因素的解析仍存在不确定性,风驱动混合对抚仙湖热分层的影响可能作用于观测到的水质关系,需进一步分析。

图3.抚仙湖水温的时空分布:(a)水柱温度的时间演变;(b)季节平均垂向温度梯度(GC)及对应温度剖面;(c)不同水深(0.5、10.9、42.2、80、100 m)的季节性温度变化;(d)以SSI表征的季节性分层稳定性。

图4.2015–2023年抚仙湖各监测点电导率(EC)、pH、叶绿素a(Chl-a)和溶解氧(DO)的垂向分布:(a)站点A;(b)站点B;(c)站点C

图5.变温层(a)、温跃层(b)和均温层(c)中EC、pH、Chl-a及DO的结构方程模型(SEM)分析结果

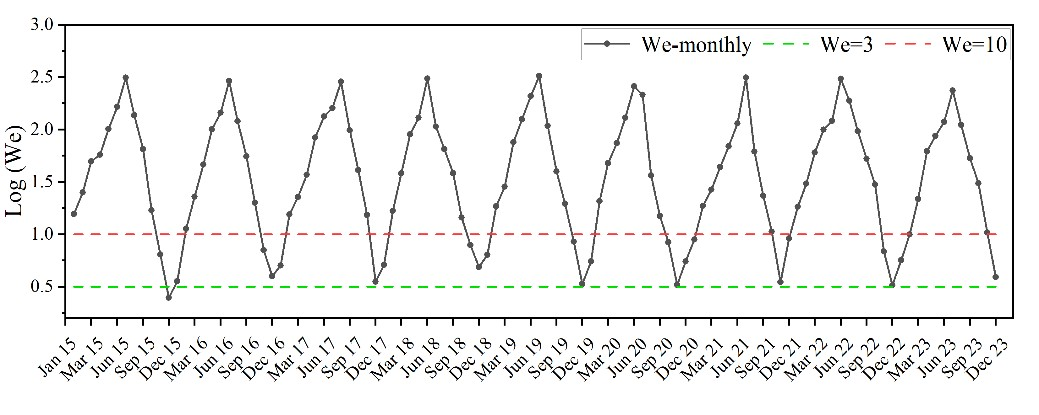

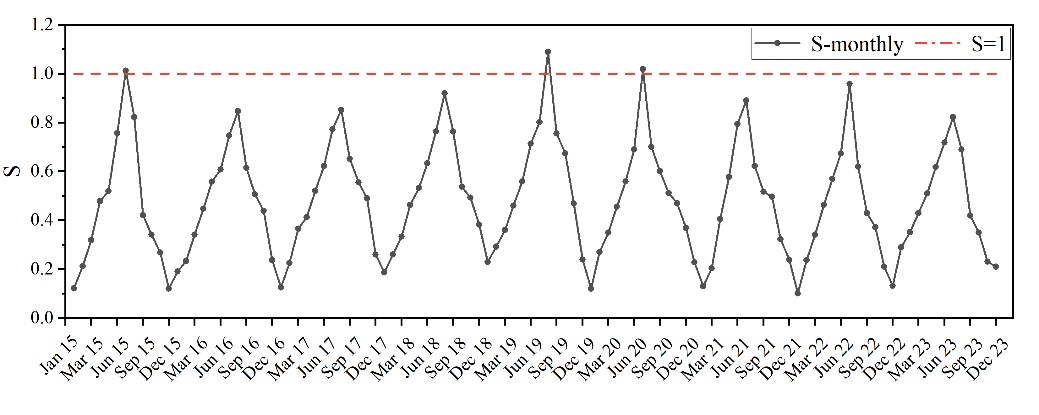

通过对Wedderburn数(We)和Burger数(S)的量纲分析,定量评估了浮力、风应力和科氏力对分层强度、混合动力学以及抚仙湖水体垂向水化学变量分布的影响。如图6所示,We值显示,在研究的大部分时期,分层足够强以抑制温跃层处的风驱扰动。而分层期We值较高(>10),表明强浮力抑制了垂向混合,导致DO、EC、pH和Chl-a的垂向梯度明显,凸显了内部波和风驱动混合在抚仙湖的营养物质运输及热分层破坏过程中的关键作用;而S值在大多数时期低于1.0(图7),表明科氏力在湖泊热动力结构中占主导地位,且显著影响了湖泊生态系统中的养分循环和浮游植物分布。然而,湖泊水质的演变不仅受分层强度和混合动力学影响,还受到藻类群落演替、微生物过程以及营养盐再生与输运等调控,需加以分析。此外,在极端天气背景下,风应力影响下的分层稳定性变化对湖泊缺氧风险与富营养化趋势的潜在影响仍需要深入研究。

图6.2015~2023年抚仙湖逐月平均Wedderburn数(We)

图7.抚仙湖2015至2023年月平均Burger数(S)

该研究成果凝聚了团队近十年的努力,揭示了抚仙湖分层强度和混合动力学对水质动态变化的综合影响,同时凸显了深水湖泊生态环境演化的复杂性,对其影响因素和演化规律的研究仍需多维度、综合性考量。

上述研究以云南大学资源与环境博士研究生许婧为第一作者、导师张虎才教授为通讯作者。研究工作得到了国家自然科学基金联合基金《滇池构造漏水隐患及其生态环境效应》(NSFC-云南联合基金U2202207)和中加联合水生态与流域管理创新型人才培养项目(CXXM20190105)的共同资助。

原文链接:https://authors.elsevier.com/c/1lsgB52cui-Sk

来源:生态与环境学院

编辑:张懿淼责任编辑:李哲