亚洲高山区是除两极地区之外最大的冰川分布区和重要的高山积雪形成区,冰雪不仅是“亚洲水塔”的源区,其融水是中国西北、中亚和南亚河流的主要补给来源,冰雪也是其临近地区冰冻圈灾害的触发因素之一。本地区冰川变化时空分异显著,灾害类型及其影响空间差异巨大。围绕本地区冰川、积雪变化对气候变化差异响应及其影响这一科学问题,云南大学国际河流与生态安全研究院刘时银研究员团队在Earth System Science Data、Hydrology and Earth System Sciences、Global and Planetary Change、Advances in Climate Change Research以及Journal of Hydrology: Regional Studies等国际知名期刊发表系列成果,系统展示了他们的最新研究观点,部分成果简要介绍如下:

1.多重证据揭示出“喀喇昆仑冰川异常”机理及近期减弱趋势

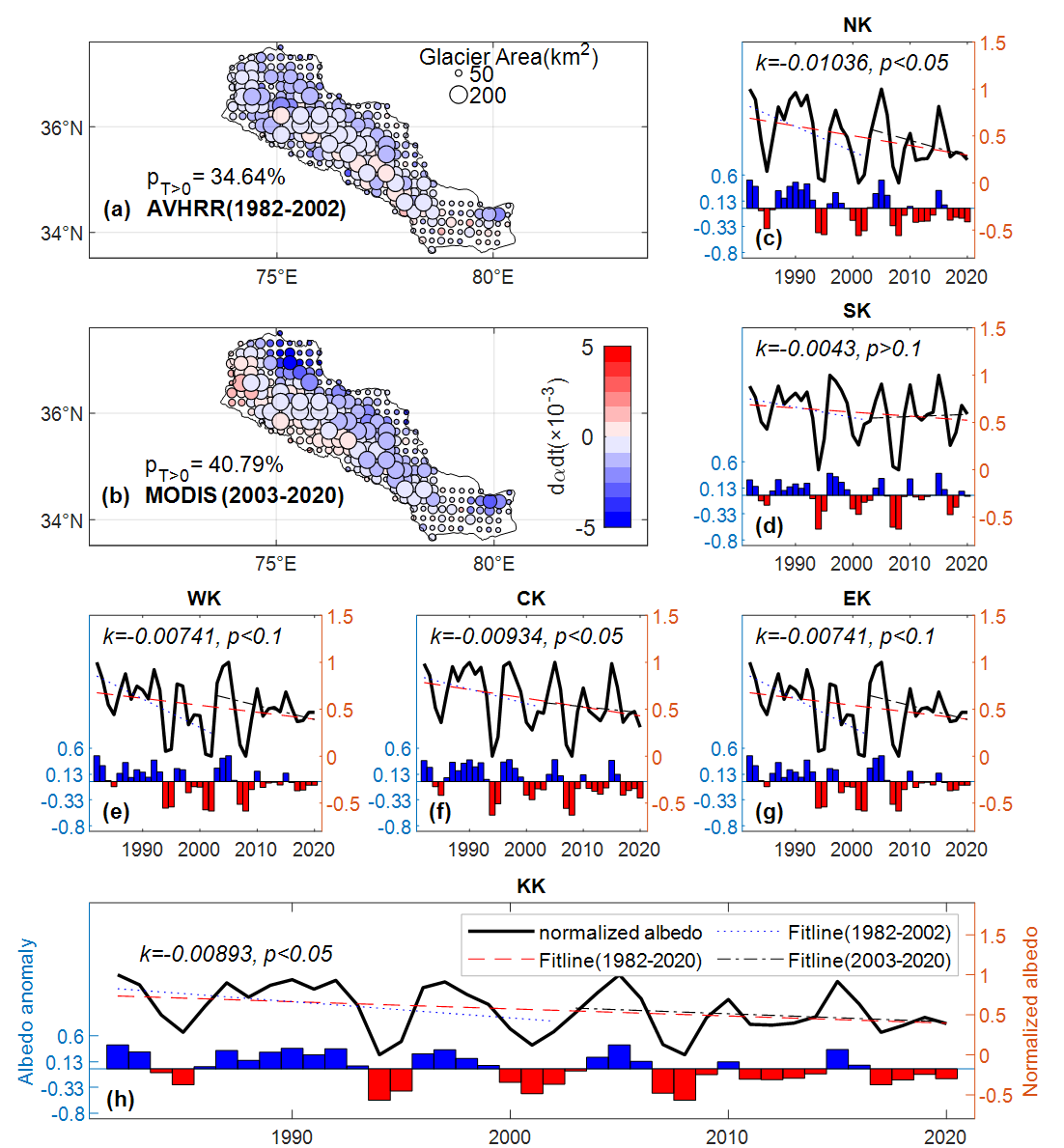

喀喇昆仑山脉是“第三极”冰川的核心区域,与全球冰川普遍退缩的趋势不同,该地区冰川在过去几十年间表现出独特的稳定甚至扩张现象,形成所谓的“喀喇昆仑(冰川)异常”。研究团队此前在ESSD和RSE论文的工作中,分别从冰川规模变化和冰川粒雪线高度的角度揭示了这一异常现象的基本特征及其潜在的转型趋势。在最新的研究中,我们进一步发现,超过65%的冰川区域反照率显著下降,尤其是中部和北坡地区,年均下降率达−0.004。这表明冰川表面正持续“变黑”,吸收更多太阳辐射并加剧消融。基于AVHRR与MODIS卫星影像反演的结果显示,自2000年以来,夏秋季反照率下降加速,消融季平均延长至127天,融化期提前开始并延后结束,指向冰川物质开始出现持续性亏损。不同类型冰川之间的差异亦十分明显:冰崩补给型和跃动型冰川的反照率变化相对缓和,仍部分维持“异常”特征,而洁净冰川的变化最为剧烈。进一步分析表明,气温升高与积雪减少是反照率下降的主导因素,黑碳和粉尘虽有一定影响,但贡献较小。这些结果凸显出反照率变化已成为驱动冰川物质平衡演变的重要反馈机制,未来在水资源评估和冰川模拟模型中亟需加强相关考虑。

图1.喀喇昆仑山冰川年平均反照率的时空变化趋势

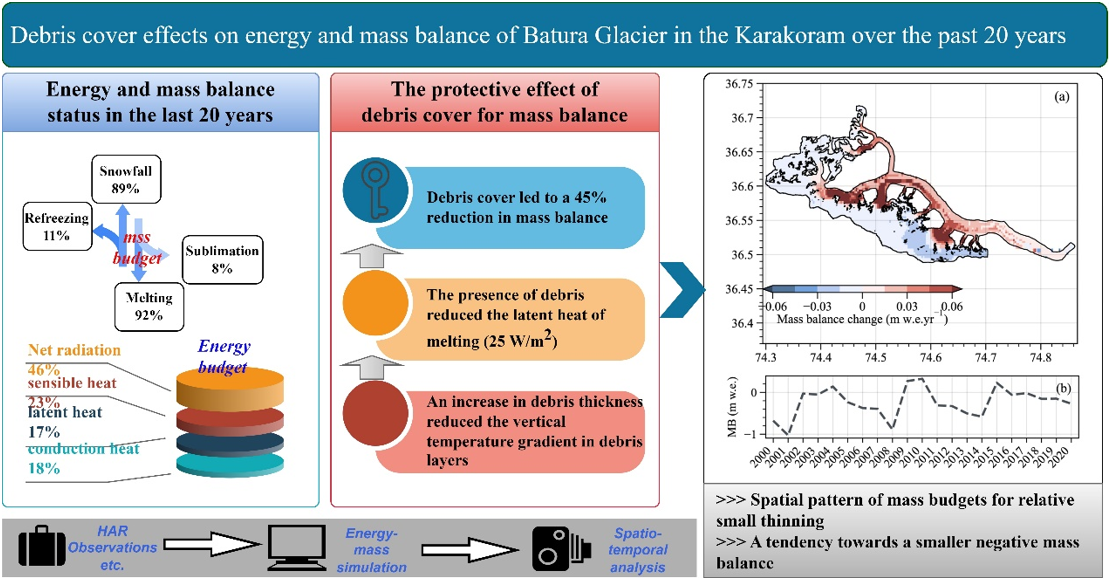

在能量收支机制的进一步探讨中,我们以典型的表碛覆盖型冰川(Batura 冰川)与高降水补给冰川(Paus 冰川)为例,揭示了自1990年以来高海拔降水过程与低海拔冰川表碛覆盖在维持“喀喇昆仑异常”中的决定性作用。这一发现不仅深化了对异常机理的理解,也为认识气候变化背景下冰川变化对融水径流的影响提供了新的视角。

图2.Burura冰川近20年的物质平衡及其控制因素

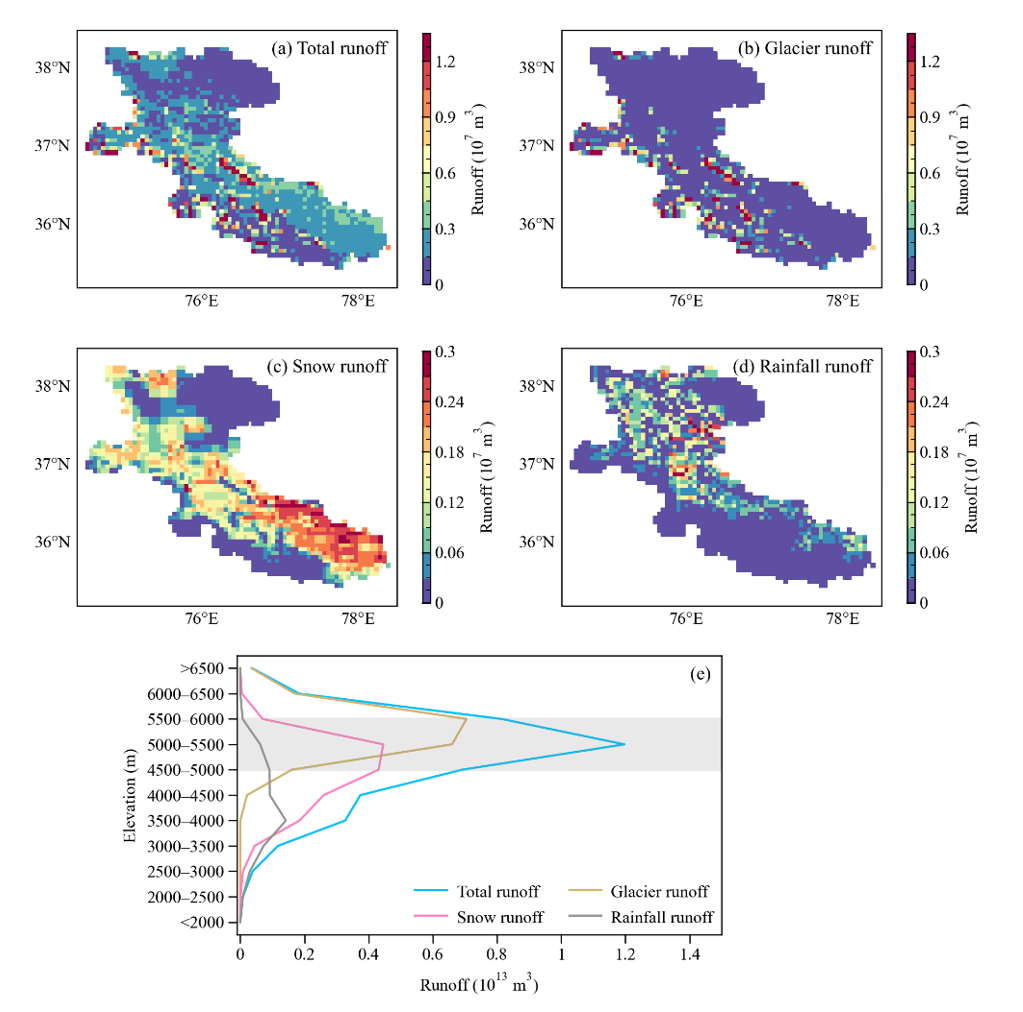

与此同时,水文响应也展现出独特特征。我们发现,喀喇昆仑山北坡融水型洪水信号明显减弱:1961–2022年间,耶尔羌河流域冰雪消融型洪水(GSFs)的峰值、持续时间和频率均呈下降趋势。这一“气候变暖—洪水减弱”的悖论,挑战了传统认知。通过高精度水文模型模拟,研究进一步揭示了区域洪水动态与气候因子的非线性关系,并明确了4500–6000米海拔区在洪水季节中的关键贡献。这些结果为理解高山水文系统的气候敏感性提供了新证据,也为流域水资源管理和防灾减灾提供了有力的科学依据。

图3.耶尔羌河流域不同径流组分的空间分异及海拔梯度特征

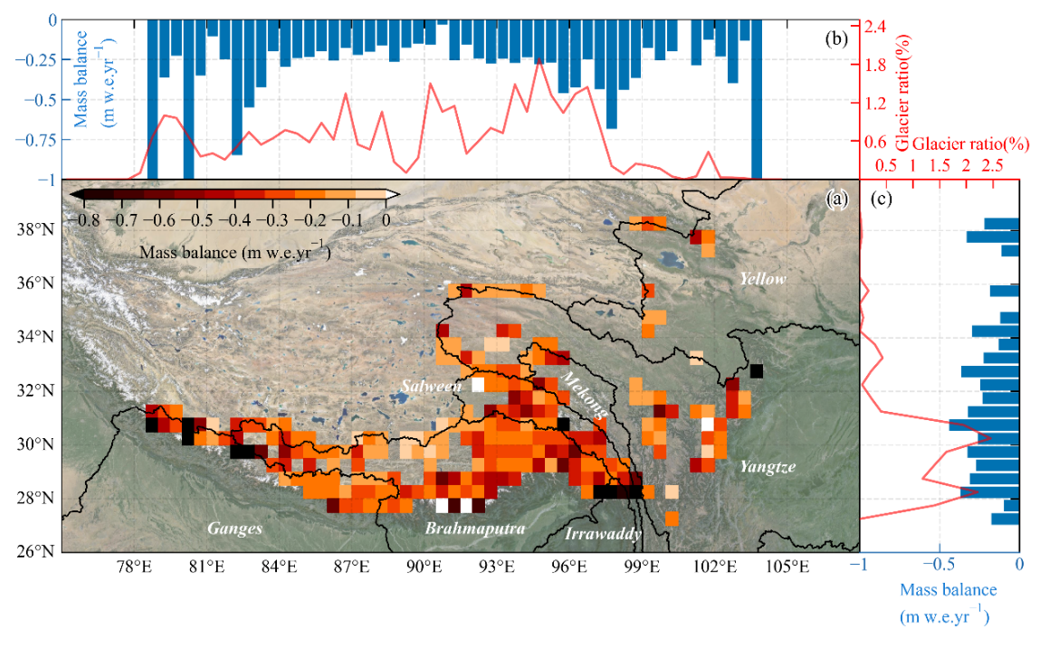

2.2000年前的30年间西南河流源区冰川已经历了强烈融化

2000年以来,随着航天飞机与多卫星平台多传感器测绘制图数据的开源与普及,区域尺度冰川表面物质变化的研究迎来了快速发展,高分辨率和大范围的冰川变化成果不断涌现。然而,在2000年之前,有关冰川变化的信息相对有限,基于高程变化推算冰川物质变化的资料尤为稀缺;加之成本高、难度大,当时有现场观测或连续监测的冰川数量极少,导致对20世纪末冰川变化的定量化认识不足,进而制约了对冰川变化特征及机理的理解。

• 为弥补这一空白,本研究系统挖掘并利用我国历史时期的地形图,构建数字高程模型,并发展了消除不同时期DEM匹配中空间自相关性影响的优化算法,生成了1970s–2000年间涵盖雅鲁藏布江至黄河源的西南河流源区冰川物质平衡数据。结果表明,该地区共分布13,117条冰川,在1970s–2000年间年均表面物质亏损量为0.30±0.13 m水层厚度。本研究还生成了单条冰川尺度和0.5°×0.5°格网尺度的平均物质平衡数据,可为冰川尺度或分布式流域水文模型提供精细输入,显著提升对冰川径流的模拟精度。

图4.西南河流源区1970s-2000年冰川物质平衡

3.建立了基于几何特征的冰湖储水量模型、获取了冰川末端动力过程受受冰前湖扰动的定位观测资料

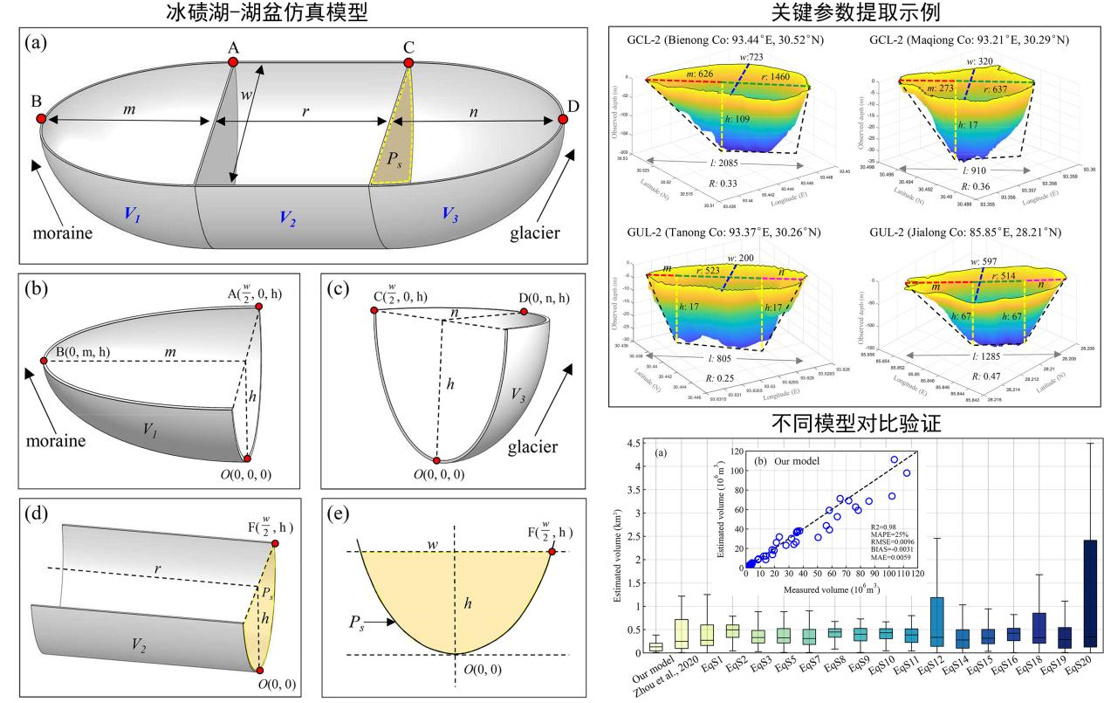

研究团队还进一步关注冰湖演化与冰川动力过程之间的相互作用。我们提出了一种基于几何特征的冰湖储水量估算模型:以冰湖轮廓及周边地形为基础,假设湖底为抛物线形、坡面角度恒定,将冰碛湖划分为三个典型子区域(V1、V2、V3),并通过微积分方法计算储水量与最大水深。与传统方法相比,该模型不仅克服了自相关偏差,还融合了湖盆几何特征与自动化计算流程,显著提高了估算精度和适用范围。模型结果表明,喜马拉雅东部冰湖水量增长尤为显著,实现了162%的增长,其中冰川接触湖贡献约134%的增量,年均增长率高达8.8%。

图5.冰碛湖仿真湖盆模型研发及水量估算精度对比验证

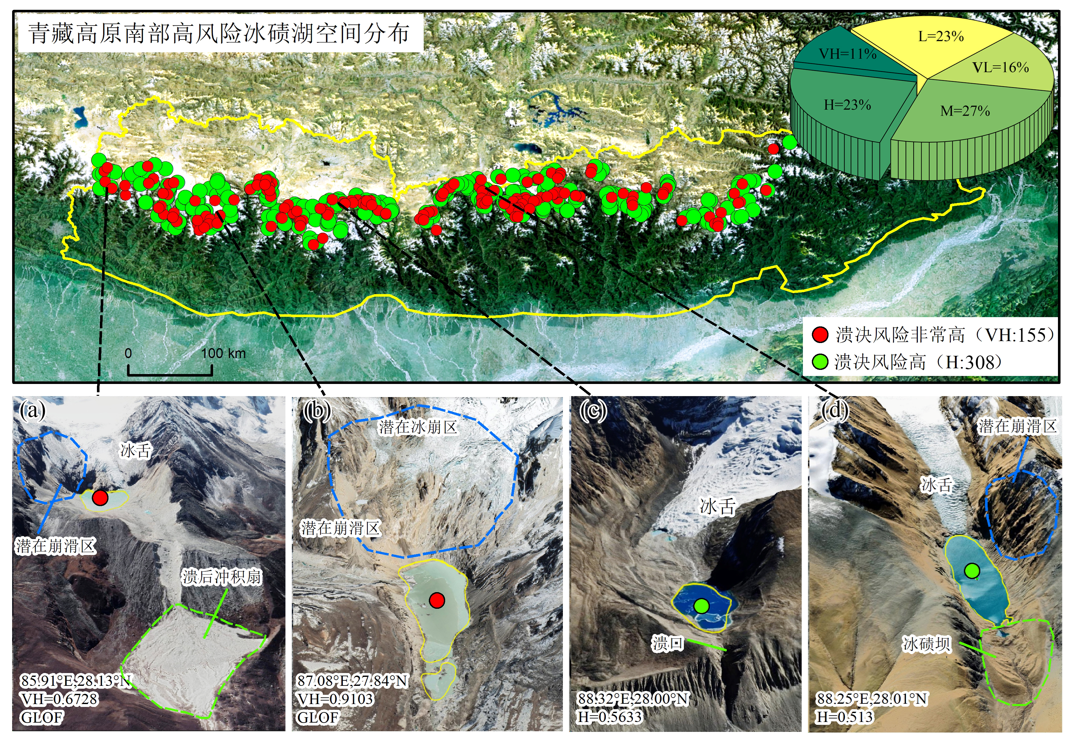

基于经验模型和数学模型综合测算,2022年喜马拉雅山东段1,378个冰碛湖总储水量为9,337±990 MCM。其中,29% 的冰碛湖与冰川直接接触,总面积112.23±8.22 km²,却贡献了区域总水量的70%。进一步分析表明,研究区11%和22%的冰碛湖分别处于“极高风险”和“高风险”溃决等级,高风险湖泊的平均水深和储水量均远高于区域均值。2017–2022年间,62%的冰碛湖储水量持续增加,区域总储水量较2017年增长12.87%,单个湖平均储水量增加2.06 MCM。

图6.青藏高原南部高风险冰碛湖的空间分布

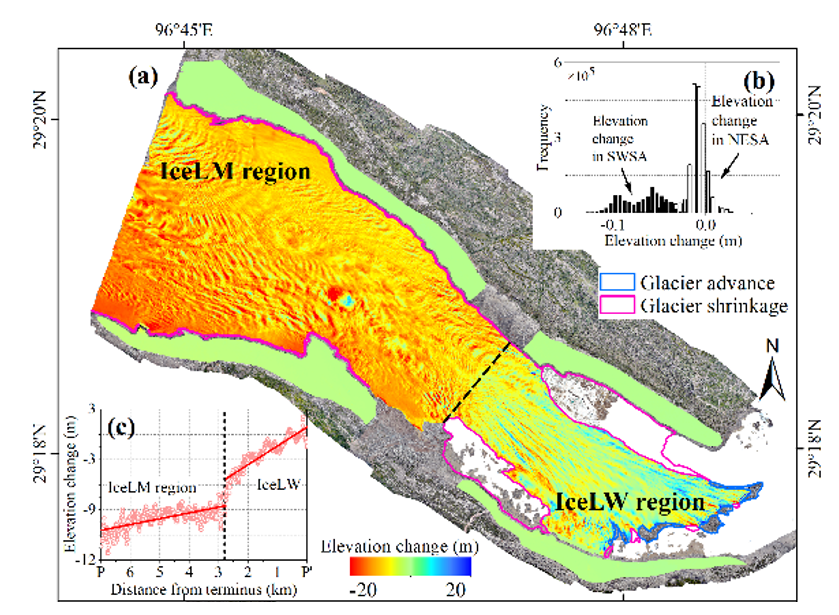

此外,研究团队还利用两期无人机航测数据,对藏东南雅弄冰川末端的高程变化与表面流速特征进行了分析,以探讨冰前湖对冰川动力过程的扰动机制。结果显示,浮力效应导致冰川舌部的垂直抬升,使得基于物质平衡模拟的损失量被低估约8%。与此同时,浮力作用降低了冰川末端的有效压力,引发更多冰体崩解,并显著加速了表面流速。模型推演进一步表明,若未来冰前湖以0.1 km²/年的速率持续扩张,其对冰川动力学的影响将延续超过70年。这一发现强调,在冰川动力学建模与预测中,必须充分考虑冰前湖与冰川动力过程的耦合机制,以提升冰川演变预测的科学可靠性。

图7.基于UAV的藏东南雅弄冰川表面高程变化特征

4.团队与合作背景

在上述研究的基础上,团队还在典型冰川跃动的遥感监测、南亚地区陆地水储量变化以及滇西北冻融侵蚀过程等方向开展了探索性工作。本系列研究成果以云南大学为第一作者单位或通信作者单位完成,刘时银研究员、吴坤鹏副研究员为通讯作者。第一作者包括朱钰、谢福明、祁苗苗博士,博士生Jyoti Karki、易颖,以及云南师范大学高永鹏博士。合作作者包括云南师范大学胡金明教授、王金亮教授,奥地利格拉茨工业大学Tobias Bolch教授,云南大学地球科学学院谈树成教授等;该系列研究成果得到国家自然科学基金项目(42171129,42301154,42401159),科技部重点研发项目(2021YFE0116800,2023YFE0102800),基金委国际合作项目(42361144874),西藏自治区重大科技项目(XZ202402ZD0001)等项目的资助。

论文列表:

(1)Zhu, Y., Liu, S.*, Yi, Y., Tian, L., Ashraf, M., Xie, F., Saifullah, M., Ali, S. H., & Grünwald, R., 2025. High-altitude precipitation controls the mass balance of Pasu Glacier, Karakoram over 2000–2020: A case study based on mass and energy budget. Advances in Climate Change Research, 16(2), 240-256.

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accre.2025.03.009

(2)Zhu, Y., Liu, S.*, Brock, B. W., Tian, L., Yi, Y., Xie, F., Shangguan, D., & Shen, Y., 2024. Debris cover effects on energy and mass balance of Batura Glacier in the Karakoram over the past 20 years. Hydrology and Earth System Sciences, 28(9), 2023-2045.

https://doi.org/10.5194/hess-28-2023-2024

(3)Xie, F., Liu, S.*, Bolch, T., Zhu, Y., Gao, Y., Tan, S., Afzal, M. M., Tahir, A. A., Shen, Y., Wei, J., Wu, K., & Saifullah, M., 2025. Seasonal and interannual variability of Karakoram glacier surface albedo from AVHRR-MODIS data, 1982–2020. Global and Planetary Change, 253.

https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2025.104914

(4)Zhu, Y., Liu, S.*, Wei, J., Wu, K., Bolch, T., Xu, J., Guo, W., Jiang, Z., Xie, F., Yi, Y., Shangguan, D., Yao, X., & Zhang, Z., 2025. Glacier-level and gridded mass change in river sources in the eastern Tibetan Plateau region (ETPR) from the 1970s to 2000. Earth Syst. Sci. Data, 17(5), 1851-1871.

https://doi.org/10.5194/essd-17-1851-2025

(5)Yi, Y., Zhu, Y., Liu, S.*, Saifullah, M., Wu, K.-P., Liu, Q., & Wei, J.-Y., 2025. Weakening trends of glacier and snowmelt-induced floods in the Upper Yarkant River Basin, Karakoram during 1961–2022. Advances in Climate Change Research.

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accre.2025.04.008

(6)Qi, M., Liu, S.*, Zhao, Z., Gao, Y., Xie, F., Veh, G., Xiao, L., Jing, J., Zhu, Y., & Wu, K., 2025. A mathematical model to improve water storage of glacial lake prediction towards addressing glacial lake outburst floods. Hydrol. Earth Syst. Sci., 29(4), 969-982.

https://doi.org/10.5194/hess-29-969-2025

(7)Gao, Y., Liu, S.*., Wang, J., Yao, X., Qi, M., Liang, P., Mu, J., Ma, X., Zhu, Y., Xie, F., Jiang, Z., & Zhang, Z., 2025. Characteristics of Musta Glacier surges and their responses to climate change between 1976 and 2023. Advances in Climate Change Research, 16(1), 125-140.

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accre.2024.12.007

(8)Gao, Y., Wang, J., Liu, S.*, Qi, M., Liang, P., & Mu, J., 2025. Mechanisms of glacier surges in the Central Himalayas uncovered using remote sensing and glacier modelling. Geomorphology, 482, 109816.

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2025.109816

(9)Wu, K.*, Bolch, T., Cheng, P., Baldacchino, F., Duan, Y., Ma, D., & Liu, S., 2025. Assessing the dynamic changes and the effect of buoyancy of lake-terminating Yanong Glacier in the southeastern Tibetan Plateau with UAV surveys. Journal of Hydrology: Regional Studies, 59, 102385.

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2025.102385

来源:国际河流与生态安全研究院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲