近日,云南大学材料与能源学院、西南联合研究生院博士生导师、云南省微纳材料与技术重点实验室主任柳清菊教授团队在国际著名期刊 Nature Communications 上发表题为 “Asymmetric coordination enhances the synergy of Pt species dual active sites for efficient photocatalytic H2 evolution”(https://doi.org/10.1038/s41467-025-63637-2)的最新研究成果。该研究通过在锐钛矿相TiO2半导体基体上构筑具有“B-Pt-O”非对称配位结构的双活性位点体系,显著增强了Pt单原子与基体之间的协同作用,实现了光催化分解水制氢效率的新突破,为高效制氢及太阳能转化提供了新的设计思路。云南大学为第一完成单位,2023级博士研究生李波为第一作者,柳清菊教授和周桐博士为共同通讯作者。

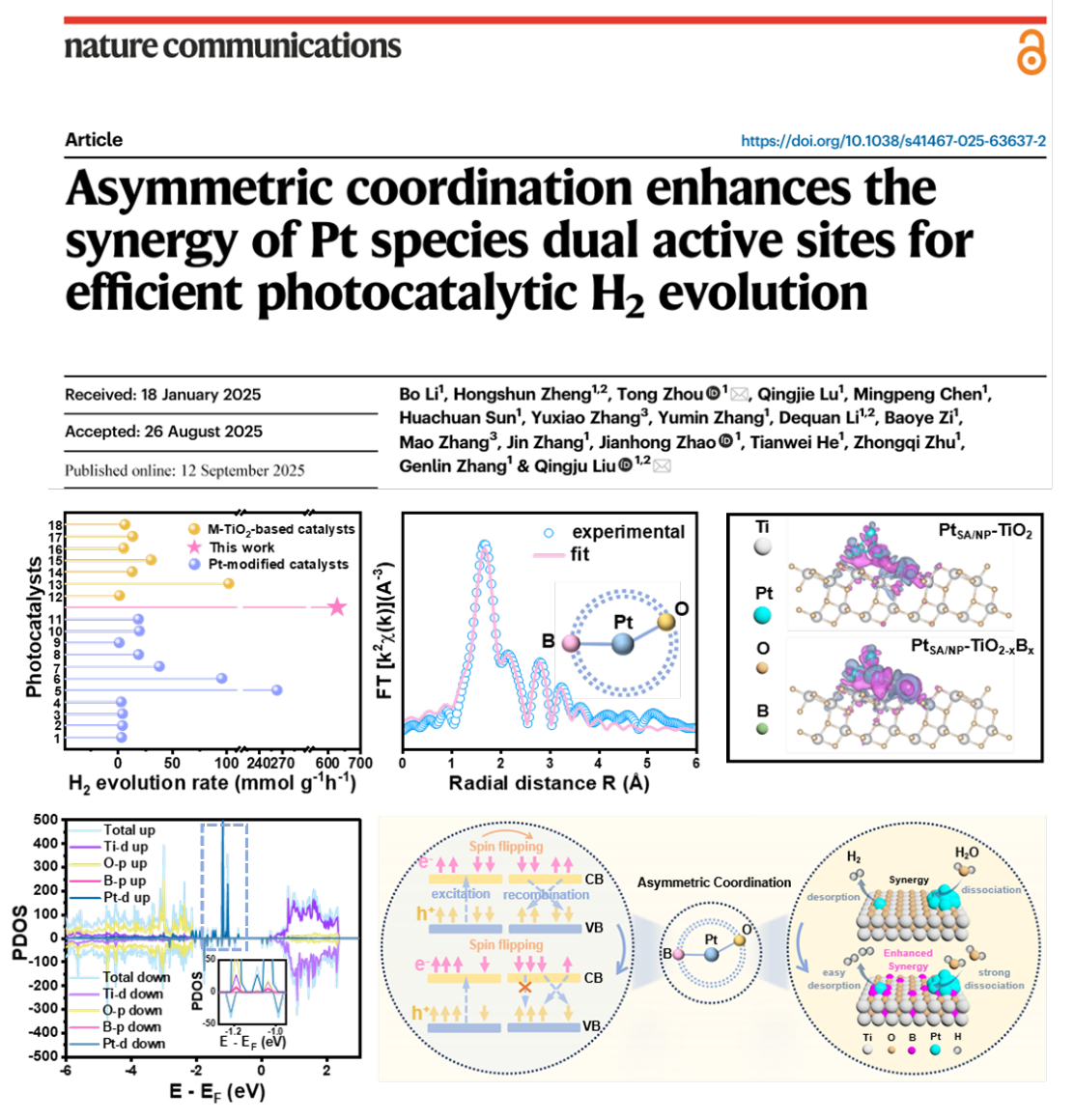

图.具有B-Pt-O不对称配位结构的PtSA/NP-TiO2-xBx制氢性能对比及机理

氢能作为一种清洁、高能量密度的二次能源,被认为是实现“碳达峰、碳中和”战略目标的重要途径之一。光催化分解水制氢因能够直接利用太阳能且其过程绿色环保而备受关注。然而,光催化制氢过程中普遍存在光生电子-空穴复合严重、水分子活化困难等问题,导致整体效率偏低。贵金属Pt因其优异的电子捕获与反应活性成为常用助催化剂,但如何在保证低用量的同时进一步提升其活性,是该领域的重要挑战。

针对上述难题,柳清菊教授团队通过在Pt助催化剂的第一配位壳层引入异质原子B,构建B-Pt-O不对称配位结构,精确调控了Pt单原子与Pt纳米颗粒的电子态和协同效应,突破了传统单一配位环境下光生电子利用不足的瓶颈,在低Pt用量的同时实现了光催化分解水制氢效率的显著提升。研究结果表明,所制备的PtSA/NP-TiO2-xBx光催化剂在365 nm光照条件下实现了627.6 mmol g-1h-1的制氢速率,表观量子效率高达98.4%,接近理论极限。进一步的表征和第一性原理计算分析揭示:这种B-Pt-O不对称配位有效改变了Pt助催化剂的电子态分布,不仅促进了Pt单原子/纳米颗粒双活性位点在活化水分子和氢析出过程中的功能互补,优化了反应中间H2O*在Pt纳米颗粒上的解离及H*在Pt单原子位点上的吸附/脱附过程,还通过增强自旋极化效应抑制了电子-空穴复合,促进了光生载流子的高效分离与迁移,从而全面提升了光催化制氢速率。该研究不仅为设计高效光催化剂提供了新的理论和实验依据,也为实现太阳能驱动的绿色制氢提供了重要参考。

该项研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目、云南省重大科技专项、云岭学者专项、云南大学“双一流”建设等项目的支持,以及云南省微纳材料与技术重点实验室、云南大学电镜中心、云南大学先进计算中心、云南大学现代分析测试中心等研究平台的支持。

来源:材料与能源学院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲