近日,云南大学材料与能源学院和国际河流与生态安全研究院王作亮博士、万艳芬教授团队在材料科学领域知名期刊Advanced Materials(影响因子26.8)上发表综述论文“Energy–Mass Transfer in Photothermal Desalination:Multi‐Scale Innovations and Distributed Water Solutions toward Sustainability”(论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202510796)

在全球淡水资源渐趋紧张以及碳中和目标的双重挑战下,研发低碳、高效的淡水获取技术成为亟待解决的问题。界面太阳能蒸汽蒸发(ISSE)技术凭借零碳排放、低能耗以及模块化设计等优势,被视作应对水资源分布不均衡和传统海水淡化技术高能耗问题的前沿研究方向之一。然而,该技术从实验室阶段迈向实际应用,仍面临多尺度下能量传递与质量输运耦合机制不明、系统稳定性欠佳等关键难题。

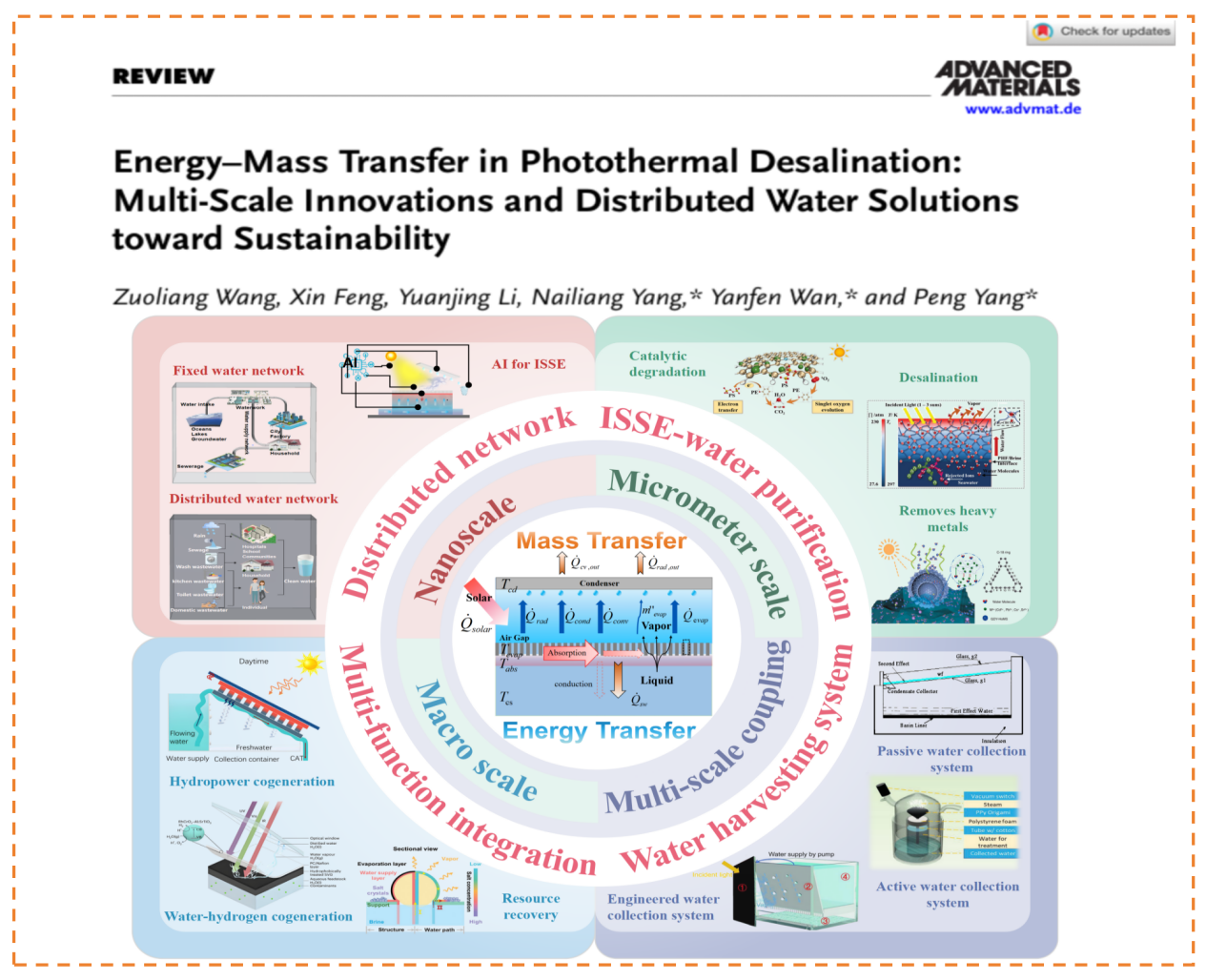

文章对ISSE技术中能量与质量传递的协同机制进行了系统归纳,着重围绕光热材料设计、多尺度结构工程以及水收集系统优化三个维度展开。文章所构建的多尺度传热传质模型,系统性地揭示了光热蒸发过程中能量分配与质量输运的耦合机制。该模型通过对光热转换、界面蒸发以及热损失等关键过程进行量化分析,阐释了宏观结构与微观孔道对蒸发性能的协同调控效应,为高效蒸发器的设计与优化提供了理论支撑。此外,ISSE系统不仅可应用于海水淡化与污水净化领域,还能够实现水电联产、水氢共制以及锂、铀等有价金属的定向回收,体现出显著的多功能集成优势。

文章进一步提出“固定+离散”协同的水网络架构,将ISSE技术与分布式水处理单元相结合,构建智能化、模块化的水循环系统,旨在为偏远地区和城市水管理提供可持续的解决方案。同时,文章强调了多尺度能量-质量传递调控在提升ISSE系统性能方面的核心作用,并为下一代低碳水处理技术的研发与应用提供了理论依据和技术途径。

该研究得到了国家自然科学基金、云南省博士生导师团队、云南大学产教融合研究生培养基地等多个项目的支持。

近几年,本团队一直致力于界面太阳能净水与清洁能源联产领域的研究。为突破传统海水淡化效率的瓶颈,创新设计多尺度集成结构——包括具备卓越热管理性能的3D杯状结构、实现热能回收的空间图案化结构,以及仿生多级蒸发系统——从而实现高效水分蒸发、潜热回收与同步水电联产。以下是本团队近年来在该领域取得的系列成果:

光-空间-热一体化三维太阳能蒸发器(Chemical Engineering Journal):https://doi.org/10.1016/j.cej.2024.156826

降低蒸发焓综述(Nano Energy):https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2024.109434

空间图案化结构回收热量损失(ACS Applied Materials&Interfaces):https://doi.org/10.1021/acsami.3c19577

多级蒸发联产电力系统(Small):https://doi.org/10.1002/smll.202302943

仿生蜂窝多级光热电联产装置(Chemical Engineering Journal):https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.143047

太阳能蒸汽发电耦合可穿戴传感(Nano Energy):https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.105700

太阳能海水淡化协同热电发电(Journal of Materials Science&Technology):https://doi.org/10.1016/j.jmst.2020.05.0233D

纳米复合太阳能蒸发器海水淡化协同热电发电(Nano Energy):https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2019.104298

来源:材料与能源学院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲