近日,云南大学生物医药研究院陈大华教授团队通过多组学分析发现,AML细胞在特定癌基因突变压力下会将其内部的分子伴侣蛋白暴露于表面,这成为了它们的致命弱点,有望成为白血病癌细胞的“阿喀琉斯之踵”。基于这一发现,研究人员成功开发了靶向这类新抗原靶点的CAR-NK(嵌合抗原受体自然杀伤)细胞疗法,该疗法在实验室和动物模型的临床前研究中显示出显著地抗癌疗效,同时,并未对健康细胞产生明显的毒副作用。该研究成果以“Chronic ER Stress Triggers Cell-Surface Chaperones as the Therapeutic Targets of CAR Cells in Acute Myeloid Leukemia”为题,发表于国际期刊Advanced Science,为急性髓系白血病的治疗提供了新的策略。

在细胞与基因治疗(Cell and Gene Therapy, CGT)领域,CAR-T技术无疑掀起一场革命。这种疗法通过改造T细胞,使其能够识别并攻击癌细胞,在急性淋巴白血病(ALL)等特定血液肿瘤治疗中取得了显著成果,同时也在自身免疫疾病等方面取得了一系列突破性成果。然而,CAR-T疗法也存在明显局限性:它需要使用患者自身的细胞进行“个性化定制”,故而导致价格高昂、制备时间长、质量难以控制等问题。此外,CAR-T治疗可能引起严重的副作用,如细胞因子释放综合征,神经毒性等。这些局限性促使科学家寻找更好的细胞治疗策略。近年来,CAR-NK疗法逐渐崭露头角,成为癌症细胞治疗的新方向。与T细胞不同,NK细胞是人体天然免疫系统的重要组成部分,具有更广谱的抗癌能力,且不会引起严重的移植物抗宿主病。此外,NK细胞还具有其独特的优势,比如它们可以通过释放穿孔素、颗粒酶 B 等 “杀伤武器”,直接识别并裂解癌细胞,无需提前进行抗原致敏;还可分泌 FN-γ 等细胞因子,激活周围免疫细胞,进行系统免疫调节,形成 “协同作战网”,放大整体免疫反应,增强整体抗肿瘤效果;更为重要的是,NK细胞引发细胞因子释放综合征的风险较低,安全性更好。因此,目前细胞基因治疗正迎来革命性突破,即将形成百花齐放的局面。

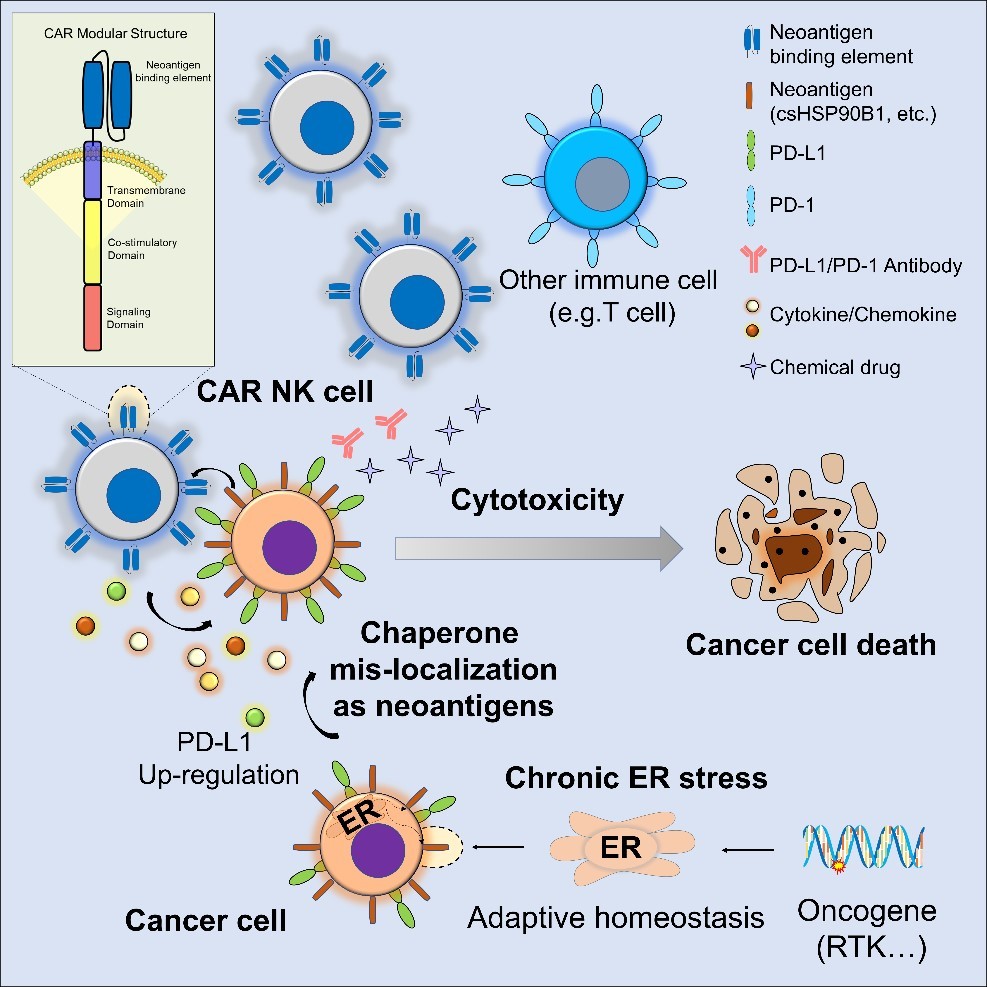

急性髓系白血病(AML)是一种恶性血液肿瘤,具有高度异质性,这种遗传多样性使得传统化疗和靶向治疗难以对所有患者有效。近半个世纪以来,治疗方案未产生革命性突破。目前五年生存率仅为30%。近年来,针对特定基因突变(如FLT3、IDH1等)的靶向药物虽取得一定进展,但仍有许多患者面临治疗无效或复发的困境。面对这一难题,科学界将目光投向精准医疗和细胞基因治疗。然而,针对不同癌症,理想特异性治疗靶点的缺乏限制了该类CAR细胞治疗方法的进一步扩展和应用。在新的研究中,研究团队将目光投向内质网应激这一白血病细胞的“软肋”。他们发现,AML细胞,特别是携带FLT3-ITD突变的复发难治型AML细胞,会经历持续的分子伴侣介导的内质网应激以寻求癌细胞自身的生存和无限增殖。通过对单细胞RNA测序、细胞表面蛋白组学和细胞生物学进行分析,研究团队发现,本应在正常健康细胞中驻留在内质网的伴侣蛋白(如HSP90B1、P4HB、BiP等)在内质网应激下会移位到癌细胞表面,成为潜在的肿瘤新抗原。这一发现有助于将这些表面蛋白作为一种“标记”,帮助免疫细胞精准识别并消灭白血病细胞,同时避免伤害健康细胞。因此,新发现的这些细胞膜分子伴侣蛋白作为潜在靶点,为AML精准治疗提供了新的可能性。基于这些新发现的原创型创新靶点,研究团队成功开发了靶向HSP90B1的CAR-NK细胞等系列临床前药物。进一步的研究结果表明,这些工程细胞在体外和动物模型中均表现出选择性杀伤的抗癌能力,能有效清除白血病细胞,且没有明显毒副作用。与传统CAR-T相比,该类CAR-NK具有多重优势:它不仅安全性更高,副作用更小,而且有望成为“现货型”通用产品,无需为每位患者单独定制。理论上,这种细胞可以无限增殖且保持品质一致,特别适合工业化生产,如果研发成功,实现大规模生产,CAR-NK细胞药物的价格下降空间将大幅打开。同时,由于是新发现的全新原创型靶点,具备作为全球“First-in-Class”创新型细胞治疗药物进行开发的潜力。

目前,该研究已经获得中国国家发明专利授权,同时已完成《专利合作条约》(PCT)国际检索报告和国际检索单位书面意见书等国际阶段,即将进入美国及欧盟等相关国家阶段的专利布局。

随着研究的不断深入,研究团队还发现该类部分抗原靶点也在脑胶质瘤等实体肿瘤细胞表面表达,相应的临床前实体瘤细胞免疫治疗研究也在进行中。同时,团队也在积极探索更多策略以提升CAR-NK细胞的续航力和杀伤力,最终为更为广谱、高效、通用、现货型抗癌细胞治疗产品的深度开发奠定基础。下一步,基于前期概念性验证的积极结果,研究团队计划将这一创新疗法推向临床试验,揭开癌细胞的“隐身衣”和“防护甲”,通过CAR-NK疗法精准狙击,在癌症治疗领域实现新突破,最终实现科研成果从“实验室”到“病床”的有效转化。

云南大学为上述研究的第一完成单位。云南大学博士研究生周一珉、钟振飞及云南省人民医院血液科胡芃主任医师为共同第一作者。云南大学生物医药研究院陈大华教授、张贝贝研究员,云南省人民医院血液科杨同华主任医师、中国科学院动物研究所孙钦秒研究员为共同通讯作者。

本研究得到国家自然科学基金委、云南省“兴滇英才支持计划”顶尖团队、科技领军人才、云南省科技厅基础研究计划等项目经费的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202511573

来源:生物医药研究院

编辑:奚利 责任编辑:李哲