2025年10月28日,世界著名学术期刊《美国科学院院刊》(PNAS)发表了云南大学植被结构功能与建造全国重点实验室/古生物研究院冯卓团队的研究成果“区域性植被破坏后风化反馈驱动二叠纪末危机中C—S循环的非同步性扰动”。该研究揭示了2.5亿年前二叠纪末期生物大灭绝过程中,区域性植被崩溃对碳—硫循环的深远影响,为理解全球生态危机的区域响应机制提供了新的证据和启示。

发生在2.5亿年前的二叠纪末生物大灭绝事件是地球历史上最严重的生物灾难事件,造成了超过80%的海洋物种和70%的陆地脊椎动物的灭绝。学界普遍认为,位于北半球中—高纬度地区的西伯利亚大火成岩省的大规模火山作用向大气中释放了巨量的CO2、SO2、重金属等物质,并引发了全球海洋和陆地环境的剧烈波动,是造成二叠纪末灾难事件的主要原因。尽管前人对经典地区出露完整的二叠纪—三叠纪陆相地层开展了大量研究工作(包括南非Karoo盆地、新疆准噶尔盆地以及澳大利亚悉尼盆地),然而,西伯利亚大规模火山作用能否导致全球等时的陆地生物—环境扰动事件一直存在巨大争议。

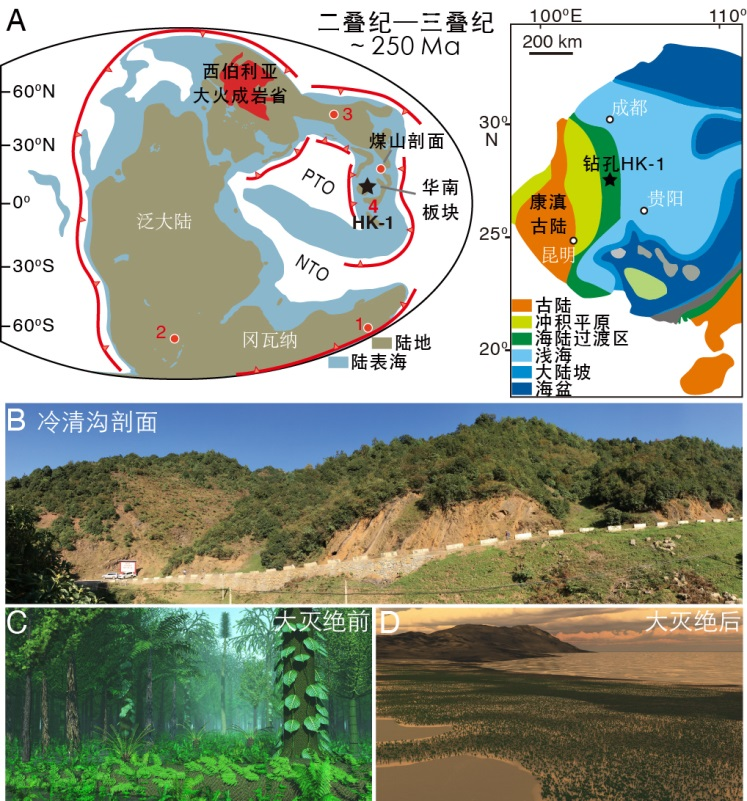

图1.贵州冷清沟剖面与华夏植物群崩溃(A:二叠纪—三叠纪之交古地理图,1—澳大利亚悉尼盆地,2—南非Karoo盆地,3—新疆准格尔盆地,4—冷清沟剖面钻孔HK-1;B:冷清沟剖面;C和D:华夏植物群植被系统崩溃前后复原图)

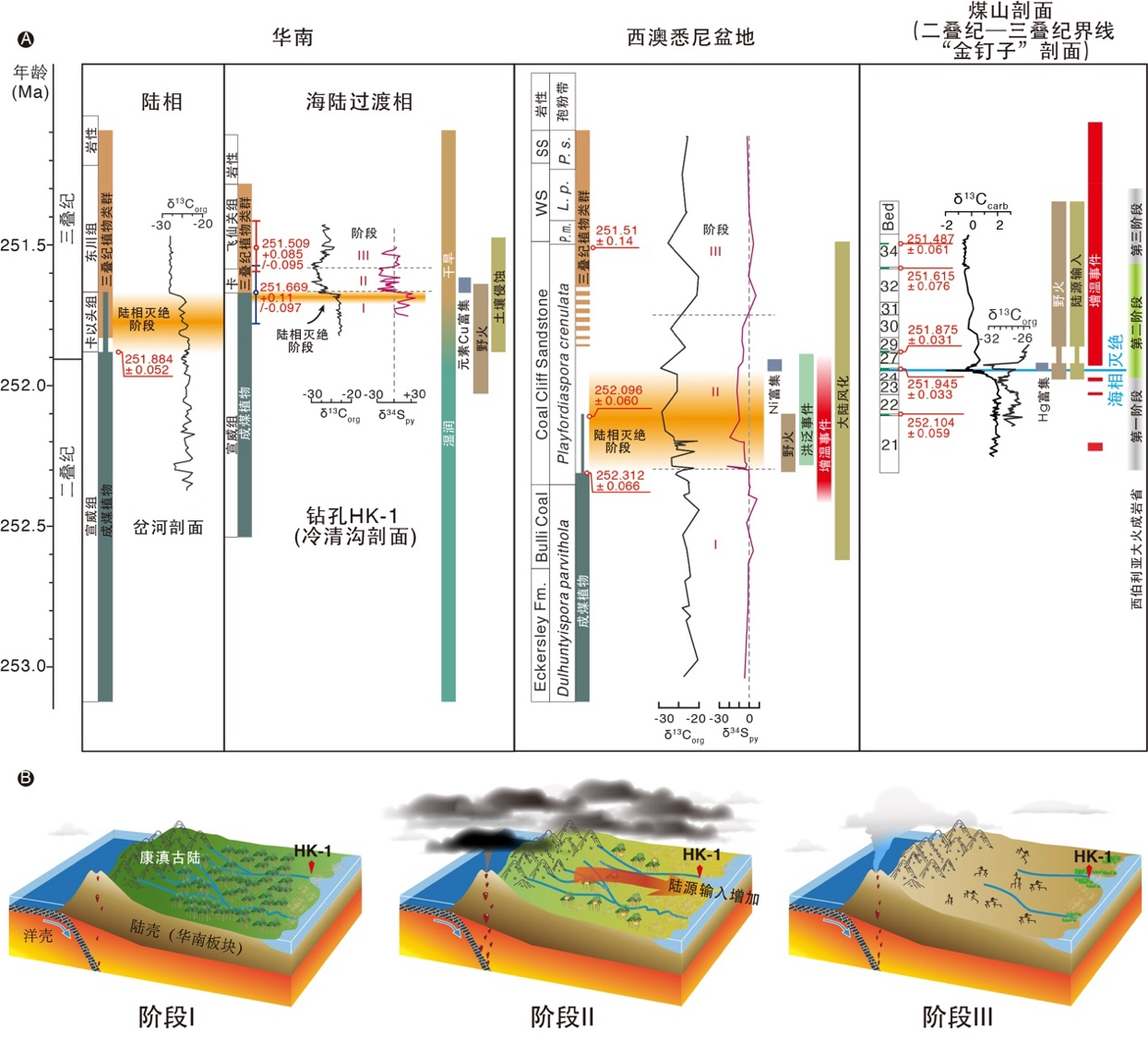

为了寻找答案,云南大学植物古生态团队联合国内外科学家,对二叠纪—三叠纪过渡期位于古赤道附近的海陆过渡相沉积地层(贵州西部冷清沟剖面)开展了系统研究。基于新鲜的钻孔岩芯样品中保存的碳—硫地球化学信号,结合黄铁矿多硫同位素(d34Spy、D33S)、有机碳同位素、汞等多个沉积地球化学指标的综合分析,证实了当时华夏植物群植被系统的突然崩溃引发了严重的碳—硫循环异常。进一步对比发现,在南半球高纬度地区澳大利亚悉尼盆地也同样存在植被系统崩溃与碳—硫循环异常现象。高精度同位素地质年龄研究显示,悉尼盆地的植被系统崩溃比华夏植物群植被系统崩溃发生的时间早了近60万年。因此,当前研究表明西伯利亚大规模火山作用并未导致陆地生态系统发生全球“同步”的生物—环境扰动。同时,当前研究还证实大规模的植被系统崩溃可对区域环境造成极其深远的影响。

图2.冷清沟剖面岩芯钻探现场(2020年12月至2021年1月)(A和B,陈剑波副研究员在现场指导钻探和岩芯编录工作;C—E,岩芯照片)

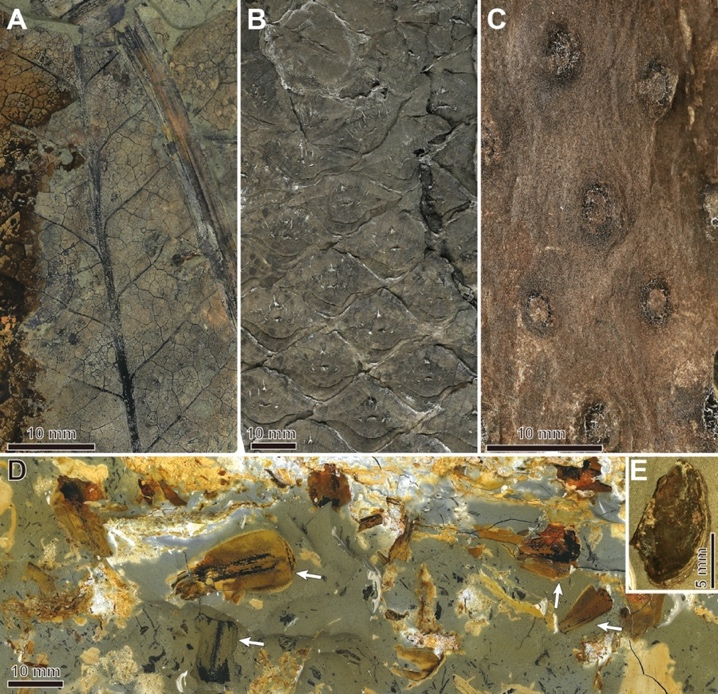

结合化石证据和地球化学指标,当前研究发现,华夏植物群生态系统的崩溃及其环境效应经历了多阶段的演变过程。曾经极度繁盛且广泛分布的华夏植物群森林系统遭受了持续的环境胁迫(如野火事件),分布规模逐渐萎缩,但依然可为古野火的发生提供充足的燃料。此阶段之后,环境胁迫达到森林系统生态阈值并触发了整个陆地生态系统的快速崩塌。多样性极高的华夏植物群的灭绝,导致了类似今天的热带雨林一样的植被系统在华南消失,取而代之是由草本石松类植物为主的植被系统,这种植被系统的剧变引发了一系列环境恶化事件的发生。生态系统崩溃后,由于缺乏植物根系的“抓握”作用,巨量的土壤、岩石和矿物质被快速冲走。增强的大陆风化剥蚀作用,将巨量陆源硫以硫酸盐的形式通过径流输送到沉积盆地,形成“陆源脉冲”事件,并导致硫同位素(δ34Spy)急剧负漂。这一过程不仅改变了局地的硫元素的循环,也通过输入营养物质、改变了水体化学条件等,进而严重扰动了碳元素的循环,形成了强有力的“风化反馈”效应。

赤道热带地区与高纬度地区碳—硫循环异常事件之间存在的时空差异为“大灭绝事件时空异质性”的假说提供了有力支撑。这表明,二叠纪末的环境危机呈阶段性、区域性爆发的特点,陆地生态系统并非遭受均一的瞬时全球性冲击,而是经历阶段性、区域性生态系统崩溃的叠加放大过程。因此,当前研究提出的“区域性植被破坏后的风化反馈”是驱动这种异质性的关键机制。

这种机制凸显了在全球气候变化背景下,碳—硫循环是陆地生态系统阈值的重要参考。当前研究不仅为我们深入认识二叠纪末生物大灭绝事件提供了一个新窗口,证实该事件尤其是陆地生态系统并非全球性“均一”打击过程,而是由一系列区域性陆生态系统(如森林系统)突破“环境安全阈值”而崩溃后引发的系统危机。这项对远古灾难事件的研究,为当今人类可能面临的全球危机提出了预警:一片森林的消失可能会触发严峻且不可预测的环境反馈,区域性森林系统的稳定,对整个地球系统的健康至关重要。

图3.华夏植物群灭绝前后代表性植物(A:大羽羊齿;B:鳞木;C:石松类植物根座;D:华夏植物群灭绝后出现的草本石松类植物;E:伴生的双壳化石)

图4.不同纬度地区碳—硫循环“异时”扰动与剧烈环境波动过程对比

值得一提的是,当前研究是首次对二叠纪—三叠纪过渡期非海相地层开展了单矿物(黄铁矿)的多硫同位素分析。传统的硫同位素地球化学研究主要依赖于两个最丰富的稳定同位素32S和34S的比值(表示为δ34S),然而,在面对来源相似或过程复杂的硫循环时,δ34S单一维度的信息往往存在局限性,难以唯一地确定硫的来源或其经历的转化路径。随着分析技术的进步,科学家们能够精确测量另外两个稀有稳定同位素33S和36S的丰度,从而构建了一个包含四种同位素的完整体系。“多硫同位素”分析方法的出现,为地球科学研究提供了前所未有的高维信息。它不仅能够区分传统方法无法分辨的生物与非生物过程,更重要的是,它揭示了一种在早期地球缺氧大气中独有的同位素分馏现象——非质量相关分馏,从而改变了我们对早期地球大气化学、生物演化和地壳物质循环等重大科学问题的认知,使多硫同位素成为解译地球深时演化的一把无可替代的钥匙。当前研究正是利用多硫同位素体系,审慎地评估一种地球化学信号所记录的是全球性尺度的,还是区域性尺度的信息。

相关工作以“Regional postdeforestation weathering feedback drove diachronous C-S cycle perturbations during the end-Permian crisis”为题,在线发表于国际著名综合性学术期刊《美国科学院院刊》(PNAS)。云南大学古生物研究院陈剑波副研究员为论文第一作者、冯卓研究员为通讯作者,参加本研究的还有南京大学沈树忠教授、美国加州大学戴维斯分校Isabel Montañez教授、中国科学院广州地球化学研究所林莽研究员等。研究得到国家自然科学基金杰出青年科学基金、西南联合研究生院重大专项等项目资助。

论文信息:Jianbo Chen, Binjian Lu, Longye Du, Mang Lin, Shu-zhong Shen, Isabel P. Montañez, Zhuo Feng. 2025. Regional postdeforestation weathering feedback drove diachronous C-S cycle perturbations during the end-Permian crisis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 122(44): e2504841122. https://doi.org/10.1073/pnas.2504841122

来源:植被结构功能与建造全国重点实验室、古生物研究院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲 审核:宁莉