近日,云南大学赵琦华教授(化学科学与工程学院)、杜琳教授(药学院)功能材料团队在气体荧光传感领域取得新进展,相关成果以“Dual-Channel Gas-Sensitive Fluorescent Switch: Realizing a Reversible Fluorescent Response to HCl and NH3”为题,发表于国际化学领域顶级期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition),doi.org/10.1002/anie.202518302。王澍雨博士为该论文的第一作者,云南大学为唯一完成单位。

工业生产与日常生活中,有害气体如HCl、NH3的泄漏会严重威胁人体健康与环境安全。HCl易引发呼吸道刺激,高浓度NH3可能导致角膜损伤或窒息。因此,开发“快速响应、高选择性、可循环使用”的有害气体检测技术成为了环境监测与工业安全领域的迫切需求。在目前主流的气体检测方法中,发光金属有机框架(LMOFs)因结构可调、孔隙率高的优势,在荧光传感领域备受关注。但现有LMOFs传感器多依赖“单机制-单信号”响应,存在稳定性不足、荧光信号变化模糊、机理阐释不清晰等问题,难以满足复杂场景下的精准检测需求。针对这一问题,团队设计合成了两种新型镧系金属有机框架(Ln-MOFs),通过“配体构象锁定+金属中心配位”的协同机制,分别实现了对HCl和NH3的高效可逆荧光检测。

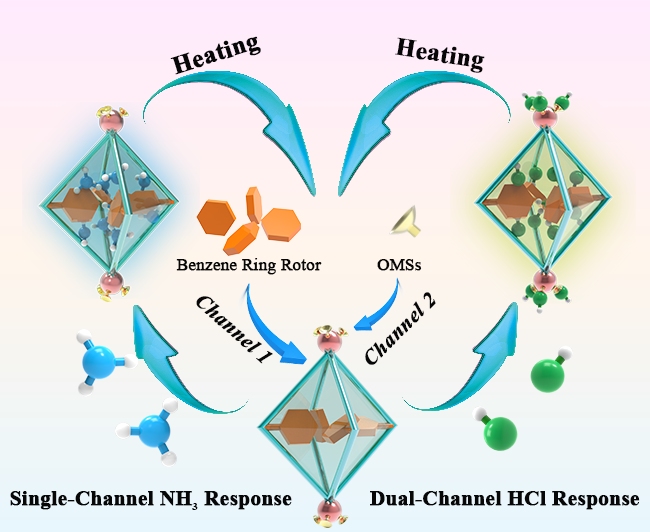

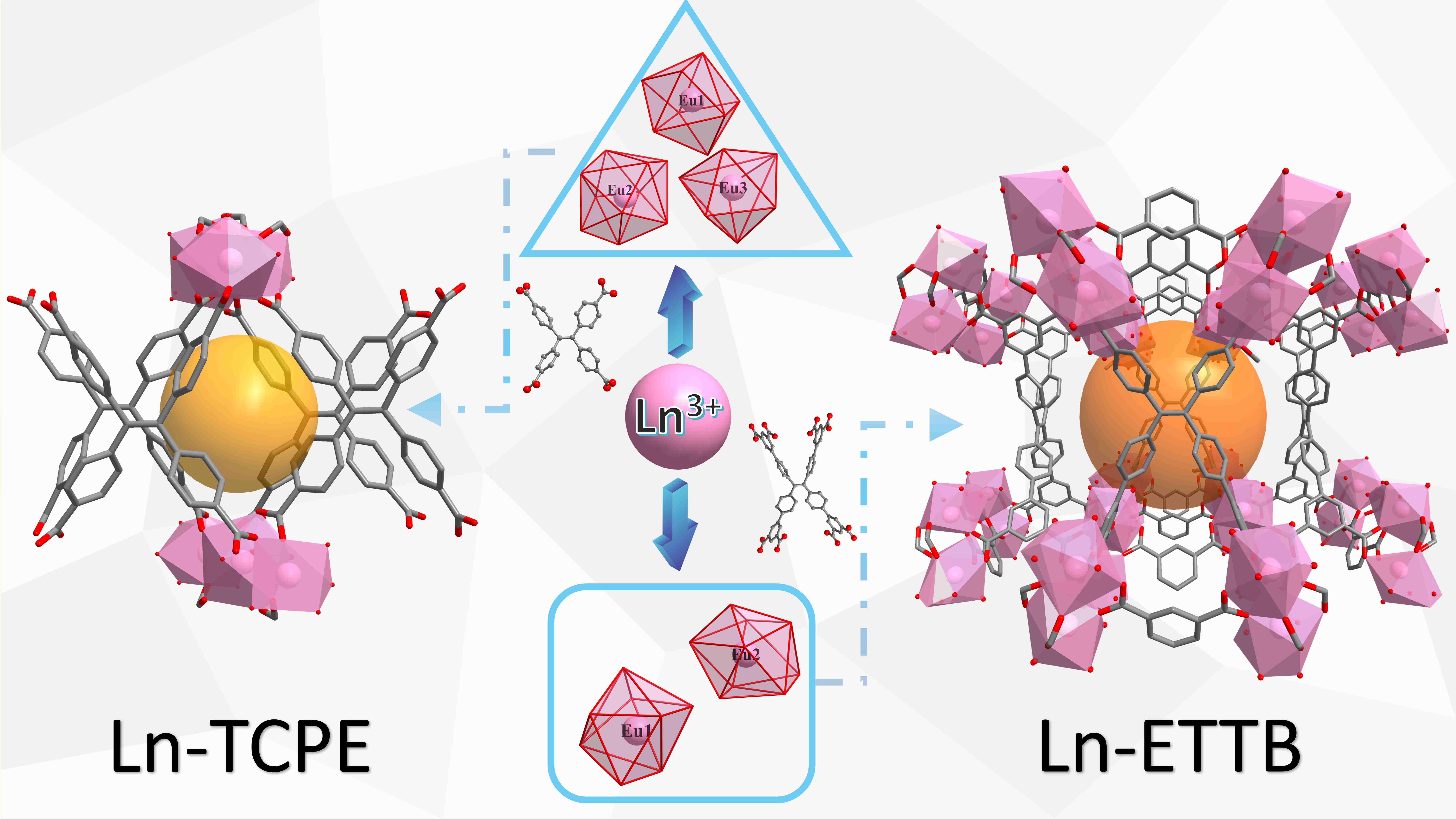

团队以两种聚集诱导发光(AIE)配体为核心:四(4-羧基苯基)乙烯酸(H4TCPE)和4-[1,2,2-三(3',5'-二羧基联苯-4-基)乙烯基]-联苯-3,5-二羧酸(H8ETTB),分别与Eu、Gd、Tb、Dy四种镧系金属离子(Ln3+)配位,成功构建了Ln-TCPE和Ln-ETTB两类MOFs材料。所有材料经甲醇溶剂交换和150℃真空干燥激活后有效去除孔道内残留溶剂,为气体荧光传感奠定基础。当样品暴露于HCl蒸汽时,Eu-TCPE在5s内从近无荧光转变为强荧光,荧光强度提升高达780%,此外,其荧光发射峰红移了约45nm。当加热至200℃即可释放吸附的HCl分子并基本恢复初始荧光强度,多次循环后荧光强度仍能稳定恢复且结构完整性未被破坏。其响应机理为:1.配体通道:高极性HCl分子通过弱分子间作用力(静电、范德华力)稳定TCPE配体的苯环构象,抑制配体的非辐射能量耗散,大幅度提升了荧光发射强度;2.金属通道:部分HCl与Ln3+配位,改变了MOFs的整体能量与电子转移路径,使荧光发射峰红移。此外,Ln-TCPE对HCl的选择性极高—暴露于SO2、CO2、NH3、H2S等其他气体时荧光几乎无变化;且环境湿度(0%–98%)对检测无干扰,解决了传统传感器易受水蒸汽影响的难题。与Ln-TCPE不同,Ln-ETTB对NH3的响应仅依赖“配体构象锁定”机制:NH3分子通过弱相互作用限制ETTB配体的苯环运动,阻断非辐射衰减路径,使荧光强度显著提升,且可逆性更优——仅需70℃加热10min即可完全恢复初始荧光,20次循环后性能稳定;实验结果显示,NH3吸附未破坏Ln-ETTB的晶体结构,主孔径无明显变化,确保了长期使用的稳定性。

最后团队将Eu-TCPE和Eu-ETTB分别制备成检测试纸,在实际场景中展现出优异性能:Eu-TCPE试纸对HCl蒸汽的响应时间短至5s,可通过紫外灯直接观察到荧光“点亮”现象,适合工业泄漏的快速筛查;Eu-ETTB试纸虽需30s显示明显信号,但胜在低温再生(70℃)。这些特性使这两种MOFs传感器在“环境监测、工业安全、医疗辅助”等领域具有广阔应用前景,为“低成本-高性能-可循环”的有害气体检测设备开发提供了新方案。

该项工作得到国家自然科学基金、云南省特色植物筛选与研发服务CXO平台项目、云南省教育厅科学研究基金项目、中国科协青年人才托举工程博士专项计划等项目资助。同样感谢云南大学现代分析测试中心和电镜平台提供的样品检测服务。

来源:自然资源药物化学重点实验室

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲