近日,国际河流与生态安全研究院自然地理学博士生王杰、硕士生程广杰等在国际著名学术期刊 Global Change Biology、Diversity and Distributions和Reviews in Fish Biology and Fisheries发表研究论文,系统揭示了云南非本土鱼类入侵的时空分布格局、群落同质化效应及机制,为云南淡水鱼类多样性保护与生物入侵防控管理提供了理论依据。

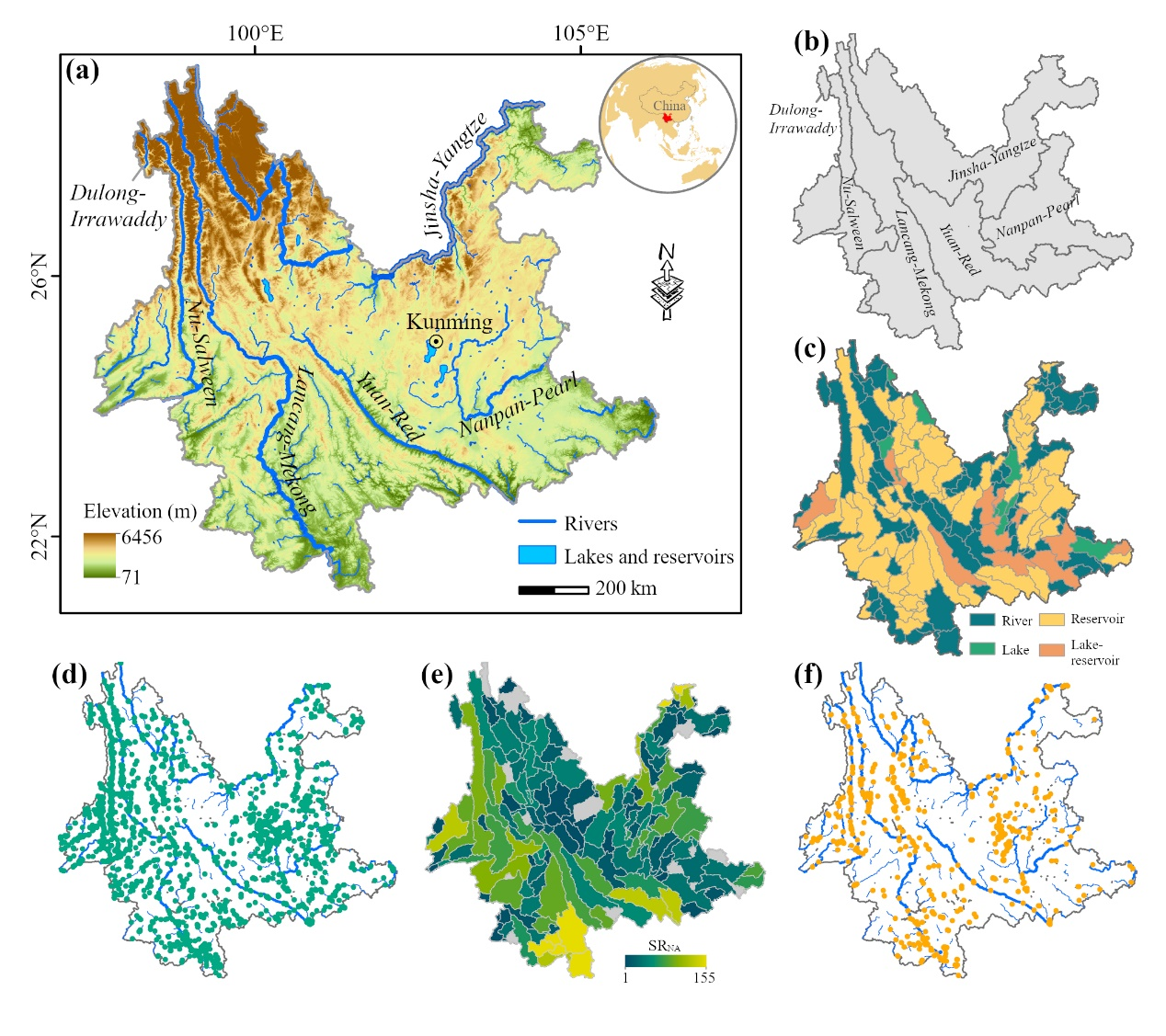

在Diversity and Distributions发表的研究论文Analysing spatio-temporal patterns of non-native fish in a biodiversity hotspot across decades中,研究团队基于长期野外调查和系统文献整理,构建了云南1950–2022年的淡水鱼类时空分布数据集(图1),共记录云南土著鱼类782种,非本土鱼类94种,包括49个外来种(alien species,云南省外引入的物种)和45个移植种(translocated species,云南省内跨流域引入的物种)。自1950年以来,非本土鱼类的丰富度不断增加,分布范围持续扩张。河流中下游为非本土鱼类分布的热点地区,湖泊与水库等静水水体更易受非本土鱼类入侵。

图1.云南淡水鱼类分布记录点位

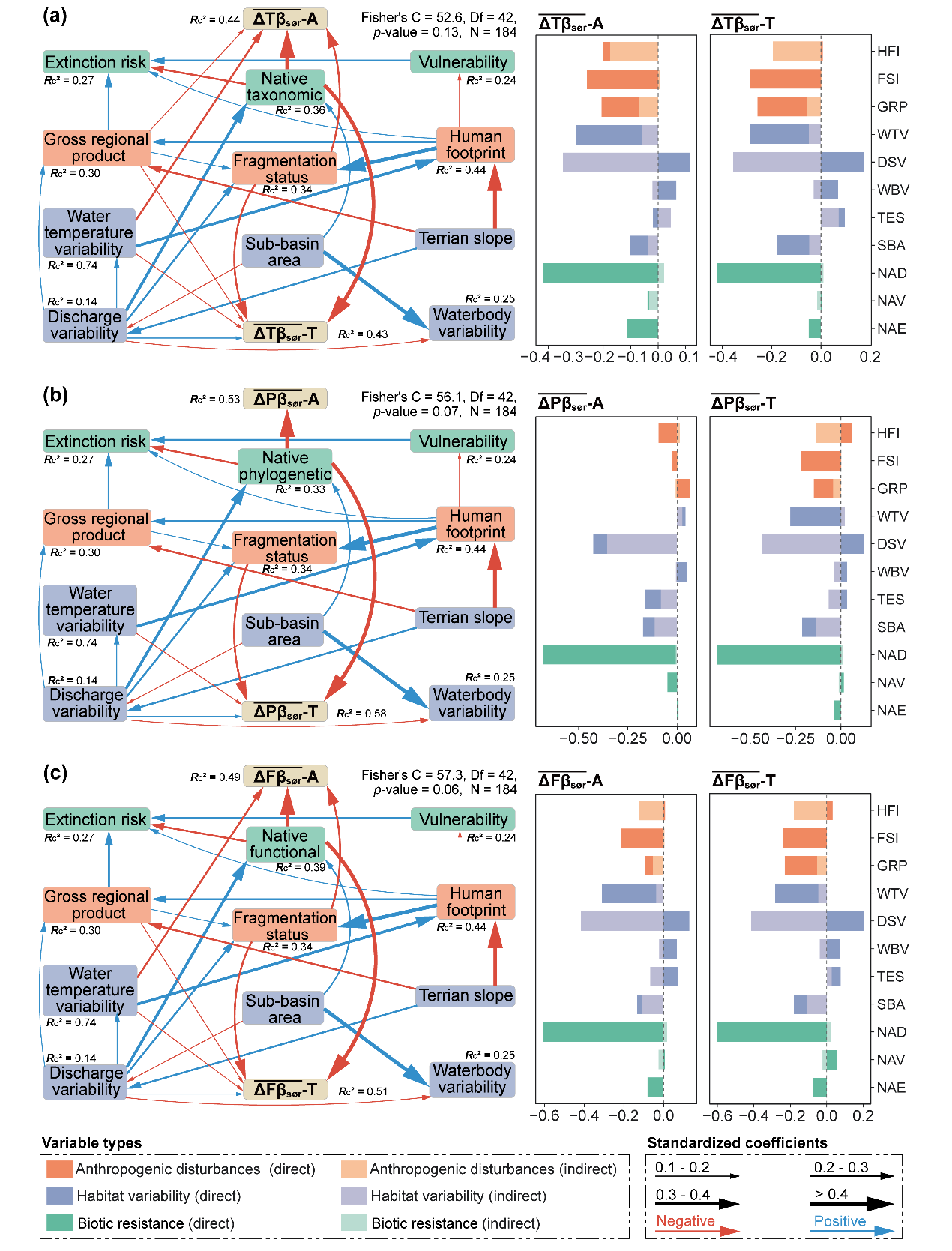

在 Global Change Biology 发表的研究论文《Translocated species exceed alien species in homogenizing freshwater fish assemblages》中,研究团队从鱼类分类、系统发育与功能三个多样性维度,量化了外来种和移植种对β多样性变化的贡献及其驱动因素。结果显示,移植种在所有多样性维度均持续驱动群落同质化,其同质化影响强度是外来种的2至4倍。人类干扰强度(如河流破碎化、经济发展)、栖息地环境变异性(如水温变幅)以及土著群落的生物抵抗力,通过直接与间接路径共同促进了鱼类群落的同质化(图2)。

图2.鱼类入侵对鱼类群落同质化的影响机制

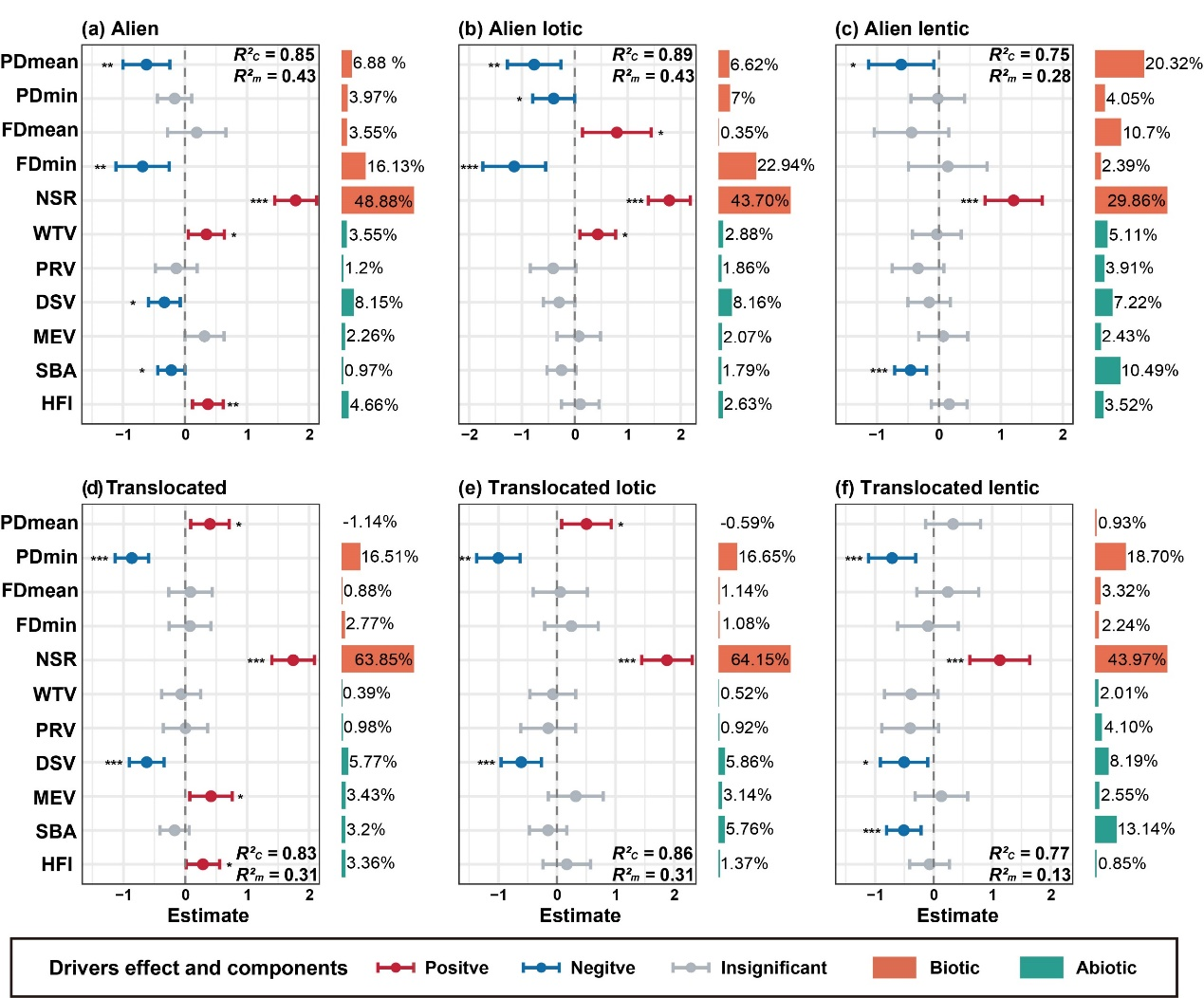

在 Reviews in Fish Biology and Fisheries 发表的研究论文《Drivers of nonnative fish invasion patterns differ by species origin and waterbody type》中,进一步解析了外来种与移植种在不同水体类型中的入侵机制。研究发现生物因子主导了非本土鱼类的入侵,解释了67–83%的入侵发生概率变化,其中土著鱼类丰富度是最关键的驱动因子;系统发育距离对入侵成功的作用模式因非本土鱼类地理来源而异,外来种更易入侵系统发育相近的鱼类群落,而移植种则相反。相较于流水系统,静水系统中非生物因子对鱼类入侵的影响更大(图3)。

图3.外来种和移植种在不同水体类型中的入侵机制

上述研究强调在全球变化背景下实施更为精准的外来鱼类管理策略的必要性,需制定针对非本土鱼类地理来源和水体类型的差异化入侵防控框架。云南大学为上述成果的第一完成单位。云南大学自然地理学博士生王杰为第1、2篇论文的第一作者,自然地理学硕士生程广杰为第3篇论文的第一作者。云南大学丁城志研究员和陶捐研究员为论文的通讯作者。合作者还包括中国科学院水生生物研究所何德奎研究员、中国海洋大学刘春龙教授、法国图卢兹大学Sébastien Brosse教授等。研究工作得到国家自然科学基金、云南省基础研究计划、第二次青藏高原综合科学考察研究、中国科学院战略先导专项及中国华能集团科技研究等项目的资助。

论文1链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ddi.13776

论文2链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gcb.70506

论文3链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s11160-025-09998-9

来源:国际河流与生态安全研究院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲