在云南大学本科生院与化学科学与工程学院的高度重视和大力支持下,学院本科生主动投身大学生创新创业训练计划项目,聚焦生物质基功能材料构建、煤焦油催化重整、耐药细菌多模态检测与杀灭、硼氮有机发光材料开发和天然产物化学与药物研发等多个基础与应用研究领域的关键科学问题,经过系统研究与反复实践,产出多项高质量科研成果。由本科生承担的5项国家级、省级及校级创新创业项目取得的核心成果,发表于国际知名学术期刊。这些成果充分彰显了学校与学院在本科生科研创新能力培养、实践育人体系建设方面的显著成效,也展现了云大学子扎实的专业功底与突出的创新潜力。

1.柔性纳米纤维素/MXene复合材料构建及其电磁屏蔽和抗菌性能

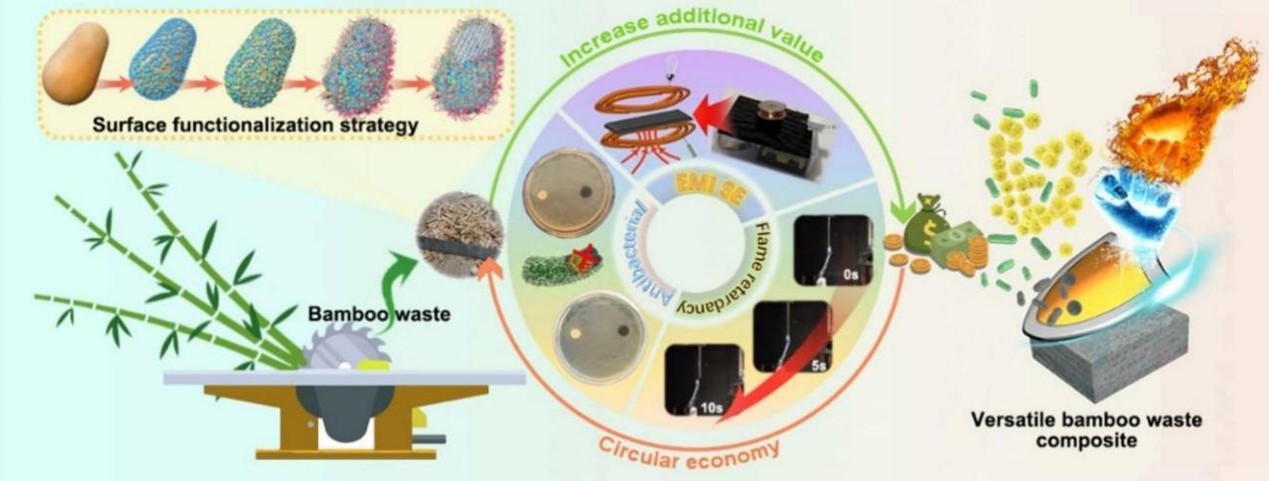

针对于传统电磁屏蔽材料难以实现轻量化与高性能的问题,2021级化学专业本科生王蓉同学(现就读于四川大学)、刘承阳同学(现就读于云南大学)、刘燕同学、2020级化学专业本科生黄秋德同学(现就读于云南大学)、李嘉靓同学(现就读于中国科学院大连化学物理研究所)在国家级大创项目“基于Nacre仿生的柔性纳米纤维素/MXene复合材料协同构建及其电磁屏蔽和抗菌性能的研究”(项目编号:202310673010)的支持下,针对性地开展了研究。该项目针对金属电磁屏蔽材料柔韧性差、易腐蚀的痛点,以天然植物来源的纳米纤维素为框架、硼酸为交联剂,创新构建出仿生Nacre“砖-混凝土”结构的生物质基凝胶。相较于传统凝胶,该复合凝胶大幅提升了纳米纤维素框架的支撑力与力学性能。为赋予绝缘框架优异电磁屏蔽性能,项目引入高导电性新兴纳米材料 MXene,通过促进电磁波内部多重反射强化电磁干扰屏蔽效能;同时采用创新“单宁酸策略”,集成阻燃与抗菌功能。该研究提供了经济可行的多功能材料制备策略与科学参考,践行绿色环保理念,契合可持续发展与资源优化原则,树立了废弃物高值转化的良好范式(图1)。

图1.功能化柔性纳米纤维素/MXene复合材料协同构建

研究成果以“Eco-friendly versatile shielding revolution: Tannin tailored bamboo waste composite with wave-absorbing, flame retardancy, and antibacterial abilities”为题,发表于生物大分子领域知名国际期刊International Journal of Biological Macromolecules(中科院SCI化学一区,影响因子8.5,论文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.134162)。该论文入选2025年第十八届全国大学生创新年会,是云南大学入选本届年会的唯一学术论文类成果。王蓉、黄秋德同学为该论文的排名第一和第二的共同第一作者,刘燕、刘承阳、李嘉靓分别为论文的第四、五、六作者。

2.调控SiO2结晶度用于煤焦油催化重整

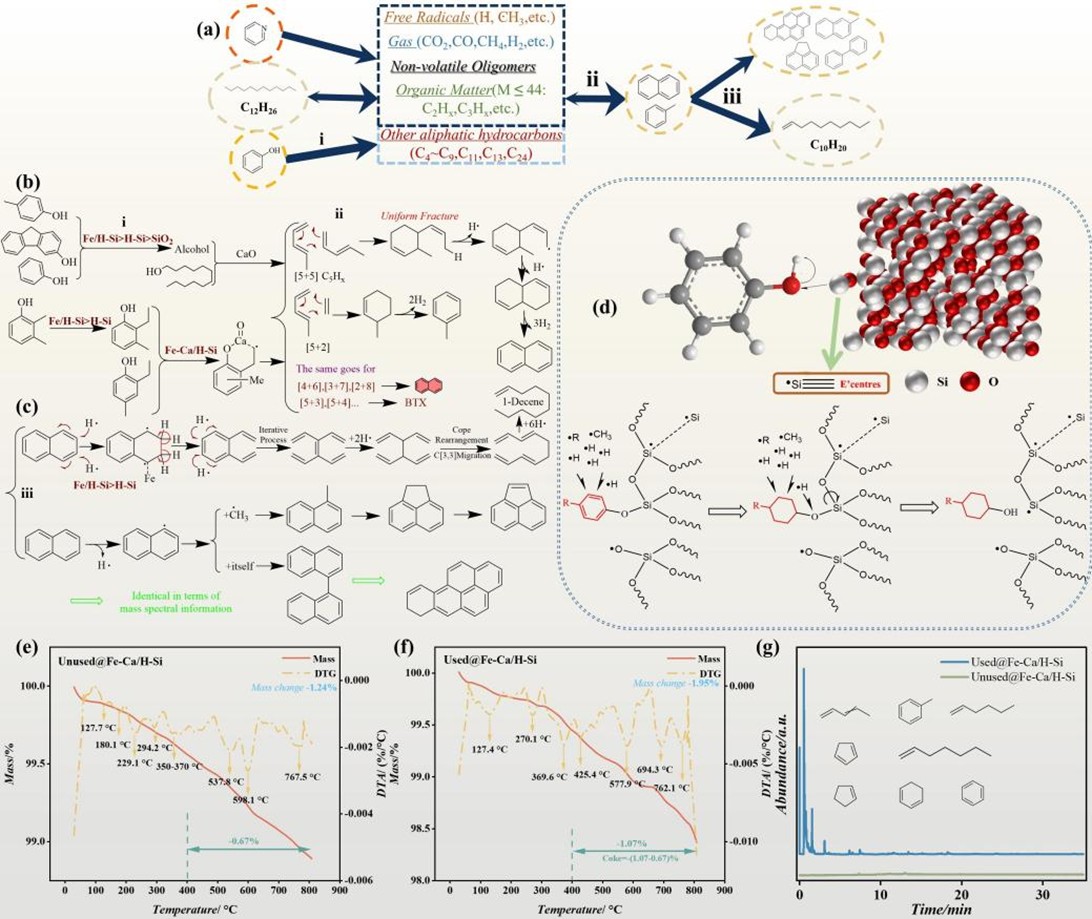

催化重整技术为煤焦油在温和条件下的高效转化提供了可行路径,然而催化剂载体结构对反应路径及产物分布的调控机制仍不明确。针对该问题,化学科学与工程学院2021级本科生尚睿航同学(现就读于中国科学技术大学)和原照然同学(现就读于中国科学技术大学)在国家级大创项目“Ni-Fe/SiO2催化煤焦油蒸汽重整制氢”(项目编号:202310673093)的支持下,通过酸处理结合浸渍法制备了Fe-Ca/H-Si催化剂,系统揭示了载体结晶度对煤焦油裂解产物分布的调控机制。项目采用HF蚀刻法调控SiO2载体的结晶度,并负载Fe与Ca成功制备了Fe-Ca/H-Si催化剂。利用热解-气相色谱/质谱联用技术(Py-GC/MS)系统分析了载体结晶度与金属负载对煤焦油在常压、无外加氢气条件下催化重整过程的协同作用机制。结合模型化合物实验,进一步探究了载体结晶度对催化性能的影响,揭示了Fe-Ca/H-Si催化剂在促进煤焦油中萘与苯酚转化过程中的作用机理。研究结果表明,酸处理破坏二氧化硅(H-Si)有序晶体结构,随结晶度降低,形成更多以E'为中心的缺陷结构,为酚类脱除反应提供活性位点。与未处理SiO2相比,采用低结晶度H-Si载体在700℃裂解时,煤焦油中酚类转化率显著提升。同时,H-Si较低的结晶度产生更大的自由体积,为Fe和Ca提供锚定位点,Fe通过促进C-C键断裂驱动萘系物向脂肪烃转化,而CaO通过改变2-乙基酚等化合物的电子分布促进其脱氧反应(图2)。

图2.煤化工副产物-煤焦油催化重整机理分析

该研究成果以“Optimization of SiO2 crystallinity for catalytic reforming of real coal tar: Impacts of elemental loading and acid treatment”为题,发表于能源化工期刊 International Journal of Coal Science & Technology(中科院SCI一区TOP,影响因子8.7,文章链接为:https://doi.org/10.1007/s40789-025-00808-y),尚睿航、原照然同学为论文排名第一和第二的共同第一作者。

3.耐药细菌的多模态检测与杀灭

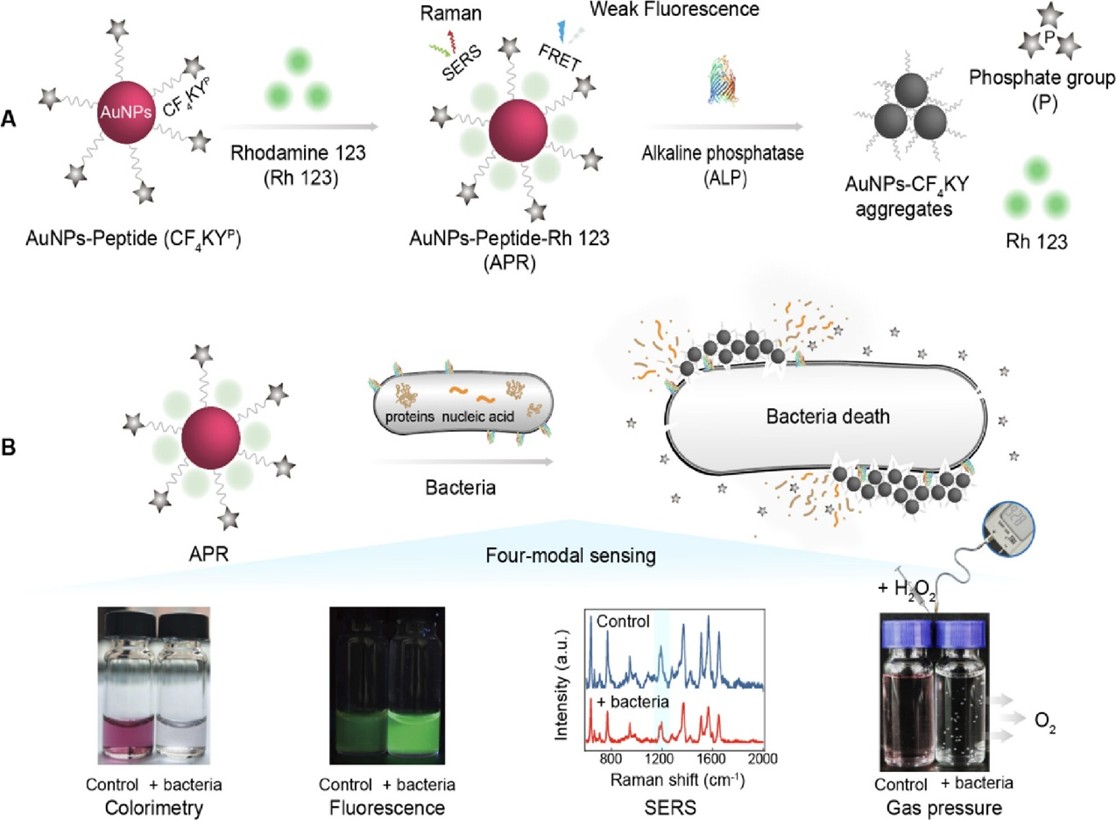

革兰氏阴性菌耐药性强、危害大,对易感人群威胁显著。而传统检测方法多为单信号输出,存在灵敏度低、假阳性/假阴性率高且难以同步杀菌的局限。面对这一难题,化学科学与工程学院2022级化学专业本科生雷春燕同学(已保送云南大学)、2022级制药工程专业本科生刘厚贵同学、2023级化学专业本科生杨富源同学在国家级大创项目“酶响应多肽与万古霉素共修饰金纳米颗粒用于革兰氏阴性菌的可视化检测和杀灭”(项目编号:202410673088)的支持下,针对性地开展了研究。该研究创新性地构建了一种集比色、荧光、表面增强拉曼散射和气体压力于一体的四模态传感平台,以金纳米颗粒为载体,通过修饰碱性磷酸酶(ALP)响应的多肽和吸附罗丹明123(Rh 123),形成具有多重响应功能的多功能探针(APR),可以实现对沙门氏菌的定量可视化检测与高效杀灭。研究发现,APR在遇到鼠伤寒沙门氏菌时发生原位自组装聚集,同步产生四种特征信号响应:溶液颜色从酒红色变为无色、Rh123荧光信号恢复、拉曼信号减弱及气压升高,实现了多信号交叉验证的精准检测。同时,APR的聚集还可破坏细菌膜完整性、使胞内物质泄漏并产生大量活性氧,从而实现对鼠伤寒沙门氏菌的高效杀灭。在实际样本和小鼠感染模型中,该体系展现出优异的生物相容性与抗菌效果。这一成果为复杂环境中病原菌的诊治提供了科学的理论支撑与创新的解决方案(图3)。

图3.AuNPs-Peptide-Rh123(APR)对鼠伤寒沙门氏菌的四模式检测与杀灭示意图

该研究成果以“Colorimetric/Fluorescent/SERS/Gas Pressure Four-Modal Sensing and Killing of Bacteria via Enzyme-Responsive Aggregation of Nanoparticles”为题,发表于分析化学领域知名期刊 Analytical Chemistry(中科院SCI一区TOP、Nature Index期刊,影响因子6.7,文章链接:https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5c02825),雷春燕为论文排名第二的共同第一作者,刘厚贵、杨富源分别为论文的第三、四作者。

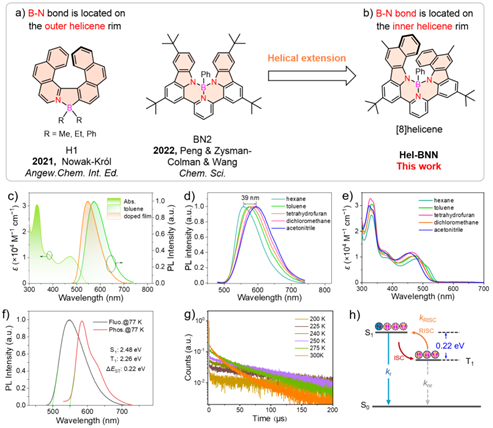

4.四配位硼杂螺烯的构建及其圆偏振TADF发光性能

四配位型硼杂螺烯因兼具结构刚性、高稳定性及优异的光物理性质而在手性光电材料开发领域备受关注。然而,受制于空间位阻和构型稳定性等难点,在螺烯内侧骨架中引入N–B–N单元构筑手性四配位硼杂螺烯仍极为罕见。为解决这一问题,2022级化学专业本科生何义丽和杨昊霆等同学,在省级大学生创新创业项目“基于B‒N共价键融合的发光材料的设计、合成与OLED研究”(项目编号:S202410673130)的支持下,围绕四配位硼杂螺烯的构建、合成与性能表征开展了针对性研究。该研究首次成功设计并合成了一种全新类型的苯并扩展N^N^N三齿配体螯合四配位硼杂[8]螺烯Hel-BNN,实现了少见的“内侧N–B–N螺环边缘”构型。研究团队采用便捷高效的一锅法合成策略,在空间位阻较大的条件下实现螺旋骨架的精准构筑。该研究不仅拓展了四配位硼杂螺烯的结构体系,也为高性能CPL-TADF发光材料的研发提供了新思路。该分子展现出兼具高效发光与优良手性光电响应的潜力,为未来在CP-OLEDs、手性探测、量子信息及生物成像等领域的应用奠定了重要基础(图4)。

图4.π-扩展硼氮杂[8]螺烯Hel-BNN的构建及其性质表征结果

研究成果以“Benzo-Extended N^N^N-Chelated Tetracoordinate Boron Hetero[8]Helicene Featuring an Inner N‒B‒N Helical Rim for Circularly Polarized TADF”为题,发表于国际知名平期刊Journal of Materials Chemistry C(中科院SCI三区,影响因子5.2,文章链接:https://doi.org/10.1039/D5TC02210J),何义丽和杨昊霆同学为论文排名第一和第二的共同第一作者。

5.长喙乌头化学成分与生物活性的研究

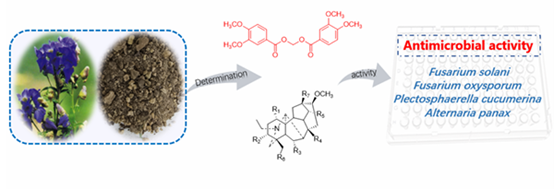

长喙乌头为毛茛科乌头属植物,在我国仅分布于云南省西北部高海拔地区。由于该植物毒性较强,未在民间直接入药,但却是云南省乌头碱类成分工业化生产的重要原料之一,此前对其系统化学成分研究仍较为缺乏。为解决这一问题,2022级化学专业赵伟同学(已保送重庆大学)在校级大学生创新创业项目“应用OSMAC策略挖掘乌头内生真菌 Bipolaris cynodontis DJ-01新代谢产物 ”的支持下,开展了深入研究。该研究从长喙乌头根部中分离鉴定出一个全新化合物georgedimer以及12个已知化合物。新化合物georgedimer为3,4-二甲氧基苯甲酸通过亚甲基桥连接而成的对称二聚体,结构新颖。进一步溯源分析表明,该化合物可能是在提取分离过程中,由溶剂中二氯甲烷或甲醇氧化生成的甲醛与植物中原有的3,4-二甲氧基苯甲酸反应所形成的人工产物,提示天然产物研究中需重视分离过程可能引入的结构变化。抗真菌实验表明,georgedimer及部分二萜生物碱对四种植物病原菌具显著抑制活性(MIC 8-64μg/mL),其中化合物7对茄病镰刀菌的抑制效果优于对照药多菌灵,展现出良好开发前景(图5)。

图5.长喙乌头中分离得到的全新化合物georgedimer及其抗菌活性

该成果以“A New Antifungal 3,4-Dimethoxybenzoate Dimer Artefact Formed During Isolation of Aconitum georgei Comber Constituents”为题,在国际知名化学与生物多样性期刊Chemistry & Biodiversity(中科院SCI三区期刊,影响因子2.5,文章链接:https://doi.org/10.1002/cbdv.202403298)上发表,赵伟同学为论文排名第一的共同第一作者。

来源:化学科学与工程学院

编辑:张懿淼 责任编辑:李哲